【結婚式ご祝儀】金額やご祝儀袋選びどうする?ご祝儀マナーの基礎知識

音声で聴く!

新郎新婦への結婚祝いにお金を包む「ご祝儀」。

一口に「ご祝儀を包む」と言っても、実はたくさんのマナーがあります。

その中でも、これだけは押さえておきたい!という基本的なマナーをご紹介。

結婚式のご祝儀の基礎知識を知りたい人は必見です!

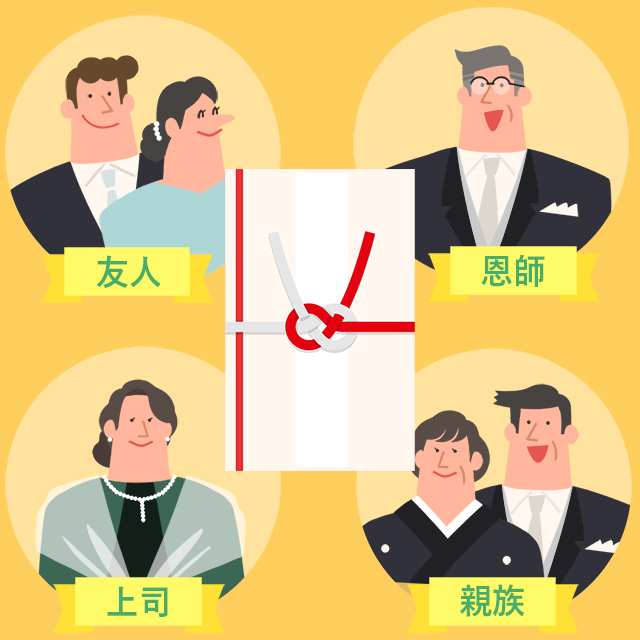

ご祝儀の相場

一般的に、ご祝儀の基本となる金額は「3万円」と言われています。

3万円を基本に、

・新郎新婦との付き合いが深い

・新郎新婦より地位や年齢が上

といった場合は多めに包むなど、新郎新婦との関係性を踏まえて、金額を調整します。

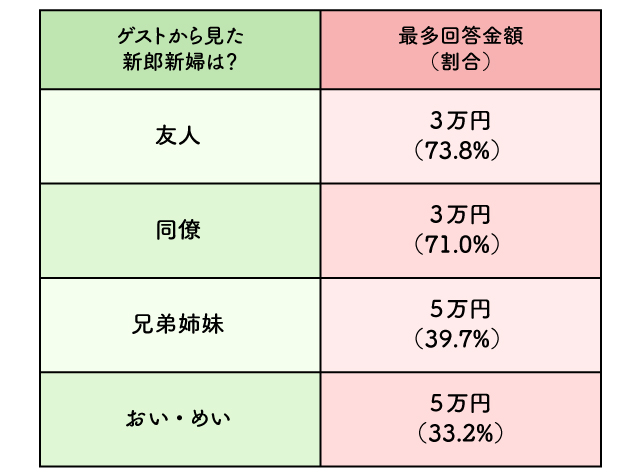

新郎新婦との関係性別に、ご祝儀をいくら包んでいるのかデータを見てみましょう。

※「結婚スタイルマガジントレンド調査2018」より

※「結婚スタイルマガジントレンド調査2018」より

自分から見て新郎新婦が友人や同僚の場合、3万円を包む人が多いのに対して、兄弟姉妹やおい・めいの場合は5万円を包む人が多いよう。

3万円を基本として、新郎新婦との関係によって、ご祝儀の金額を変えていることが分かりますね。

関係性ごとのご祝儀の相場については、次の記事で詳しく取り上げています。参考にしてみてください。

【結婚式ご祝儀の相場】いくら包む?マナーは?会社・友人・親族など立場別に解説!

金額を決めるとき、気をつけることは?

ご祝儀の金額は「偶数を避けた、きりの良い金額」にするのがマナーと言われています。

ただ、偶数でも「末広がり」を意味する8万や、きりの良い10万はOK。

また、最近では2万円も「ペア」という理由でOKとされることが多いようです。

ご祝儀を2万円にする場合のマナーについては、こちらもチェックしてみてください。

結婚式ご祝儀に「2万円」を包むのはどうなの?金額のマナー教えて!

ただ、4万円は「死」、奇数でも9万円は「苦」を連想させ、縁起が悪いと言われていますので避けたほうが無難です。

夫婦や家族で招待された場合は?

夫婦や家族で招待された場合は、ご祝儀を1人ずつ用意するのではなく、全員分をまとめて用意します。

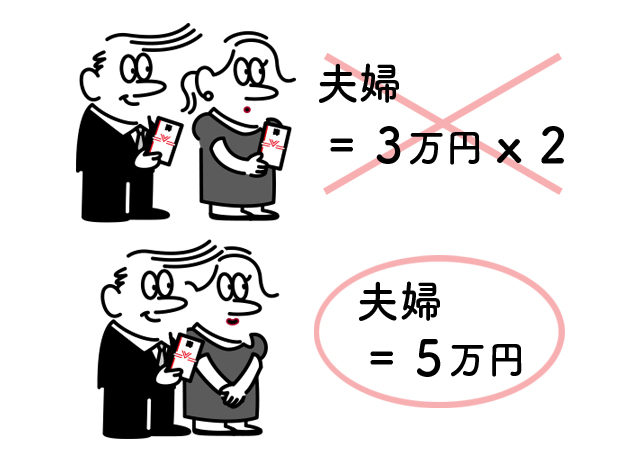

夫婦で招待された場合は?

夫婦2人で招待された場合、1人3万円と考えると、2人分のご祝儀は6万円になります。

ですが、偶数を避けて、きりの良い「5万円」とするのが一般的です。

子供連れで招待された場合は?

子供がいる場合には、夫婦の5万円に「子供用に用意される料理」を基準にした額をプラスします。

子供用メニューであればプラス5000円。

大人と同じメニューであればプラス1万円が目安となります。

社会人など、もっと年齢の高い子供であれば、1人あたり2~3万円を追加する場合もありますよ。

きりのいい額になるように調整して渡しましょう。

自分の親と一緒に招待された場合は?

親と一緒に招待された場合には、親とひとまとめにして包んでもらいましょう。

ただし、個別に招待を受けている場合は、それぞれで用意して渡したほうがいいでしょう。

結婚式を欠席する場合は?

どうしても結婚式を欠席しなければならないケースもありますよね。

欠席する場合、ご祝儀の相場は1万円と言われています。

結婚式より前に新郎新婦に直接渡すか、「現金書留」で郵送すると良いですね。

「現金書留」は、現金を専用の封筒に入れて送る仕組みのことです。

ご祝儀袋に入れたご祝儀に、メッセージカードなどを添えて送り、お祝いと欠席のお詫びの気持ちを伝えましょう。

結婚式に欠席する場合のご祝儀の相場やマナーについては、次の記事で詳しく取り上げています。

招待された結婚式を欠席…ご祝儀の金額や渡し方はどうする?【パターン別に解説】

海外挙式の場合のご祝儀は?

海外挙式の場合、旅費を負担するかどうかでご祝儀を用意するかも違ってきます。

旅費をゲストが負担する場合、ご祝儀は包まなくてよいケースが多いようです。

一方、旅費を新郎新婦が出してくれるケースでは、ご祝儀を包みます。

海外挙式の招待を受けたら、こちらの記事を参考にしてみてください。

会費制の場合はどうする?

一般的な「ご祝儀制」の結婚式に対して、新郎新婦があらかじめ決めた会費をゲストが支払う結婚式を、「会費制結婚式」といいます。

この場合、会費と別にご祝儀を用意する必要はありません。

また、会費をご祝儀袋に入れて用意する必要もありませんよ。

基本的なご祝儀の相場を紹介しましたが、ご祝儀には、地域ごとのならわしや、親族間で決めたルールがあることも・・・。

金額を決める前に、事前に家族に相談しておくと安心です。

ご祝儀袋の選び方

次に、ご祝儀袋の選び方を紹介します。

ご祝儀袋はコンビニやスーパー、デパートなど、さまざまなところで手に入りますが、種類がいろいろあってどれを選べば良いか迷ってしまいますよね。

まずは、結婚祝いに使うご祝儀袋の、基本的な6つのポイントを見ていきましょう。

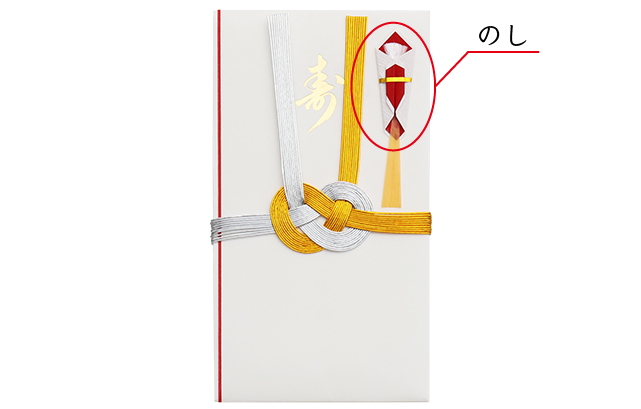

ポイント1 のしが付いている

結婚祝いには必ず「のし」という慶事の贈り物用の飾りが付いたご祝儀袋を使うとされています。

「のし」が付いていないものは、お悔やみ事で使うものですので気をつけましょう。

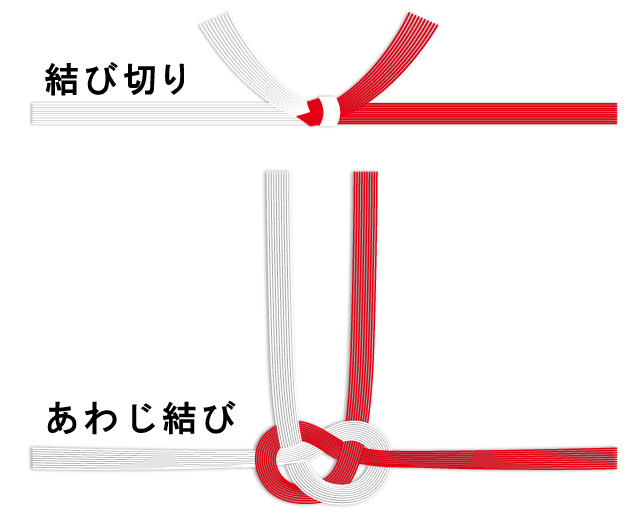

ポイント2 「結び切り」or「あわじ結び」

飾り紐である「水引(みずひき)」は、結び方が「結び切り」か「あわじ結び」のものを使います。

両方とも、一度結んだらほどくのが難しい結び方で、「結婚が一生に一度きりでありますように」という願いが込められているそう。

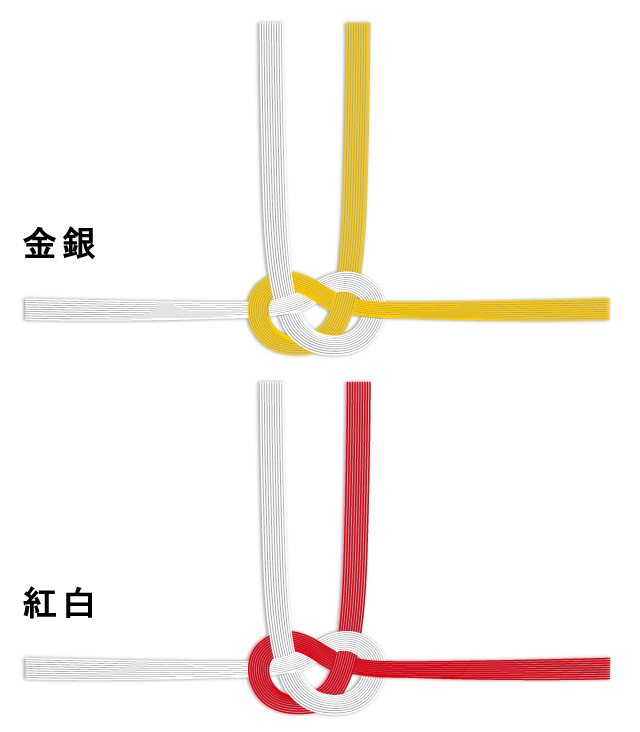

ポイント3 水引の色は「金銀」or「紅白」

結婚祝いの場合、「金銀」もしくは「紅白」の水引のご祝儀袋が一般的です。

黒白、黄白などの水引は、お悔みごとで使われます。

間違わないように注意しましょう。

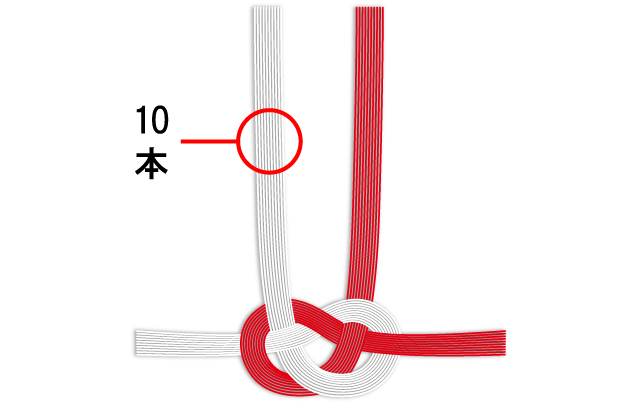

ポイント4 10本の水引

結婚祝いには、水引が10本のご祝儀袋を使うのが正式とされています。

ポイント5 白地のご祝儀袋

「清浄なものであること」を意味する「白地」のご祝儀袋が正式なよう。

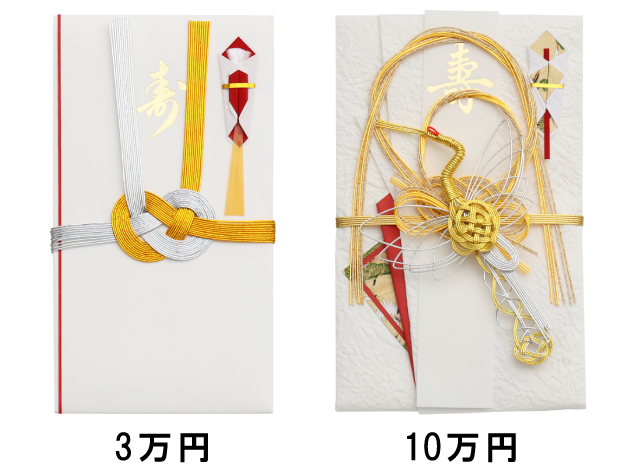

ポイント6 金額や贈る人に合わせて選ぼう

ご祝儀袋を選ぶときには、「中に入れる金額とご祝儀袋の格を合わせる」というマナーがあるのだとか。

これは、一般的に包む金額が多くなればなるほど、装飾の豪華なご祝儀袋を使うということ。

カラフルでおしゃれなご祝儀袋もありますが、これは正式なタイプのご祝儀袋よりカジュアルなものなので、親しい友人に使うのが無難です。

上司など目上の人に渡す場合や、ホテルなどで行われる格式ある披露宴の場合は、正式なタイプを選んだ方がいいかもしれませんね。

ご祝儀袋の選び方は次の記事で詳しく取り上げています。

種類によって意味が違う!?結婚祝いにふさわしいご祝儀袋の選び方!

ご祝儀袋の書き方

ご祝儀袋の上包みの「表書き」や中袋は、毛筆や筆ペンを使って書くのが基本です。

濃い墨ではっきりと書きましょう。

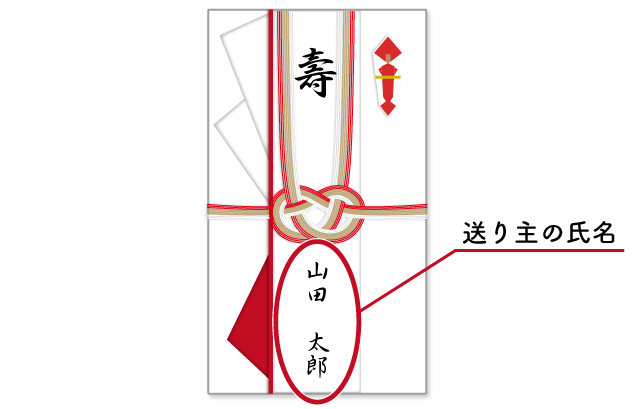

上包み

上包みには「お祝の名目」と「贈り主の氏名」を書きます。

○お祝いの名目

水引の上、中央に「お祝いの名目」を大きめに書きます。

結婚式当日に渡すなら、「寿」か旧字体の「壽」、結婚式より前に渡すなら「御結婚御祝」が一般的です。

○贈り主の名前

水引の下、中央に「贈り主の名前」を、お祝いの名目より少し小さめの字で書きます。

夫婦連名でご祝儀を渡す場合は、中央に夫の名前、左側に妻の名前を書きましょう。

名字は夫だけでも、それぞれに付けてもどちらでも大丈夫です。

中袋・中包み

中袋・中包みには、「中に入れる金額」と「贈り主の住所、氏名」を書きます。

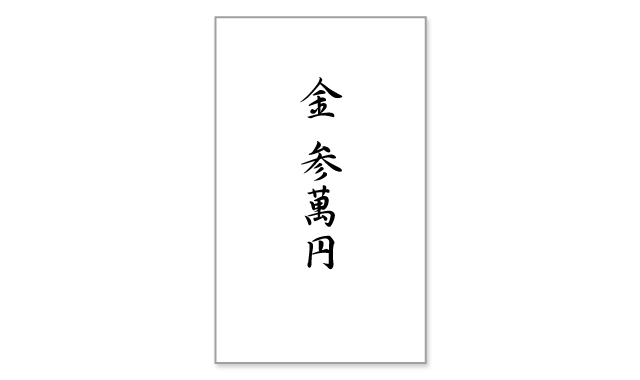

○表側

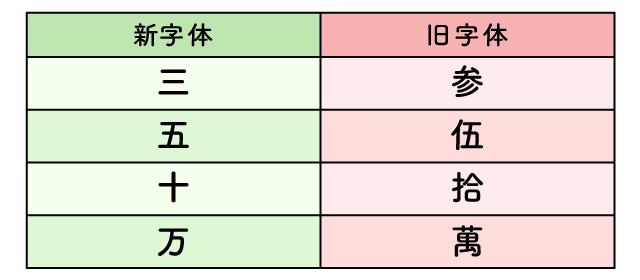

表側の中央に、中に入れる金額を書きます。

数字は、旧字体を使うのが正式ですが、最近は普通の漢数字でも構わないとされています。

○裏側

裏側には贈り主の「住所」と「氏名」を書きます。

ご祝儀袋や中袋の正しい書き方は次の記事で取り上げています。

ここで挙げた以外にも、家族の場合、連名での場合など、いろいろなパターンを紹介していますので、読んでみてくださいね。

ご祝儀袋の包み方

ご祝儀袋の包み方を紹介します。

まず、お札は新札を用意するのがマナー。新札の手に入れ方については、こちらの記事を参考にしてみてください。

結婚式のご祝儀は新札で用意するべき?新札はどこで手に入るの?

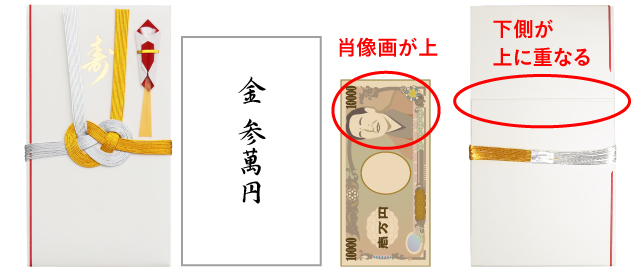

お札を包むときは、お札の表が中袋や中包みの表側にくるように、つまり、肖像画が上にくるようにして入れましょう。

上包みは裏側の折り返し部分の下側が、上に重なるように折るのが、ご祝儀の場合の包み方です。

上包み、中包みの折り方や、ご祝儀袋へのお札の入れ方は、次の記事で図を使って分かりやすく説明しています。

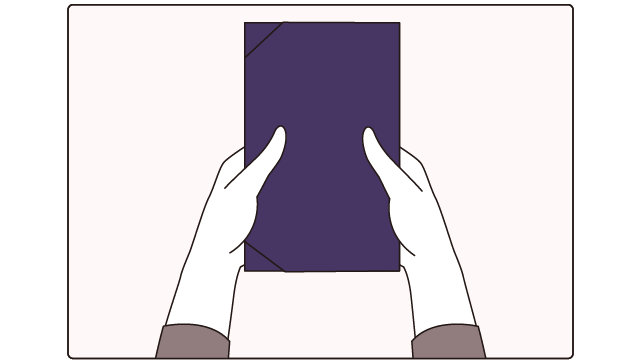

また、ご祝儀袋を結婚式場などに持って行くときは「袱紗(ふくさ)」に包むのがマナーと言われています。

結婚式の場合、赤やオレンジなどの暖色系、もしくは慶弔両方に使える紫の袱紗を使います。

袱紗の使い方については、こちらでわかりやすく紹介しているので、ぜひ読んでみてくださいね。

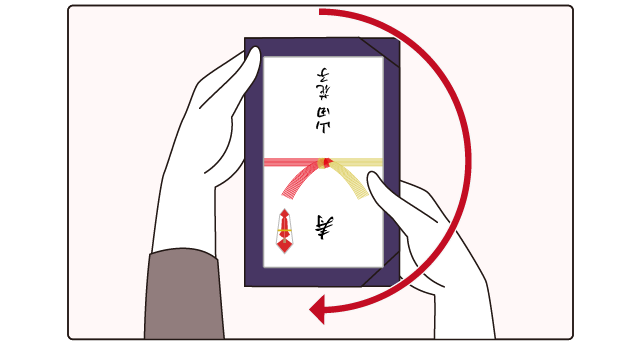

ご祝儀袋の渡し方

最後に、結婚式当日、受付でのご祝儀袋の渡し方をご紹介します。

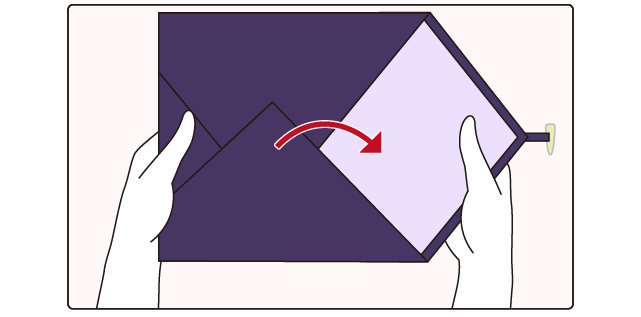

ご祝儀袋は、受付で渡す時まで袱紗に包んでおきましょう。

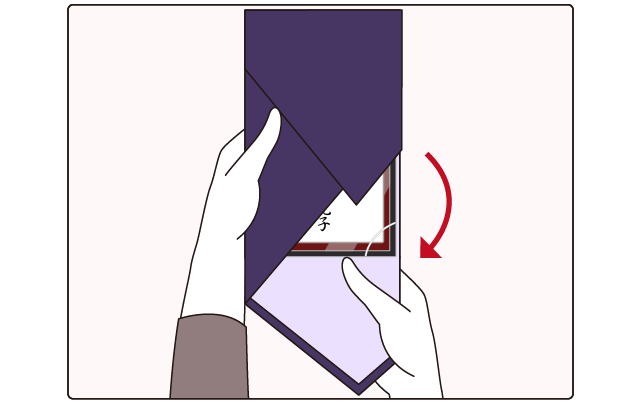

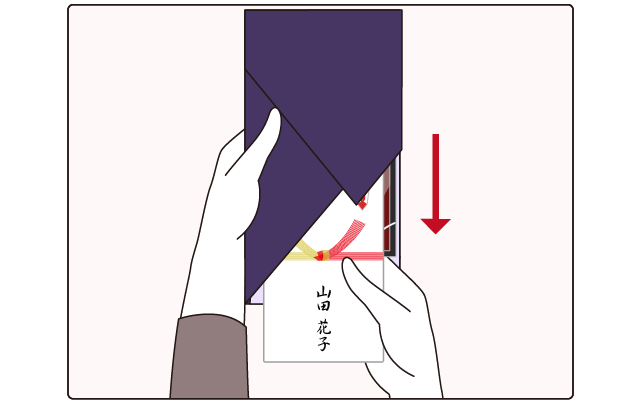

受付についたら、まず袱紗の右側を開き、続いて下側を開きます。

左手で袱紗をおさえて、右手でご祝儀袋を中から取り出します。

袱紗の上にご祝儀袋を乗せ、右手で畳みます。

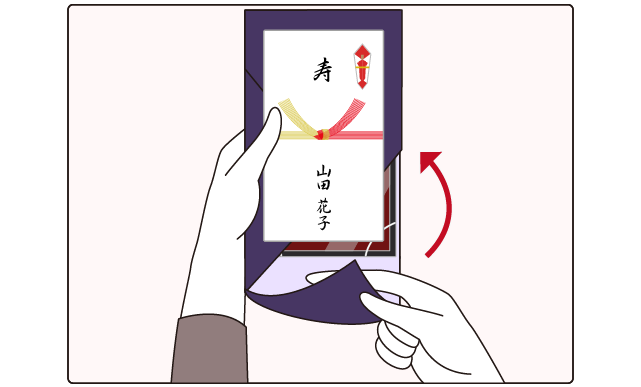

受付の人に向くよう時計回りに180度回転させます。

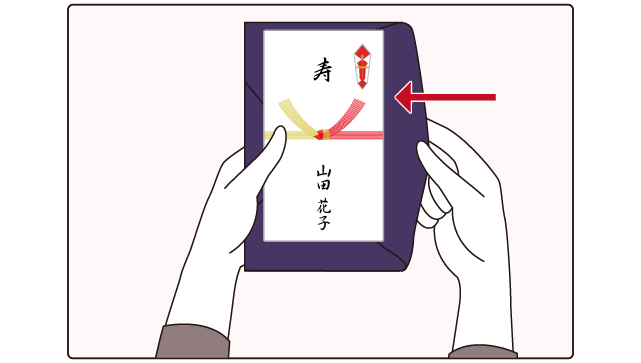

お祝いの言葉を添えて、ご祝儀袋を渡しましょう。

以上が基本的なご祝儀袋の渡し方です。

詳しい手順や、さまざまなケースでのご祝儀を渡すタイミングについては、こちらの記事でご紹介していますので、参考にしてください。

※「結婚スタイルマガジントレンド調査2018」

結婚に関するWEBアンケート調査

調査対象:24~69才の男女

調査時期:2018年7月

対象人数:男性500人 女性500人

まとめ

以上、結婚祝いのご祝儀に関する基本的なルールでした。

「包む金額」をはじめ、ご祝儀袋の「選び方」「書き方」「包み方」「渡し方」のそれぞれに、細かなマナーがたくさんありますね。

正しいマナーを押さえて、きちんとご祝儀を用意したいですね。

「結婚式のご祝儀」の他の記事

「結婚式のご祝儀」

の次に知っておきたいこと

- 結婚に関する疑問を解決したい方へお役立ち記事2100本!「結婚ラジオ」

- 結婚のあれこれ、スキマ時間に楽しく読みたい方へイメージ膨らむ♪「結婚準備の基礎知識」

- 結婚式場を決めたい、お得に結婚式を挙げたい方へ全国約2000式場をご紹介「結婚式場を探す」

クリップ記事

クリップ記事