2024最新【婚姻届のすべて】記入例つき!必要書類・もらい方・提出先…手続きマニュアル

結婚・入籍の手続きに必要な「婚姻届」。

役所に婚姻届を提出して、受理されればふたりは法的に夫婦になりますが・・・

「書類にミスがあったりしたら、希望の日に入籍できないのかな」

と不安な人もいるかもしれませんね。

必要書類の準備や記入の仕方など、婚姻届提出までのステップをわかりやすくご紹介します!

【婚姻届の提出日】いつにする?

婚姻届の提出日は、

「ふたりにとって大切な日だから、特別な日を選びたいな」

という人もいるのではないでしょうか。

婚姻届を提出する日取りとして先輩夫婦に人気なのは、

・「大安」など縁起の良いとされる日

・どちらかの誕生日

・付き合いはじめた日などの記念日

などのようです。

こちらの記事では、先輩夫婦が婚姻届の提出日をどのように選んだか、体験談もご紹介していますよ。

入籍日の決め方アイデア5選! 2024年~2025年の縁起のいい日や覚えやすい日もご紹介

不備があると、提出日に婚姻成立しないことも

婚姻が成立するのは婚姻届の「提出日」ではなく「受理された日」です。

基本的には提出した日に受理されて、その日が婚姻成立日になります。

ただ、記入ミスなどがあって、その日に受理してもらえなかった場合、日付がずれてしまうことも。

記入ミスが心配な人は、提出予定の日よりも前に、書いたものを一度役所で見てもらうという手もあります。

【必要書類】提出に必要なもの4つ

婚姻届の提出に必要なもの、必要書類

1 婚姻届

どの役所でもらってもOK!

予備として2~3通もらっておくと、記入ミスなどがあっても安心。

2 本人確認書類(身分証明書)

本人確認書類の中には、「1点だけで確認がとれるもの」と、「2点で確認がとれるもの」がある。

◯1点で確認がとれるもの

運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど

◯2点以上必要

保険証や年金手帳など

3 ふたりの印鑑(任意)

法律上2021年9月1日からは婚姻届への押印は任意に。

印鑑を使う場合は、「朱肉を使って押せるもの」であれば、実印、銀行印、認印どれでもOK!

シャチハタやゴム印は、押した印が劣化したり、印鑑自体が変形してしまう可能性もあるので使用不可。

4 黒のボールペン、もしくは万年筆

「消せるボールペン」は使用不可。

【婚姻届のもらい方】入手方法は2つ

婚姻届の入手方法は、大きく分けて次の2つがあります。

1.全国の市区町村の役所の、戸籍をあつかっている部署へもらいにいく

2.インターネットからダウンロードする

「平日の日中は忙しくて、役所に取りにいく暇がない」

という人は、休日や夜間も開いている「時間外受付」でもらうか、家族や友人に取ってきてもらう、またはネットからダウンロードしてもいいでしょう。

ダウンロードの場合は、自治体のホームページに載っているものや、企業や個人が作ったオリジナルのフォーマットを選べます。

その中には「デザイン婚姻届」といって、カラフルでおしゃれなデザインや、キャラクター入りのデザインなどもありますよ。

ダウンロードやデザイン婚姻届が気になる人は、こちらも読んでみてくださいね。

可愛すぎて欲しくなる!話題の「デザイン婚姻届」ってどんなの?

ちなみに・・・結婚スタイルマガジンではオリジナルデザインの婚姻届を無料ダウンロードできます!

シンプルな無地から、ナチュラル・大人っぽい・和風など全7種類のデザインをご用意。

これから婚姻届を準備する人も、記念用に取っておきたい人も必見!ぜひチェックしてみてくださいね!

【2024最新】婚姻届を無料ダウンロード【無地もあり】~おしゃれ・かわいい・シンプル~オリジナル限定デザイン

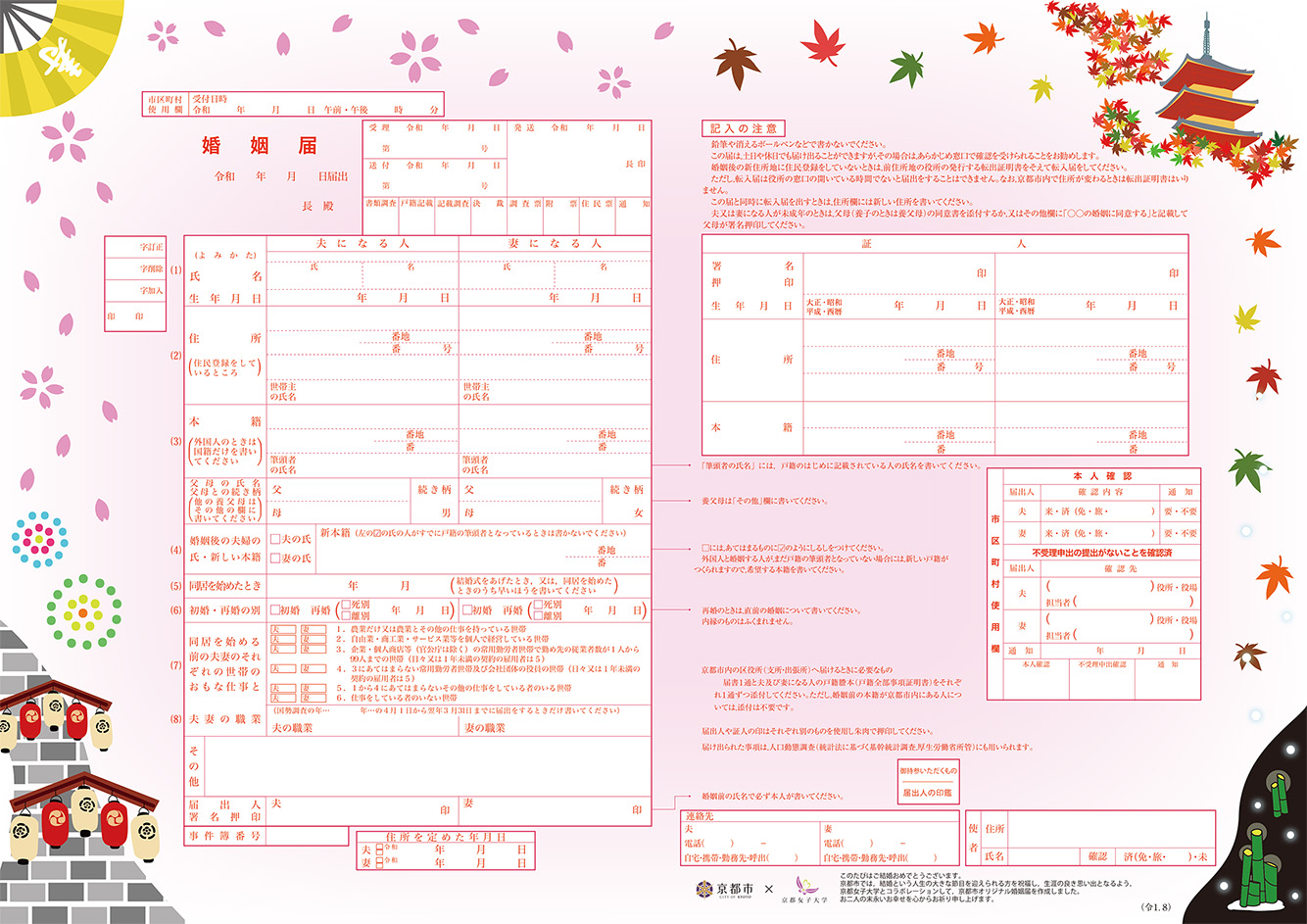

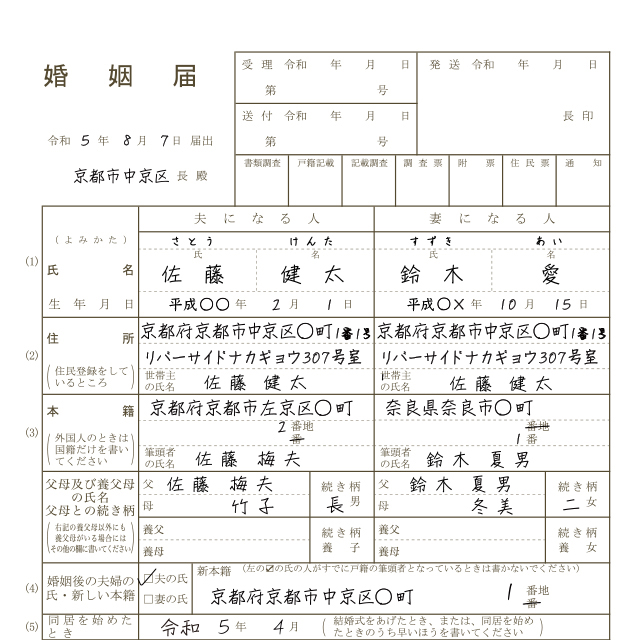

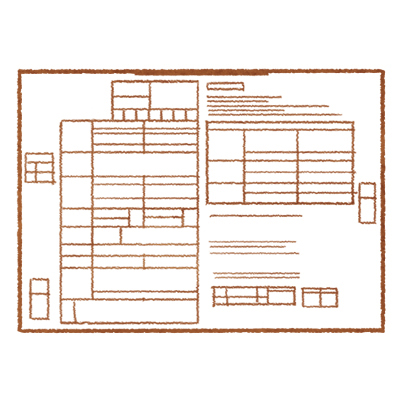

【婚姻届の書き方】見本で解説!

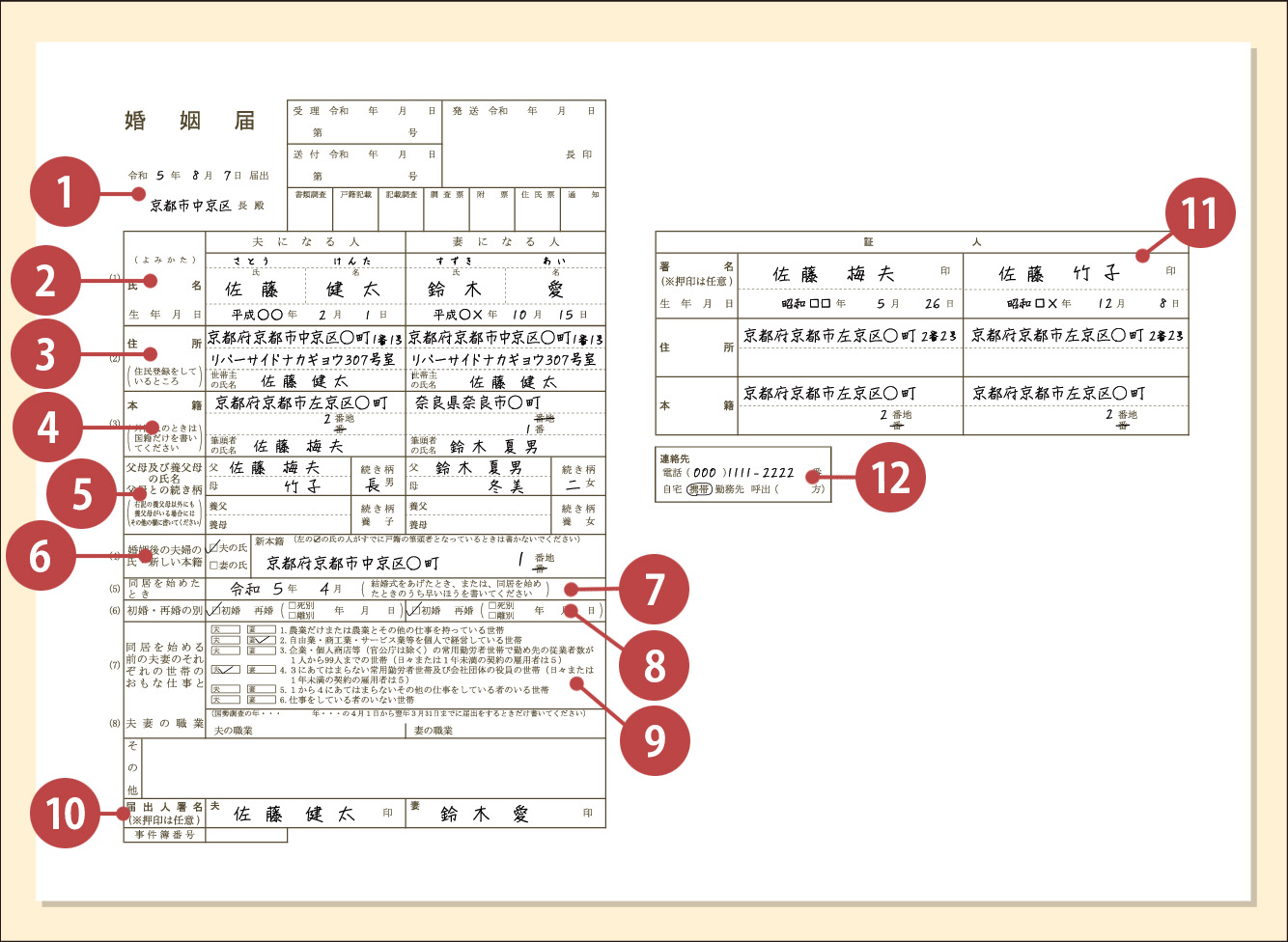

①届出日・届出先

「婚姻届を提出する日」を記入。

「 長 殿」というところには、提出先の市または区の名前を書きましょう。

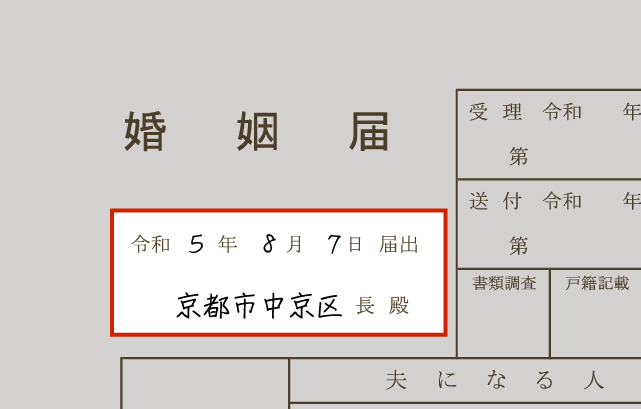

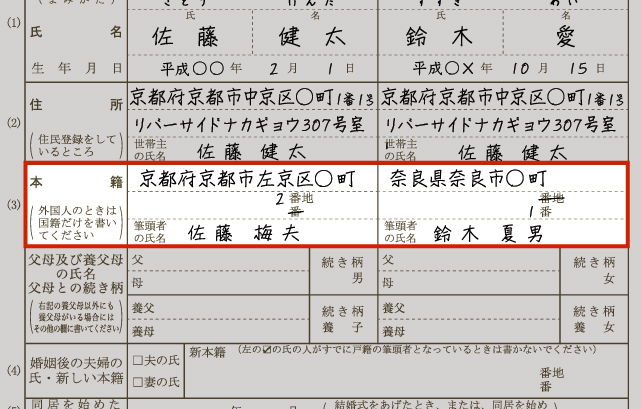

②氏名・生年月日

夫と妻それぞれの名前を、「旧姓で」記入。

字体などの表記は、戸籍謄本に記載されている氏名の表記に合わせる必要があるので気をつけましょう。

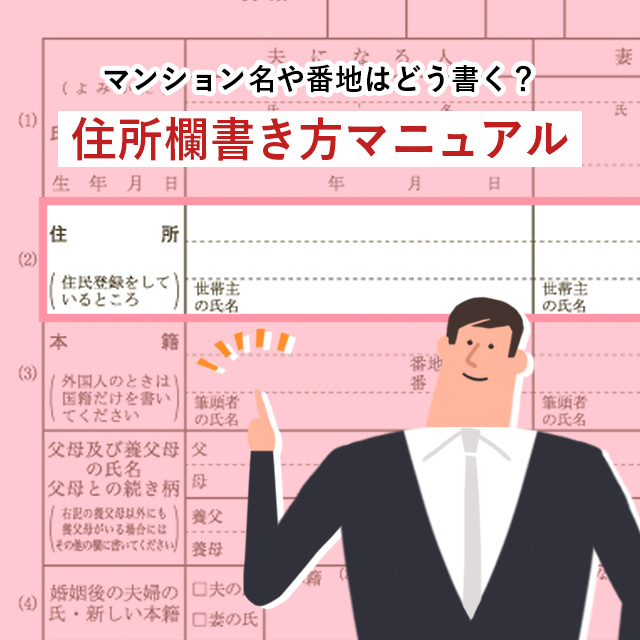

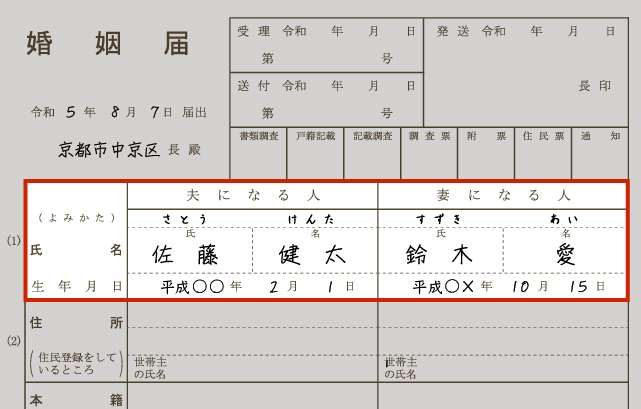

③住所

ふたりの「現在の住民票がある住所」と、世帯主の名前を書きます。

新居の住所を記入したい場合は、婚姻届と一緒に「転入届」を提出すればOKというケースが多いですが、詳しくは役所に確認してくださいね。

④本籍

「本籍地の住所」を記入します。

「本籍地」とは、「その人の入っている戸籍が置いてある住所」のこと。

住所の下の「筆頭者の氏名」には、「戸籍のいちばん最初にのっている人」の名前を書きましょう。

「本籍地」と「筆頭者」がわからない場合は、「戸籍謄本」か「本籍地記載の住民票」で確認できます。

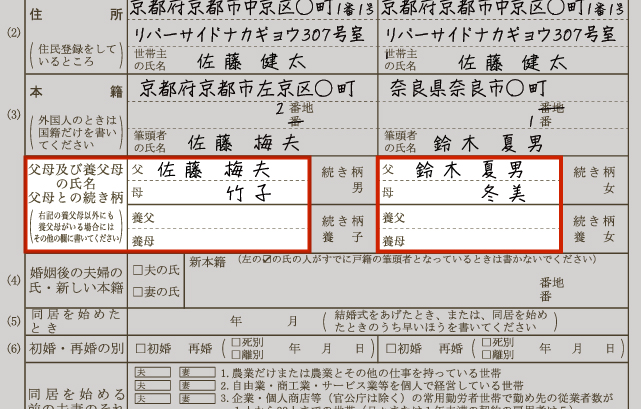

⑤父母の氏名・父母との続き柄

「父母の氏名」には、ふたりそれぞれの「実の父母の氏名」を記入。

画像の通り、母の姓は書いても書かなくてもOKです。書く場合は、旧姓ではなく現在の名字を書きましょう。

亡くなっている場合も記入は必要。

父母が離婚している場合は、離婚後のそれぞれの氏名を書きましょう。

「続き柄」にはあなたが「長女」なら「長女」という風に記入。

「次男」は「二男」または「弐男」と書く決まりなので注意しましょう。

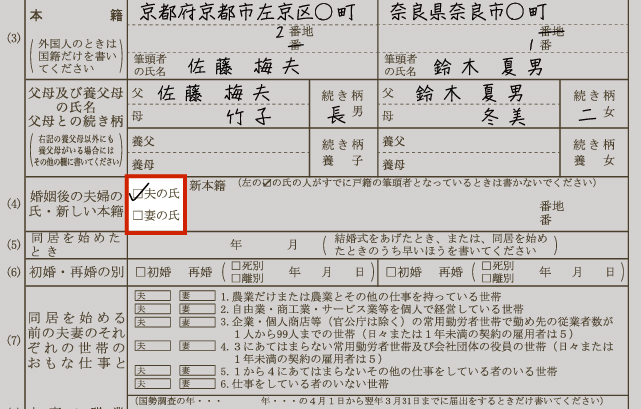

⑥婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍

「夫の氏・妻の氏」はどちらか片方にチェックを入れます。

チェックを入れた方の人が、ふたりの新しい戸籍の筆頭者になります。

結婚後のふたりの名字も、チェックを入れた方になるということですね。

「新本籍」の欄には、ふたりの「新しい戸籍を置きたい住所」を書きます。

新居の住所か、どちらかの実家の住所にするケースが多いようです。

ただし「新本籍」の欄については、「『夫の氏・妻の氏』にチェックを入れた人が、すでに戸籍の筆頭者の場合、記入しない」ことになっています。

つまり再婚する人で、前の結婚のときに戸籍の筆頭者になっていた場合は、書かなくてよいということですね。

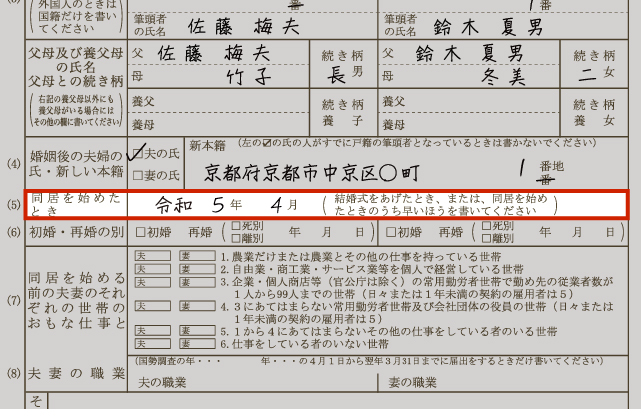

⑦同居を始めたとき

「ふたりが結婚式を挙げたとき」か「同居を始めたとき」、どちらか早い方を書きましょう。

どちらもまだしていなければ、空欄でOK。

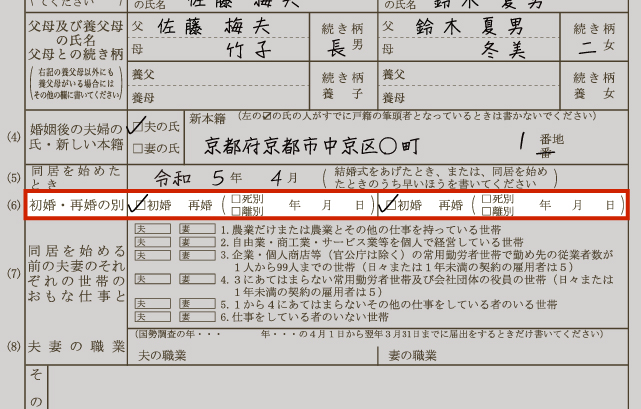

⑧初婚・再婚の別

それぞれ初婚か再婚かを選んでチェック。

再婚の場合は、前の配偶者と離別もしくは死別した年月日をあわせて記入します。

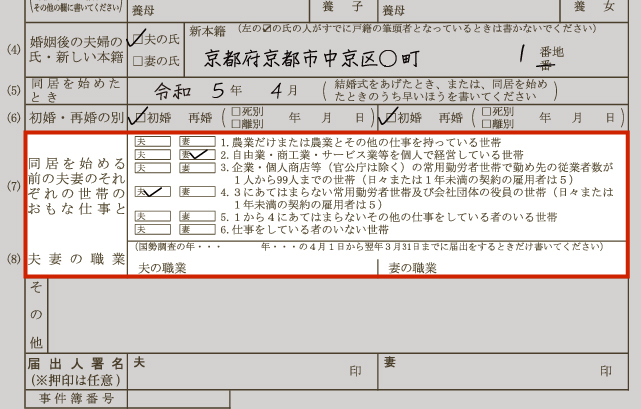

⑨同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事と 夫妻の職業

「同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事」については、6つの選択肢から当てはまるものを選んでチェック。

「夫妻の職業」は、国勢調査のある年度にだけ記入の必要な欄。

具体的には、

2020年4月1日~2021年3月31日

2025年4月1日~2026年3月31日

・・・

という風に、5年ごと、5の倍数の年度にだけ書きます。

記入する内容は、現時点でのふたりの職業。

その年に厚生労働省が発表している「職業例示表」を見て、そこにのっている「職業分類名」または「番号」を書く決まりです。

詳しい書き方はこちらで取り上げています。

【2024最新】婚姻届の職業欄、書き方を詳しくご説明します!

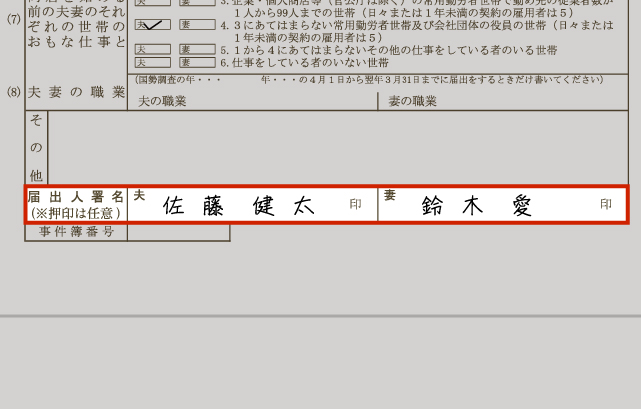

⑩届出人署名押印

ふたりの結婚前の氏名を書いて、それぞれ旧姓の印鑑を押しましょう。

押印は任意なので、押さなくてもOKですよ。

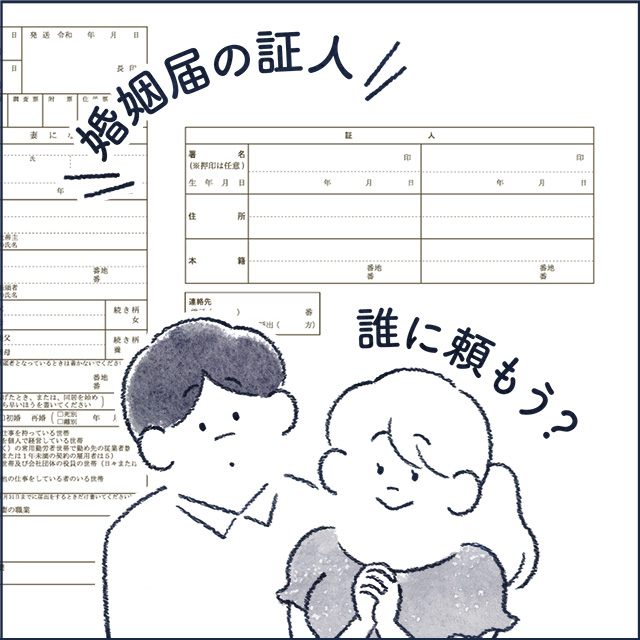

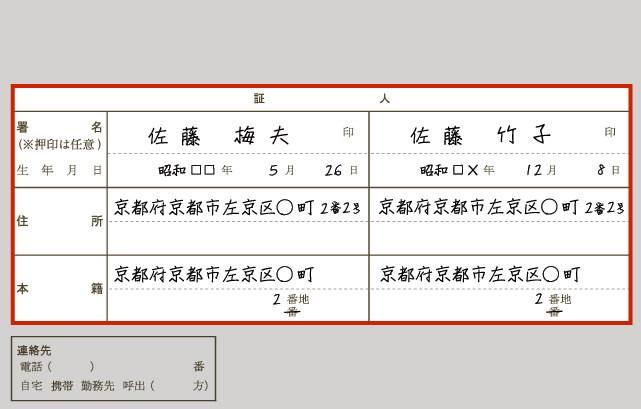

⑪証人

ふたりの結婚の証人に記入してもらう欄。

ここについては次の章でご説明しますね。

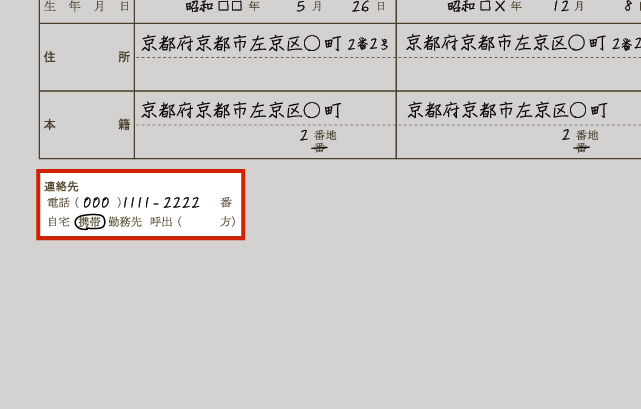

⑫連絡先

昼間に出られる電話番号を記入。

書類の記入ミスがあったりしたら、ここに書いた番号へ役所から連絡がきます。

婚姻届の記入はこれで完了!

下記の記事では1つひとつの欄について、より詳しく丁寧に解説しているので、気になる人は参考にしてみてくださいね。

【2024最新】婚姻届の書き方って?【見本付き】でわかりやすく解説!

【証人の署名】証人は誰にする?

婚姻届にはふたり以外に「証人」による記入が必要です。

「証人」とは、「ふたりに結婚の意思があること」の証明として、婚姻届の「証人」欄に記入してもらう人のこと。

証人の条件は、「18歳以上の人、2名」なので、18歳以上であれば誰に頼んでもOKです。

両親にお願いすることが多いようですが、友人や上司、恩師に頼んでもいいでしょう。

大切なお願いなので、いきなり「今日中に書いて!」ではなく、前もってお願いをしてくださいね。

記入してもらう婚姻届の「証人」欄はこちら。

氏名、生年月日、住所、本籍を、かならず「証人の自筆で」書いてもらいましょう。

証人の押印も、任意になっています。

印鑑を押す場合は、証人ふたりでそれぞれ別のものを使う決まりです。

夫婦や兄弟姉妹など、名字が同じ2人であっても別々の印鑑にする必要があるので、事前に伝えておくのが良さそうです。

誰に証人を頼んだかについては、こちらで先輩夫婦の体験談もご紹介しています。

【2024最新】婚姻届の証人は誰に頼むのが正解?証人の条件や頼むときのマナー・注意点、書き方までご紹介

【婚姻届の提出先】どこで出す?

婚姻届の「提出先」は、夫または妻の本籍地or住所地(所在地)の役所です。

このうち、「住所地(所在地)」には、「一時的な滞在場所」も含まれます。

つまり、日本全国どこで提出してもOK!

ですから、たとえば

「国内のリゾート地で結婚式を挙げて、そこの役所へ婚姻届を出す」

なんてこともできちゃうんです。

これならリゾートウェディングを考えている人も、挙式日と入籍日を同じ日にすることができますね!

また、役所といえば基本的には「平日の昼間」に開いているので、その時間にしか提出できないのかな?と思うかもしれませんが・・・

土日祝日や夜間については、「時間外受付」を設けて対応している自治体も多いです。

自治体によって違うので、気になる人は自分が手続きする予定の自治体の情報を、チェックしてみてくださいね。

婚姻届が無事に受理されれば、ふたりは法的にも晴れて夫婦に!

おめでとうございます!!

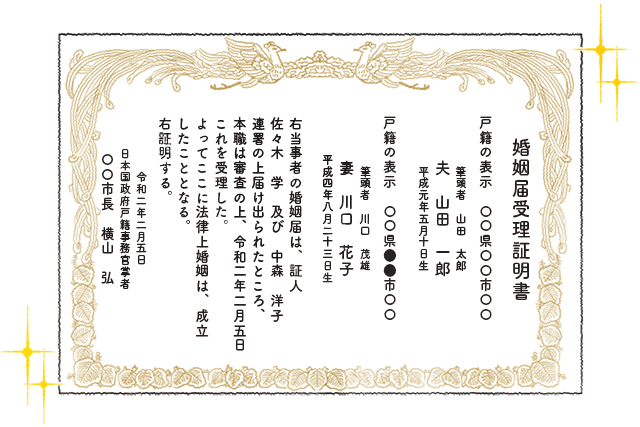

【婚姻届受理証明書】もらうには?

「婚姻届受理証明書」とは、「婚姻届を受理しました」ということを証明してくれる公文書です。

婚姻届を提出して受理されれば、その日に役所で発行してもらえる場合もあります。

使い方は?

婚姻届を提出してから新しい戸籍ができるまで、一週間前後かかることも。

新しい戸籍ができるまでは役所も戸籍の写しである「戸籍謄本」の発行ができません。

その間に、住民票の名義変更や会社への届け出などが必要になった際は、代わりとして「婚姻届受理証明書」を提出します。

また、婚姻成立の記念にとっておくという人も。

婚姻届受理証明書には「賞状タイプ」やキャラクター入りのものなど、デザインが凝ったものもありますよ。

気になる人は、こちらの記事をどうぞ!

婚姻届のアレコレQ&A

Q.婚姻届は一人でも提出できるの?

A.一人でも大丈夫。

婚姻届を提出するとき、夫婦ふたりが揃っている必要はありません。

一般的には夫婦ふたりで提出しにいくことが多いようですが、仕事などでどうしても都合がつかない場合もありますよね。

そうした場合などは、夫婦のどちらか一人だけでもOKです。

Q.代理人に婚姻届を提出してもらうことはできる?

A.できます。本人確認書類を忘れずに

夫婦ふたりとも都合がつかない場合などは、代理人に婚姻届を提出してもらうこともできます。

なお、代理人に提出してもらう場合でも、窓口では本人確認が必要になります。

本人確認ができる書類を持って行ってもらうよう、代理人に伝えましょう。

ちなみに、婚姻届を提出するときには、委任状は必要ないケースが多いようです。

Q.婚姻届を記念に残したいときはどうする?

A.コピーが確実。「複写式婚姻届」なるものも

婚姻届は提出すると手元には戻ってきませんが、「記念に残しておきたいな」という人もいるかもしれませんね。

もちろん提出前にコピーを取っておいてもいいのですが・・・

自治体によっては「複写式婚姻届」というものを提供していることも。

「複写式」とは用紙が複数重なっていて、1枚目に記入すると2枚目以降にも同じ文字が写るようになっているもの。

「複写式婚姻届」は1枚目を提出用、2枚目を保管用にできるということですね!

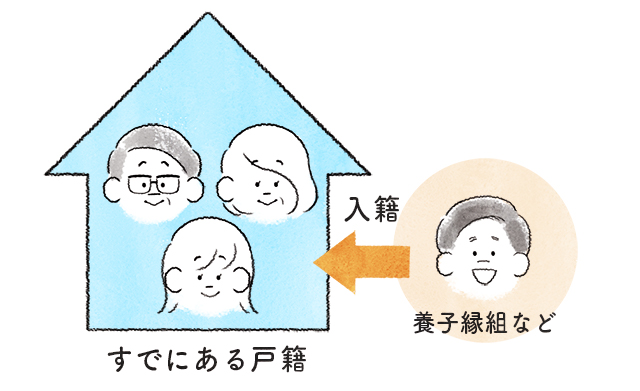

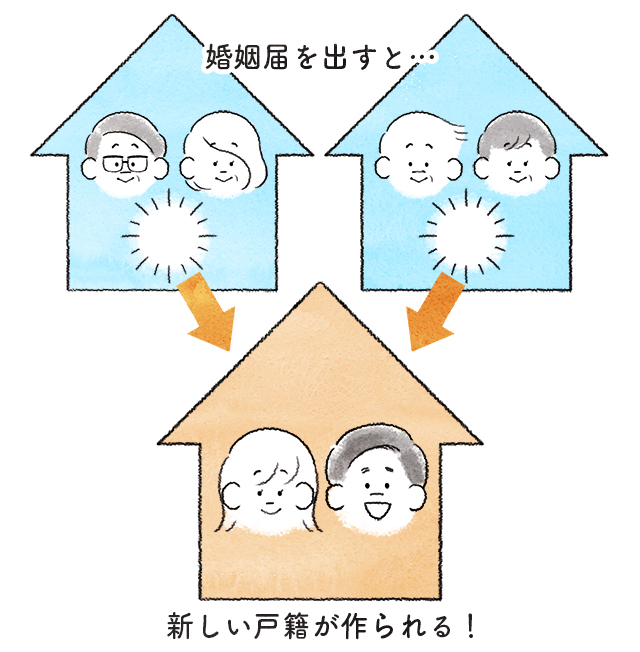

Q.婚姻届提出日=入籍日じゃないの?

A.法律上は、婚姻届を提出しても「入籍」とは言いません

婚姻届を提出したら、「入籍しました!」と報告する人も多いですよね。

厳密に言うと、「婚姻届の提出」と「入籍」は別のもの。

「入籍」とは、養子縁組など「すでにある戸籍」に誰かが入ること。

一方、婚姻届を役所に提出して受理されると、ふたりのための「新しい戸籍」がつくられます。

すでにある戸籍に入るのではなく、ふたりの新しい戸籍が作られるので、法律上は「入籍」と言わないのです。

ただ、一般的には「婚姻届を役所に提出して、受理された日」を「入籍日」と呼ぶことが多いです。

Q.結婚相手が外国人の場合は?

A.「相手の国での手続き」も追加で必要

外国人と結婚する「国際結婚」の場合、婚姻届に加えて他にも手続きが必要になってきます。

結婚相手の国籍などによって必要な手続きは異なるので、詳しくは役所もしくは相手の国の在日大使館・領事館に問い合わせましょう。

国際結婚の場合の手続きはこちらでご紹介しているので、参考にしてみてくださいね。

まとめ

婚姻届は、二人の結婚を公的に認めてもらうための大切な書類。

間違いがないように、慎重に準備しましょう。

書類にミスがあると受理してもらえず、希望の日に入籍できないことも!

わからないことがあれば役所のホームページで調べたり、役所に直接電話で問い合わせるなど、事前確認が大切です。

「入籍・結婚準備」の他の記事

「入籍・結婚準備」

の次に知っておきたいこと

- 結婚に関する疑問を解決したい方へお役立ち記事2100本!「結婚ラジオ」

- 結婚のあれこれ、スキマ時間に楽しく読みたい方へイメージ膨らむ♪「結婚準備の基礎知識」

- 結婚式場を決めたい、お得に結婚式を挙げたい方へ全国約2000式場をご紹介「結婚式場を探す」

クリップ記事

クリップ記事