婚姻届受理証明書ってなに?もらい方や使い道をご紹介!

音声で聴く!

みなさん、「婚姻届受理証明書」って知っていますか?

その名の通り、役所が「婚姻届を受理しました」という証明をしてくれる書類です。

どこでどうやって発行してもらえるのか、何に使えるのか、気になりますよね。

そこで今回は「婚姻届受理証明書」にまつわる基礎知識や、個性あふれる地域オリジナルデザインの「婚姻届受理証明書」についてもご紹介します!

ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

※本記事は、2024年3月1日に施行された戸籍法の一部改正に則った内容を掲載しています。

「婚姻届受理証明書」ってなに?

まずこの書類は何なのかというお話です。

婚姻届受理証明書とは、

「二人の婚姻届を確かに受理しましたよ」ということを公的に証明してくれる書類です。

簡単にいうと、「二人は法的に夫婦ですよ」と証明してくれるものです。

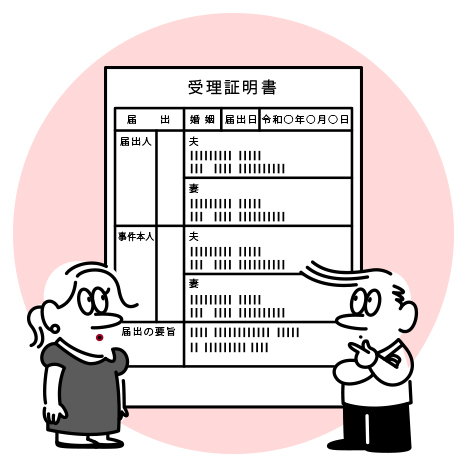

婚姻届受理証明書は役所によって様式が違いますが、書いてある内容はだいたい次の通りです。

・役所が婚姻届を受理したこと

・婚姻の年月日

・夫の氏名

・妻の氏名

・本籍

「・・・で、何に使えるの?」

はい、気になるのはそこですね。

答えからお伝えすると、

「婚姻届受理証明書」は「新しい戸籍謄本ができるまでの仮の証明書」

になるんです。

婚姻届が役所で受理されれば、夫婦の新しい戸籍を作ってくれますが、戸籍はすぐに出来るわけではありません。

新しい戸籍ができるまで一週間前後かかることもあり、その間は役所も戸籍の写しである「戸籍謄本」の発行ができないんです。

このタイムラグ。

なんだか、困る人が出てきそうですね。

そんなときには「婚姻届受理証明書」の出番です。

「新しい戸籍謄本が発行されるまでの間、その代わりとなる書類」として使うことができます。

まとめると、

夫婦の戸籍が出来るまでの「戸籍謄本」の代わりの書類として、役所では「婚姻届受理証明書」を発行しているんですね。

戸籍謄本について、詳しく知りたい人はこの記事を見てください。

【2024最新】「戸籍謄本」と「戸籍抄本」…なにが違うの?入手方法や有効期限も解説!

なんとなくイメージはついたでしょうか?

続いては、婚姻届受理証明書のもらい方について説明していきます!

婚姻届受理証明書のもらい方

では、「婚姻届受理証明書」はどのようにしてもらえるのでしょうか?手続きは、意外と簡単。

「婚姻届受理証明書」は、「婚姻届を出した市区町村の役所」でもらえます。

役所の業務時間内に婚姻届を提出し、問題なく受理されれば、その場で発行してもらえる場合も。

窓口で「婚姻届受理証明書をください」といえばOKです。

ちなみに、住民票や戸籍謄本などはコンビニでも発行することができますが、婚姻届受理証明書は発行できません。

婚姻届を出した市区町村の役所以外では発行できないので、注意してくださいね。

必要なもの

婚姻届受理証明書の発行に必要なものを紹介します。

場合によっては追加で必要になるものもあるので、しっかりチェックしてくださいね。

必ず用意するもの

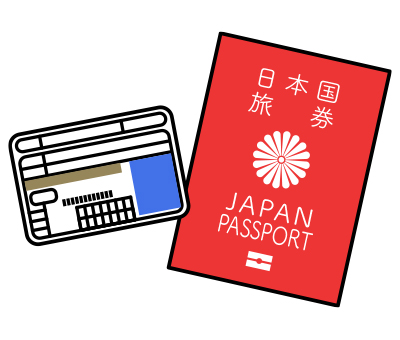

婚姻届受理証明書を発行してもらうために、必ず用意するものは次の2点。

・本人確認書類

本人確認書類として使えるものは自治体によって異なりますが、基本的には運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどの顔写真つきのものが使えます。

婚姻届を出す自治体のホームページを確認して、どの書類を持っていくか決めておきましょう。

・発行手数料

婚姻届の提出にはお金はかかりませんが、婚姻届受理証明書の発行には手数料が必要です。

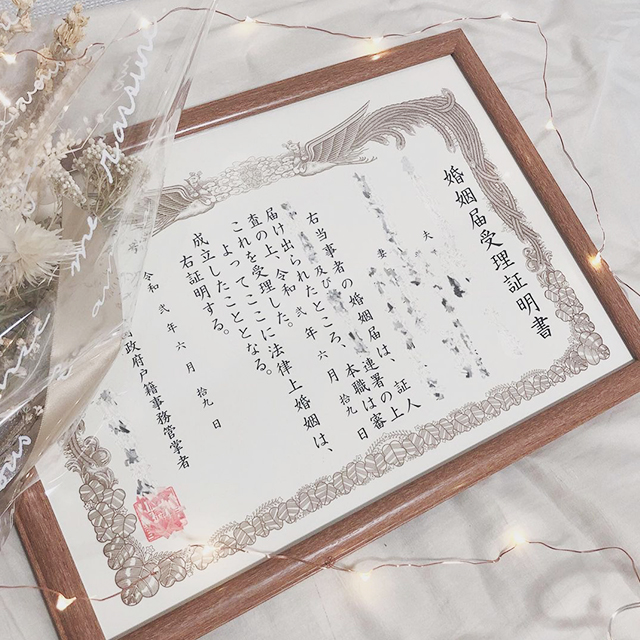

婚姻届受理証明書には、通常タイプのほか、まるで賞状のような上質紙を使ったタイプがあり、

通常タイプ・・・350円

上質紙タイプ・・・1400円

とそれぞれ手数料がかかります。

上質紙タイプはなかなか立派な見た目なので、結婚式や二次会でゲストに披露したり、額縁に入れて飾ったりするのも良さそうです。

@gonchi_wedding

@gonchi_wedding

上質紙タイプを発行してもらいたい場合は、婚姻届を出した役所で

「上質紙を使った婚姻届受理証明書をください」

と伝えればOK。

ただし、発行に数日かかる場合もあるので、手続きなどですぐに婚姻届受理証明書を使いたい場合は通常タイプを発行してもらいましょう。

婚姻届の提出と同時に発行してもらう場合

「婚姻届を提出したタイミングで受理証明書を発行してもらおう」と考えている人が多いかもしれません。

この場合は、特に必要なものはありません。

必ず用意するもの2点に加えて婚姻届があればOKです。

ちなみに、2021年9月1日以前は、婚姻届に不備があったときの訂正印として二人の旧姓の印鑑が必要でしたが、現在は印鑑がなくても訂正が可能に。

また、2024年3月1日以前は、本籍地以外の窓口で婚姻届を提出するときに戸籍謄(抄)本を提出する必要がありましたが、今は提出が不要になりました。

そのため、婚姻届の提出時には、印鑑も戸籍謄(抄)本も持っていかなくても大丈夫なんですよ。

証明書を郵送してもらう場合に必要なもの

「平日は忙しくて役所に行く時間が取れないよ・・・」

そんな人も安心してください。

婚姻届受理証明書は、申請をすれば郵送してもらうこともできるんです。

郵送してもらう場合は、以下の4つを用意して役所の窓口に送る必要があります。

・受理証明請求書

・本人確認書類の「コピー」

・返信用封筒

・発行手数料分の定額小為替証書

・受理証明書請求書

「受理証明書請求書」は自治体のホームページでダウンロードできます。

自治体によって形式が異なるので、必ず婚姻届を提出する市区町村のものを使いましょう。

・本人確認書類の「コピー」

「本人確認書類」は、原本ではなく「コピー」を用意して同封しましょう。

「原本を送ったら紛失されてしまった・・・」なんてことになったら大変ですからね!

・返信用封筒

「返信用封筒」には、住所と氏名を記入して切手を貼るのを忘れずに。

・発行手数料分の定額小為替証書

婚姻届受理証明書を郵送してもらう場合も、手数料は変わらずかかります。

この場合は、銀行振り込みや現金書留ではなく「定額小為替証書(ていがくこがわせしょうしょ)」を利用して手数料を支払うことになります。

ゆうちょ銀行や郵便局で手に入れることができるので、通常タイプなら350円分、上質紙タイプなら1400円分の「定額小為替証書」を用意しましょう。

期限はいつまで?休日も申請できるの?

いつまでに申請すればいいの?

基本的に期限はなく、いつでも申請自体はすることができます。

ただし、婚姻届が提出した役所に保管されているのは「提出から1か月の間」。

その後はその地域の法務局に移管されてしまいます。

そのため、婚姻届の提出から1か月を過ぎると「申請してすぐに発行してもらう」ということが難しくなってしまうのです。

早めに発行してもらいたいという場合は、婚姻届の提出から1か月以内に申請するようにしましょう。

営業時間外や休日に婚姻届を出した場合は?

自治体によっては役所が営業していない時間帯や土日祝の休日でも、婚姻届の提出を受け付けてくれる場合があります。

ただし、あくまで

「窓口で婚姻届を預かっている」

という状態で、婚姻届が正式に受理されたわけではありません。

つまり、この段階では婚姻届受理証明書を発行してもらうことはできないのです。

そのため、翌営業日以降に役所へ行って発行の申請をするか、郵送してもらうよう申請をしましょう。

代理人に申請してもらうことはできるの?

「窓口に行く時間も郵送の申請をする時間もないよ~!」

そんな忙しすぎる二人に朗報です。

婚姻届受理証明書は代理人に申請してもらうこともできます!

代理人に申請をしてもらう場合には、

・委任状

・代理人の本人確認書類

・代理人の印鑑

の3点が必要です。

委任状は婚姻届受理証明書を発行してもらう本人が作成します。

・氏名(本人、代理人)

・生年月日(本人、代理人)

・住所、電話番号(本人、代理人)

・記入年月日

・委任内容

・本人印

などをしっかり記入し、代理をしてくれる人に渡しましょう。

委任状は自治体によって形式が指定されている場合もあるので、自治体のホームページを確認してくださいね。

また代理をしてくれる人には、代理人の本人確認書類、代理人の印鑑も忘れず持参してもらうよう伝えておきましょう。

以上、婚姻届受理証明書のもらい方について紹介しました。

続いて、「婚姻届受理証明書」は具体的にどんな場面で使えるのかについてご紹介します。

どんな場面で使えるの?

「婚姻届受理証明書」は、主に次の3つの場面で使えます。

・住民票の名義を新しい名字に変える

・結婚したことを会社へ届け出る

・海外ウェディングで夫婦である証明をする必要があるとき

くわしく見ていきましょう。

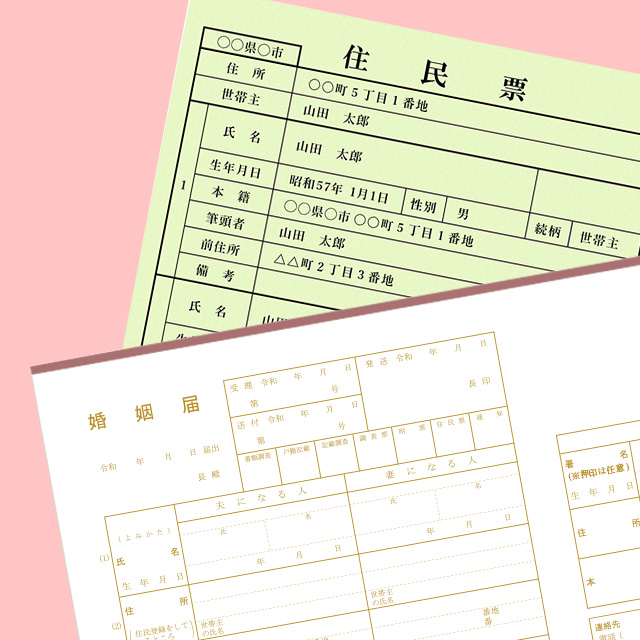

住民票の名義を新しい名字に変える

「住民票」はご存知ですか?

住民の氏名や住所などを記録したもので、「その人がどこの住所に住んでいるのかを証明する」ための書類です。

ここで問題になるのが、

二人の新しい戸籍が出来た後になってはじめて、住民票に記載される氏名の「名字」が「結婚後の名字」に変わる仕組み。

逆の見方をすると、新しい戸籍が出来るまでは、住民票の「名字」は「結婚前の名字」のままということになります。

けれども、

「急ぎの手続きで『新しい名字の住民票』 が必要なんだ!」

「戸籍ができるまでなんて、待っていられないよ!」

という人もいるかもしれません。

そんなときには、住民票が置いてある役所へ行って、「婚姻届受理証明書」を提出します。

そうすると、

住民票の名義を、その場で旧姓から新姓へ変更することができます。

これで、新しい名字の住民票を使えるようになりますね。

結婚したことを会社へ届け出る

結婚後、妻(夫)が夫(妻)の「扶養家族」になるという場合、会社によってはすぐに届け出の手続きが必要なケースも。

このときの手続きに、婚姻届受理証明書を使うことができます。

海外ウェディングで必要なケースも

海外では、「ブレッシングスタイル」といって、信者ではないカップルでも挙式のできるキリスト教会があります。

ブレッシングスタイルの挙式は、あくまで「記念」という意味合いが強く、二人が正式に夫婦になるための式ではありません。

つまり、「二人がすでに夫婦であることは前提とした上で、記念に挙げる式」なのです。

そのため、「私たちはすでに夫婦として認められています」ということの証として、婚姻届受理証明書が必要となります。

式場によっては戸籍謄本が使える場合もあるので、事前に確認しておきましょう。

ここまでは、「婚姻届受理証明書」が【使える場面】の説明でした。

逆に

「婚姻届受理証明書」が使えそうで使えないケースもあります。

続けて見ていきましょう。

使えない場面に注意!

「婚姻届受理証明書」が【使えない場面】の代表例は、次の2つ。

・免許証の名義変更

・銀行口座の名義変更

免許証の名義変更

「結婚したら名字が変わるから、免許証の名義も変えなきゃ」というとき。

なんとなく婚姻届受理証明書が使えそうな気がするかもしれませんが、残念ながら使えません。

免許証の名義変更には「本籍記載の住民票」が必要なので、気をつけてください。

先にご説明したように、婚姻届受理証明書を使って「新しい名字が記載されている本籍記載の住民票」を取得してから、免許証の名義変更を行いましょう。

銀行口座の名義変更

銀行口座の名義変更には、「戸籍謄本」もしくは「名義変更が済んだ免許証」が必要。

こちらも、婚姻届受理証明書では変更してもらうことができません。

「婚姻届受理証明書」は「新しい戸籍謄本ができるまでの仮の証明書」。

仮の証明書なので、仕方がないですね。

婚姻届受理証明書が使えるかどうかについては、この他の手続きをするときにも、事前に担当者へ確認しておいた方が良さそうです。

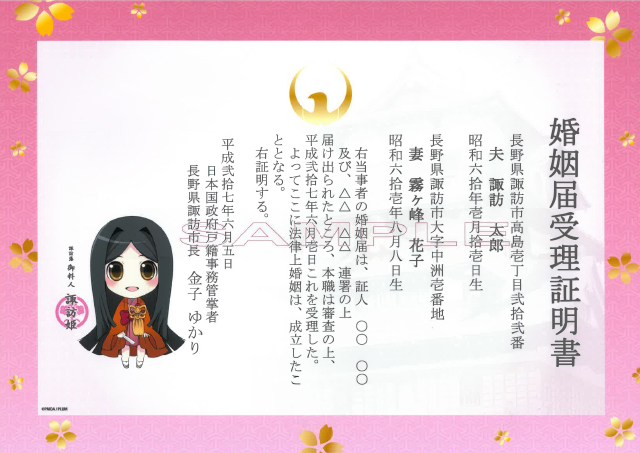

地域オリジナルデザインの証明書も!

最近では通常タイプや上質紙タイプの他に、地域の個性をいかしたデザインが印象的な婚姻届受理証明書も登場しています。

例えば、

長野県諏訪(すわ)市の婚姻届受理証明書。

諏訪市の公式キャラクター「諏訪姫」がほほ笑むかわいいデザインです。

2012年12月4日、Twitter(現X)に投稿されると7000回以上リツイートされるなど、評判も上々だったようです。

この他にも、諏訪市を代表する名所「高島城」をデザインした婚姻届受理証明書などが発行されています。

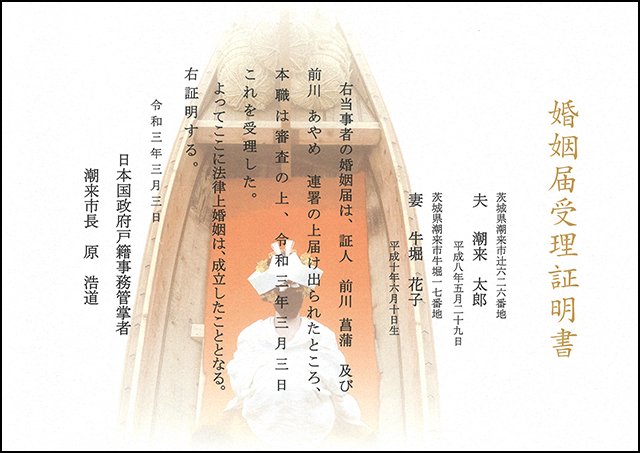

また、「水郷の里」として知られる茨城県潮来(いたこ)市にも、独自デザインの婚姻届受理証明書があります。

日常的に交通手段として使われていた舟で嫁ぎ先へ向かうという「嫁入り舟」が印刷されたデザインです。

「金婚式まで末永く幸せが続きますように・・・」

という願いを込めて、金色が取り入れられているそうです。

素敵ですね!

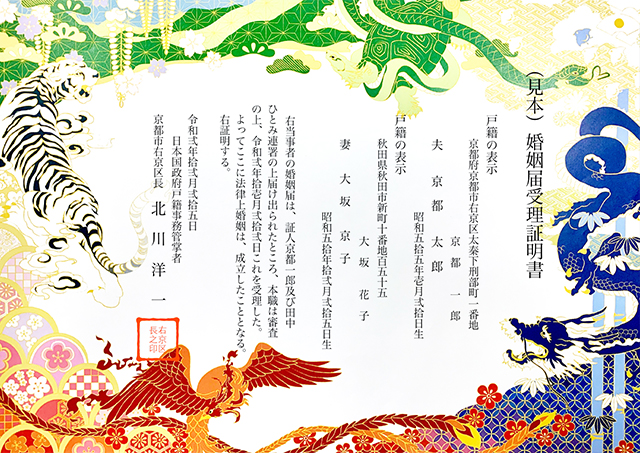

全国的に有名な観光地・嵐山がある京都市右京区でも、オリジナルデザインの婚姻届受理証明書が発行されています。

右京区の区制90周年を記念して、嵯峨美術大学・嵯峨美術短期大学とのコラボで製作されました。

「四神相応(しじんそうおう)」のデザインでは、「平安京の守護神」といわれる「白虎(びゃっこ)」「青龍(せいりゅう)」「玄武(げんぶ)」「朱雀(すざく)」が二人を見守ります。

この他にも、嵐山のおもむきある景色を描いたデザインや、ハートがあしらわれたポップなデザインなど、全5種類が用意されています。

2021年4月から発行が始まっているので、ぜひチェックしてみてくださいね!

右京区オリジナルデザインの婚姻届特別受理証明書を発行しています!

以上、地域オリジナルデザインの婚姻届受理証明書をご紹介しました。

地域によって、いろいろなデザインの婚姻届受理証明書があるんですね!

オリジナルデザインの婚姻届受理証明書は、上質紙タイプと同じ1400円の手数料で発行してもらえます。

結婚式や二次会のウェルカムボードに使えば、きっと印象に残りますよ。

婚姻届受理証明書は婚姻届を提出した自治体でしか発行してもらえませんが、婚姻届の提出自体は日本全国どこの自治体でもできます。

婚姻届受理証明書のデザインで婚姻届をどこに提出するか決める、なんてこともいいかもしれませんね。

また「自分が婚姻届を出そうと思っている地域にはどんなデザインがあるんだろう?」

と気になった人は、ぜひ自治体のホームページを調べてみてください!

婚姻届についてもおさらいしておこう!

婚姻届受理証明書をもらうためには、婚姻届を不備なく提出する必要があります。

提出先や必要な書類など、あらかじめしっかりと確認しておきましょう。

婚姻届の手続きについては、こちらの記事で紹介しています。

2024最新【婚姻届のすべて】記入例つき!必要書類・もらい方・提出先…手続きマニュアル

また婚姻届を提出する際には、書き間違いや記入漏れなど、書類の不備に気を付けましょう。

書類に不備があった場合は、婚姻届を受理してもらえなくなってしまうかも!

ミスをなくすために、記入例を見ながら書けるといいですね。

こちらの記事では、見本付きで婚姻届の書き方について説明しているので、ぜひ読んでみてくださいね。

【2024最新】婚姻届の書き方って?【見本付き】でわかりやすく解説!

まとめ

婚姻届が受理されたことを証明する、「婚姻届受理証明書」。

新しい戸籍謄本が発行できるまでの間の手続きで使えることがわかりました。

また、上質紙タイプや自治体独自の婚姻届受理証明書は、二人が結婚した記念にもなり、結婚式や二次会の演出にも使える優れもの!

ただ、手続きによっては婚姻届受理証明書が使えない場合もありますし、上質紙タイプは発行に少し時間がかかります。

事前に確認してから、発行してもらいましょう。

「入籍・結婚準備」の他の記事

「入籍・結婚準備」

の次に知っておきたいこと

- 結婚に関する疑問を解決したい方へお役立ち記事2100本!「結婚ラジオ」

- 結婚のあれこれ、スキマ時間に楽しく読みたい方へイメージ膨らむ♪「結婚準備の基礎知識」

- 結婚式場を決めたい、お得に結婚式を挙げたい方へ全国約2000式場をご紹介「結婚式場を探す」

クリップ記事

クリップ記事