【2025最新】婚姻届の書き方って?【見本付き】でわかりやすく解説!

「書くの難しそうだなあ」

「せっかく書いても書き直しになったらどうしよう」

婚姻届を前にして、なかなか手が進まない人もいるのでは?

ここではそんな人のため、「カンタン・確実」をモットーに、婚姻届の「書き方」をご紹介します。

見本つきでわかりやすいですよ!

書く前に準備するもの

はじめに、婚姻届を書くのに必要なものを手元にそろえましょう。

全部で2つあります。

1.婚姻届の用紙

予備として2~3枚用意しておくと、書き間違いなどがあっても安心。

2.黒のボールペン、または万年筆

鉛筆や消えるボールペン、消えやすいインクのペンなどは避けましょう。

用紙の入手方法やルールについて知りたい人は、下の記事を見てください。

【婚姻届のすべて】記入例つき!必要書類・もらい方・提出先…手続きマニュアル

ちなみに・・・結婚スタイルマガジンではオリジナルデザインの婚姻届を無料ダウンロードできます!

シンプルな無地から、ナチュラル・大人っぽい・和風など全7種類のデザインをご用意。

これから婚姻届を準備する人も、記念用に取っておきたい人も必見!ぜひチェックしてみてくださいね!

【無地あり】オリジナル婚姻届35種類を無料ダウンロード!かわいい・シンプル・和風など

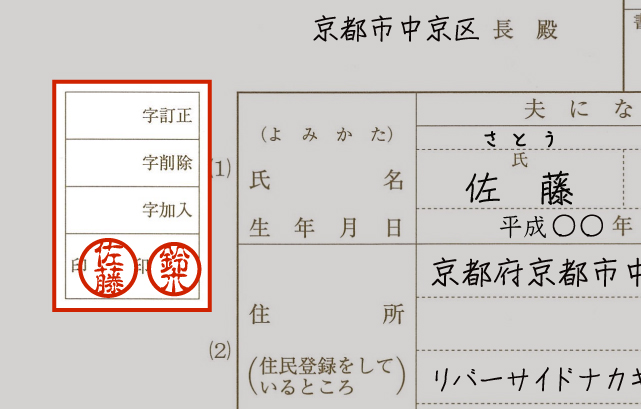

印鑑って必要なの?

2021年9月1日から、法律上は婚姻届への押印が任意になりました。

「人生の節目だから、印を押したいな」という方は、

二人それぞれの「旧姓の」印鑑を用意してください。

印鑑は、ちゃんと朱肉を使うものを。シャチハタは使えません。

必要なものがそろったら、いよいよ実際に書いていきましょう!

Part1~Part3に分けて、書き方をご紹介します。

婚姻届の書き方 Part1

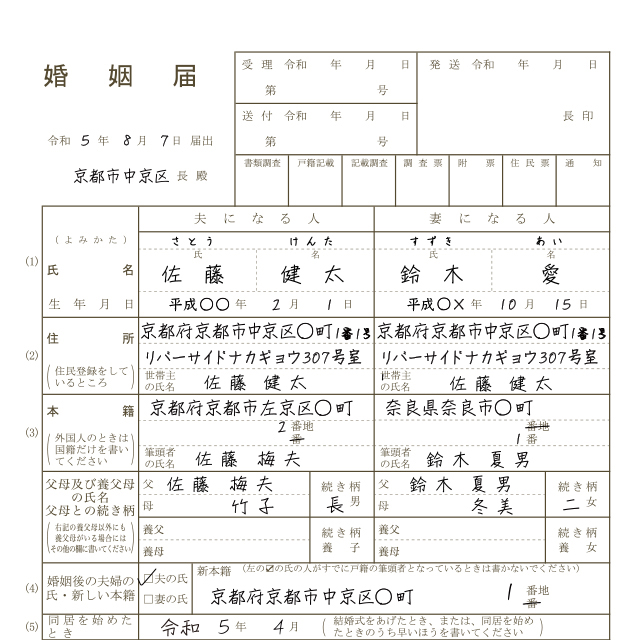

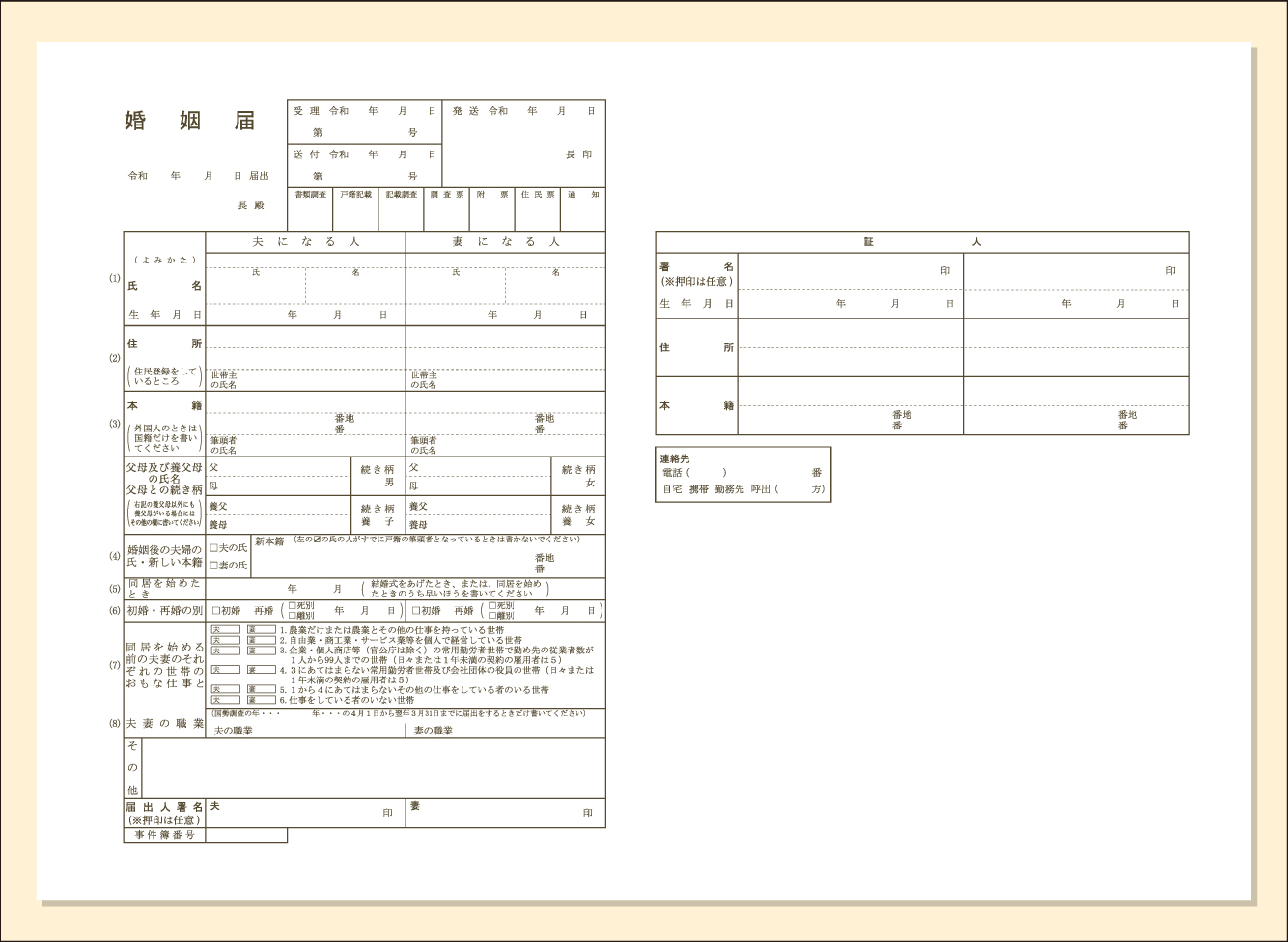

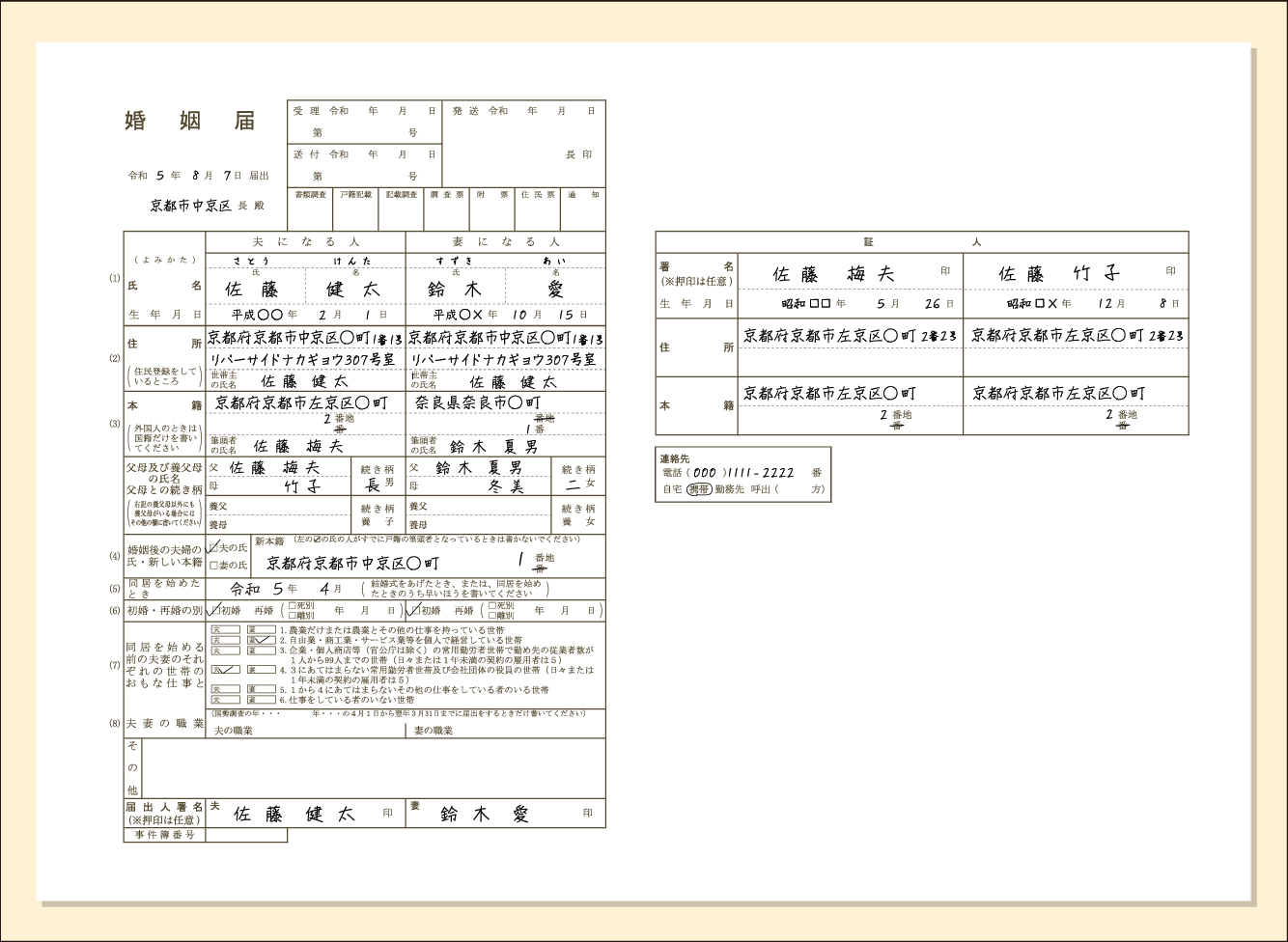

まず、婚姻届の全体図を見てみましょう。

※画像クリックで全体が見られます。

※画像クリックで全体が見られます。

なかなか書くところが多いですね。

でも、一つひとつ見ていけばそんなに難しくないので大丈夫です。

さっそく、用紙の左上から順番に説明していきます。

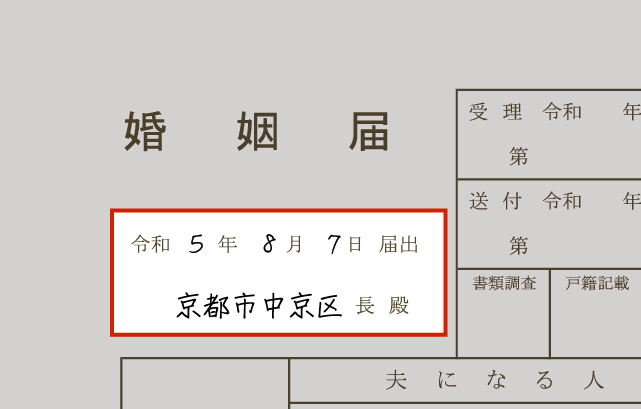

[届出日・届出先]

婚姻届の提出日と提出する自治体を記入

「令和 年 月 日届出」というところに、

「婚姻届を提出する日」を書きます。

書類に間違いがなければ、この届出日が二人の「入籍日」に。

つぎに、その下の「 長 殿」というところへ、婚姻届を提出する市または区の名前を書きます。

婚姻届の提出先は、地域によって市役所だったり区役所だったりするので、確認しておきましょう。

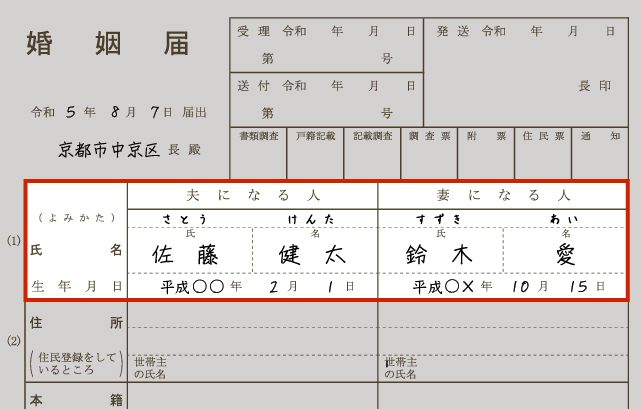

[(1)氏名 生年月日]

氏名は旧姓、戸籍の通り正しく記入

二人の名前を「旧姓で」書きましょう。

戸籍に旧字体で名前がのっている人は、新字体ではなくきちんと旧字体で書くようにしてください。

生年月日は、西暦ではなく「昭和」「平成」などの元号で書きましょう。

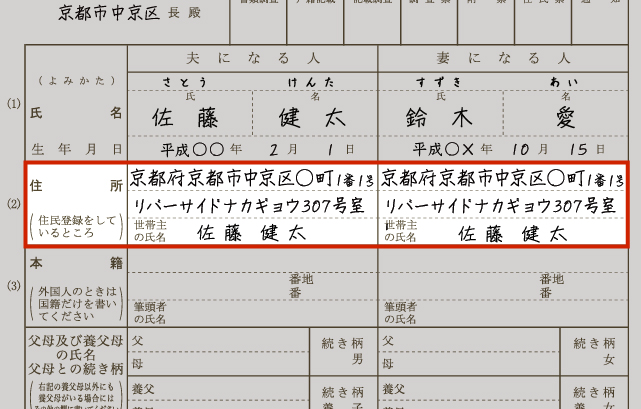

[(2)住所]

転入届を出す前・後で記入すべき住所が違う

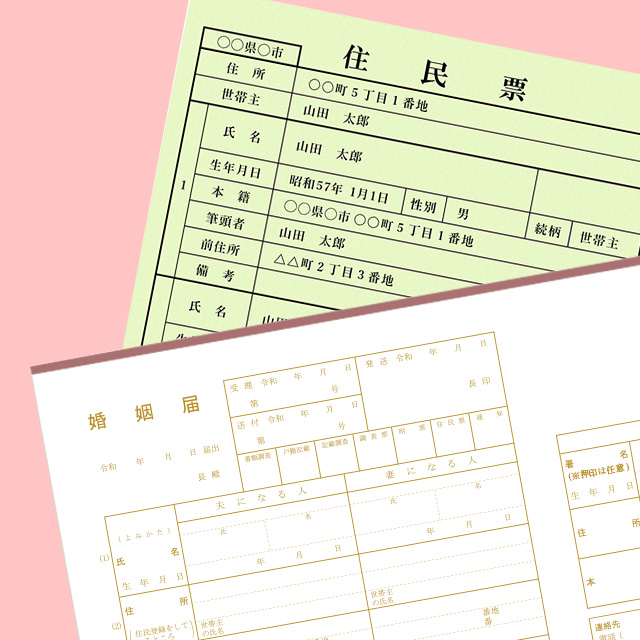

ここには、婚姻届を出す時点で「住民票が置いてある住所」を書きます。

「もう二人で新しい住所に住んでいます」

という人。

転入届の提出が済んでいるなら、この欄に新住所を書いてもOKです。

それから、この欄には「世帯主の氏名」を書くところがあります。

世帯主というのは、その世帯(一緒に暮らしている人たち)の代表者のこと。

住民票にのっているので、誰が世帯主なのか分からなければ、住民票を見てみましょう。

住所欄の詳しい書き方や、婚姻届と住民票の関係についてはこちらで解説しています。

【2025最新】マンション名や番地はどう書く?婚姻届の「住所欄」の書き方マニュアル【見本付き】

【2025最新】婚姻届を出すために住民票は要る?すぐ反映される?引っ越す場合の手続き方法についても紹介

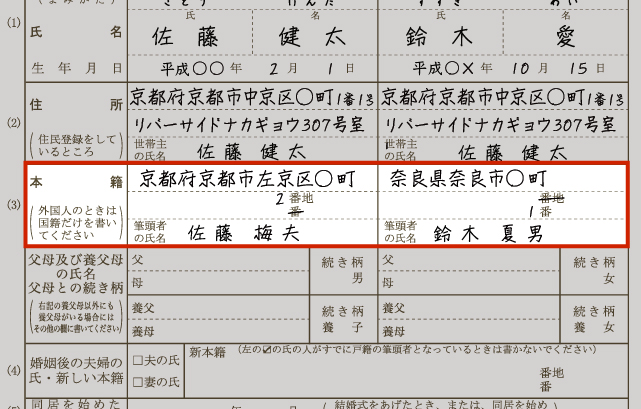

[(3)本籍]

現住所とは違う場合も!記入前に確認を

「二人が結婚する前の本籍の住所」を書きます。

ちなみに本籍とは、「その人の入っている戸籍が置いてある住所」のこと。

「自分の本籍がわからないよ~」という人は、家族に確認してみましょう。

下の方の「筆頭者の氏名」という欄には、筆頭者、つまり「戸籍のいちばん最初にのっている人」の名前を書いてください。

婚姻届の書き方 Part2

ここからは、場合によって書く内容が変わります。

少しややこしいですが、がんばっていきましょう!

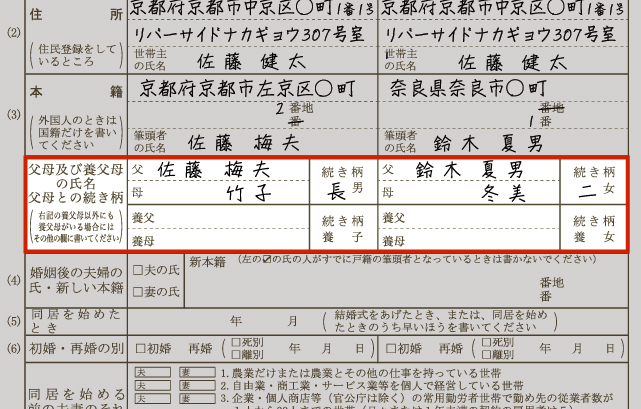

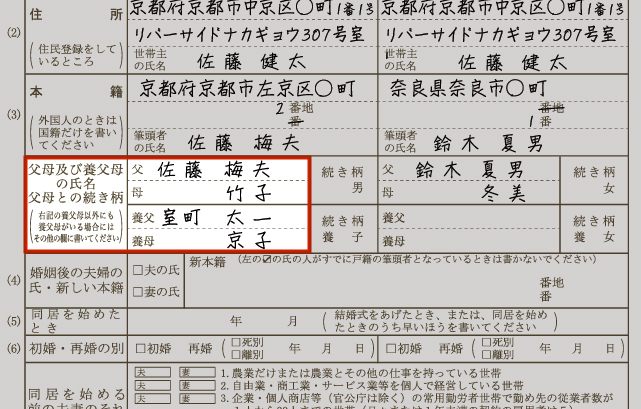

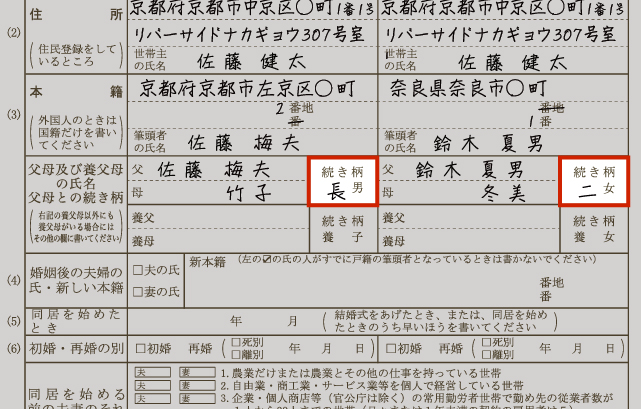

[父母及び養父母の氏名・父母との続き柄]

次男・次女の場合は「続き柄」に注意

この欄は、「氏名」を書くところと「続き柄」を書くところに分かれているので、それぞれ見ていきましょう。

【「父母及び養父母の氏名」欄】

ここには二人それぞれの「実父母または養父母の氏名」を書きます。

書き方は4つの場合に分かれるので、自分に当てはまるものをチェックしてくださいね。

①実父母の夫婦関係が続いている場合

.jpg)

この場合、お母さんの名字は書いても省略してもOK。

書く場合は、旧姓ではなく現在の名字を書きましょう。

②父母が離婚している場合や、亡くなっている場合

.jpg)

この場合、父母の氏名は両方とも書きましょう。

離婚している場合の注意点として、

「離婚前の氏名」ではなく、「現在の、離婚後の姓・名」を書くことです。

つまり、離婚して父母の名字が別々になっている場合は、別々の名字を書くことになります。

お間違えなく。

③養父母の場合(普通養子縁組)

普通養子縁組なら「父」「母」の欄に実父母の名前を、「養父」「養母」の欄に養父母の名前を書きます。

ただ、古い様式の婚姻届だと養父母の氏名を記入する欄がないことも。

%E7%88%B6%E6%AF%8D%E3%81%AE%E6%B0%8F%E5%90%8D.jpg)

その場合は、「父」「母」の欄に実父母の名前を書き、後ほど解説する「その他」の欄に養父母の名前を書きましょう。

④養父母の場合(特別養子縁組)

特別養子縁組をしている場合は、養父母の氏名を書く欄がある様式・ない様式どちらでも書くことは同じ。

「父」「母」の欄に養父母の名前を記入すればOKです。

以上、父母の氏名の欄についてでした。

つぎは、父母との「続き柄」についてです。

【「続き柄」欄】

たとえば、あなたが長女であれば、「長女」と書く欄です。

注意しなければならないのは、

「次男」や「次女」の場合。

婚姻届では

「次男」は、「二男」または「弐男」。

「次女」は、「二女」または「弐女」。

と書く決まりとなっています。

ここまでが、[父母の氏名・父母との続き柄]の欄のお話でした。

次の欄に移りましょう。

[(4)婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍]

二人の婚姻後のことについて記入する欄

.jpg)

この欄も2つに分かれています。

1つめが、「夫の氏・妻の氏」の欄。

2つめが、「新本籍」の欄です。

それぞれ見ていきましょう。

【「夫の氏・妻の氏」欄】

.jpg)

「二人が結婚後にどちらの姓を名乗るか」をチェックしてください。

二人のうち、チェックした方の姓を持つ方が、新しい戸籍の筆頭者になります。

「新しい戸籍・・・?」

婚姻届を出すと、役所で二人のための新しい戸籍がつくられるんです。

婚姻届と戸籍の関係については、下の記事を参考に。

「戸籍謄本」と「戸籍抄本」…なにが違うの?入手方法や有効期限も解説!

【「新本籍」欄】

.jpg)

二人の「新しい戸籍を置く住所」を書きます。

新居の住所か、どちらかの実家の住所にする人が多いようですね。

新本籍について詳しく知りたい方はこちら。

【2025最新】婚姻届に記入する「新本籍」はどこにすればいいの?注意点は?

以上、(4)番の欄についてでした。

次は、(5)番の欄です。

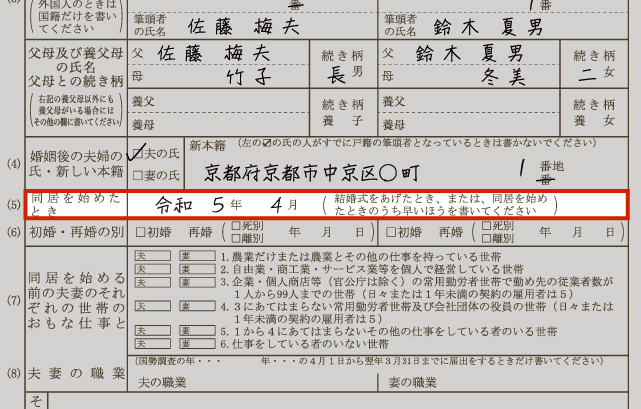

[(5)同居を始めたとき]

結婚式も同居もしていなければ空欄でOK

「二人が結婚式を挙げたとき」、もしくは「同居を始めたとき」のうち、どちらか早い方を記入。

挙式も同居も両方ともまだしていないという人は、空欄のままでOKです。

婚姻届の書き方 Part3

ここまでくれば、あとはラストスパートです!

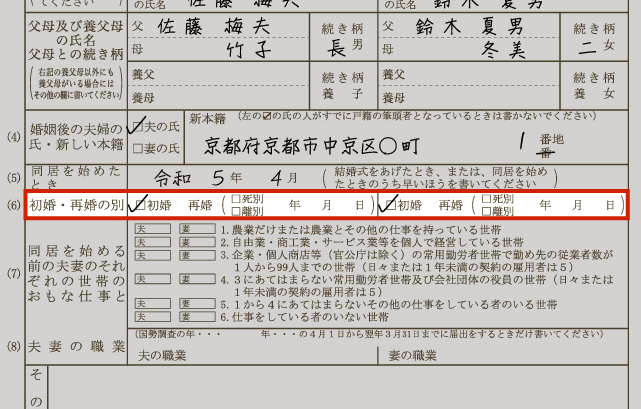

[(6)初婚・再婚の別]

忘れずにチェックを入れる

二人がそれぞれ初婚か再婚かを選んでチェック。

再婚の場合は、前の妻・夫と死別もしくは離別した年月日を書きます。

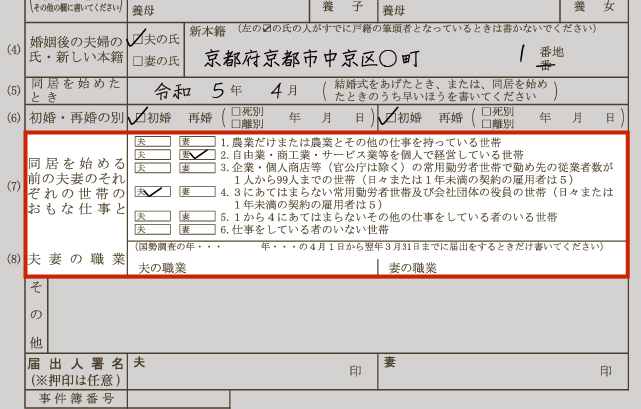

[(7)同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事と (8)夫妻の職業]

それぞれ当てはまる職業にチェック

(7)の欄には、6つに分けられた仕事の分類の中から、二人それぞれが当てはまるものにチェックをします。

(8)は、婚姻届を提出する時点での二人の職業を書く欄です。

この欄を書くのは5年に一度、国勢調査の年だけなので気をつけてください。

(7)と(8)の欄については、下の記事でくわしく書き方などを説明しています。

どう書けばいいか分からない人は、参考にしてくださいね。

【2025最新】婚姻届の職業欄、書き方を詳しくご説明します!

[その他]

氏の字体変更や養父母がいる場合など

.jpg)

「その他」の欄には、主に次の2つのケースのどれかに当てはまる人が記入します。

当てはまらない人はパスして大丈夫です。

・【氏の漢字を旧字体から新字体に変更したい場合】

戸籍にのっている氏名の漢字が、旧字体の場合。

このときは、婚姻届の「氏名」の欄にも、旧字体で書かないといけないのが原則ですが・・・

じつは、「新字体に変更したい」と「その他」の欄に書けば、新字体で登録することができます。

たとえば名字「大澤」の「澤」の字を「沢」に変更したい場合は次のようになります。

.jpg)

「その他」欄に「氏『大澤』を「大沢」と更正の申し出をする」と書きます。

・【父母が養父母の場合】(普通養子縁組)

.jpg)

両親が普通養子縁組の養父母かつ、養父母の名前を書く欄がない婚姻届を使う場合。

その場合は、(5)番の「父母の氏名・父母との続き柄」欄ではなく、「その他」欄に養父母のサインをもらってください。

「その他」の欄については、以上です。

次の欄を見ていきましょう。

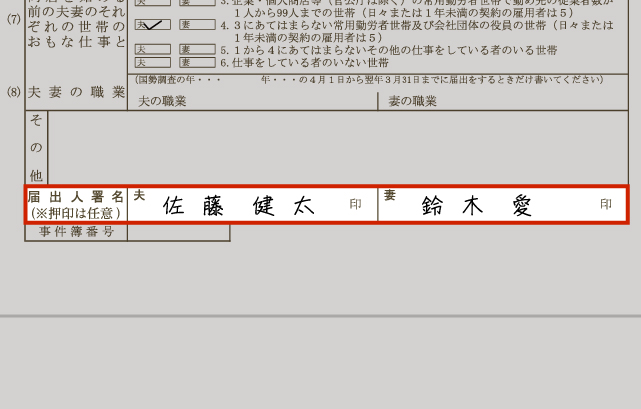

[届出人署名押印]

押印はしてもしなくてもOK

この欄には、二人の結婚前の氏名を書きます。

印鑑は、法律上2021年9月1日からは押しても押さなくてもOKになりました。

「印を押す場合、『氏名』の欄を旧字体で書いた人は、印鑑も旧字体じゃないといけないの?」

いいえ、字体は、印鑑と「氏名」欄とで違っていても大丈夫です。

ただひとつ気を付けたいのが、印鑑の種類。シャチハタなどのゴム印は使えません。

朱肉を使う印鑑を使ってくださいね。

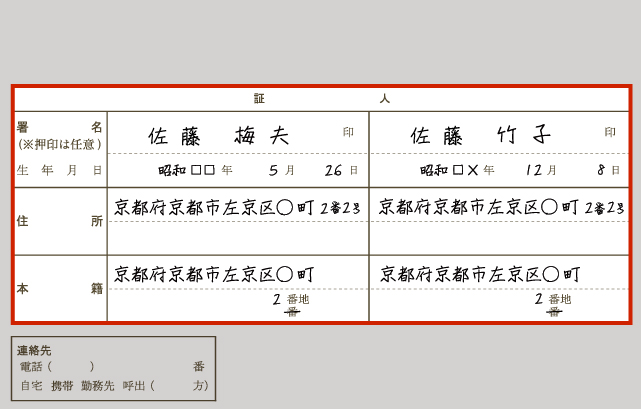

[証人]

成人している(18歳以上)証人が2名必要

用紙の右側へ移って、「証人」の欄。

ここには、婚姻届の証人となる人に記入をしてもらいます。

証人には、成人している人2名が必要。それぞれ氏名、生年月日、住所、本籍を、かならず「証人の自筆で」書いてもらいましょう。

証人についても押印は任意です。こちらもシャチハタは使えないのでご注意を。

印を押す場合は、証人2人でそれぞれ別のものを押してもらいましょう。

夫婦や兄弟など、名字が同じ二人に証人をお願いする場合には、特に気をつけたい点ですね。

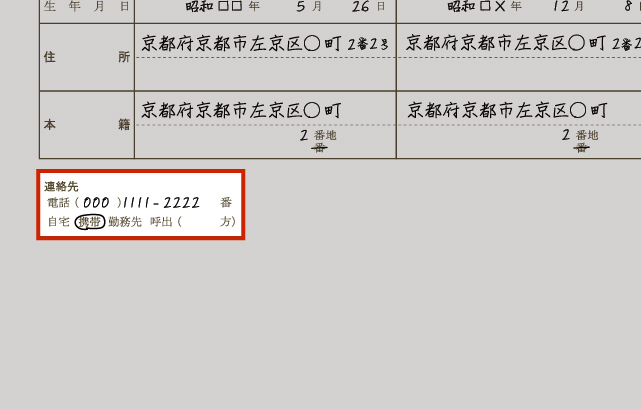

[連絡先]

昼間に出られる電話番号を記入

用紙の一番下にある欄です。

自宅・勤務先・携帯電話など、昼間に出られる電話番号を書きます。

提出してから記入ミスが見つかったら、ここに書いた番号へ役所から電話がかかってきます。

以上で婚姻届の記入は終了です。お疲れさまでした!

書くときに注意したい4つのこと

最後に、婚姻届を書くときの注意点を4つご紹介します。

書く字に気をつけよう

婚姻届は、二人の結婚を届け出る大切な書類です。文字は崩さず、略さず、丁寧に書きましょう。

間違えても修正液は使わない

いくら慎重に書いたって、書き間違えてしまうことはありますよね。

そんなとき、慌てて修正液や修正テープを使うのはNG。

間違えたところに二重線を引いて、左側の欄外にフルネームで署名をしましょう。

印鑑を使うなら、左側の欄外に「旧姓の印鑑」を押して訂正しましょう。

「捨印」を押しておくと安心

捨印(すていん)とは、書類の欄外に押して、

「このページはそちらの判断で修正してもらって大丈夫です」

ということを示すもの。

提出した婚姻届に記入ミスがあっても、捨印があれば、役所の方で「軽微な誤り」として修正してもらえるので、心配な人は捨印をしておいても良いかもしれませんね。

実際に捨印を押した婚姻届がこちら。

.jpg)

このように左側の欄外に押印のうえ、「※捨印」と書きましょう。

不安な人は、証人欄の「右側の欄外」に証人の捨印を押してもらえば完璧です。

.jpg)

また、婚姻届のフォーマットによっては、このように左側に捨印を押す欄があります。

心配なときは事前に確認してもらってもOK

婚姻届を土日など役所の時間外に提出する人や、代理人に提出してもらう人は、本当に正しく記入できているのか不安になりますよね。

そんな場合は、事前に記入済の婚姻届を役所に持っていき、確認してもらうのがおすすめです。

修正点があればその場で教えてもらえるので安心ですよ。

役所の時間外に婚姻届を提出する予定の人は、こちらもどうぞ。

休日、土日祝でも婚姻届は出せる?役所の時間外に手続きするときの流れやポイントを紹介

まとめ

以上、婚姻届の書き方をご説明しました。

書くところは多いですが、ひとつひとつ確認しながら書けば、難しくはないはずです。

ただ、内容にミスがあると、役所で受理されるのが遅れて、入籍日が予定からずれてしまうこともありえます。

入籍日は、二人にとって大切な記念日。

婚姻届は丁寧に記入して、まちがいなく受理してもらえるようにしましょう。

「入籍・結婚準備」の他の記事

「入籍・結婚準備」

の次に知っておきたいこと

- 結婚に関する疑問を解決したい方へお役立ち記事2100本!「結婚ラジオ」

- 結婚のあれこれ、スキマ時間に楽しく読みたい方へイメージ膨らむ♪「結婚準備の基礎知識」

- 結婚式場を決めたい、お得に結婚式を挙げたい方へ全国約2000式場をご紹介「結婚式場を探す」

クリップ記事

クリップ記事