【入籍後の手続きまとめ】1日で完了スケジュール&やることリスト

婚姻届を役所に提出したorこれから提出する予定のみなさん!

入籍して名字や本籍地が変わったり、引っ越して住所が変わったりすると、名義変更や住所変更の手続きが必要になります。

いろいろある入籍後の手続きについて、やることリスト&効率よく進めるスケジュールをご紹介!

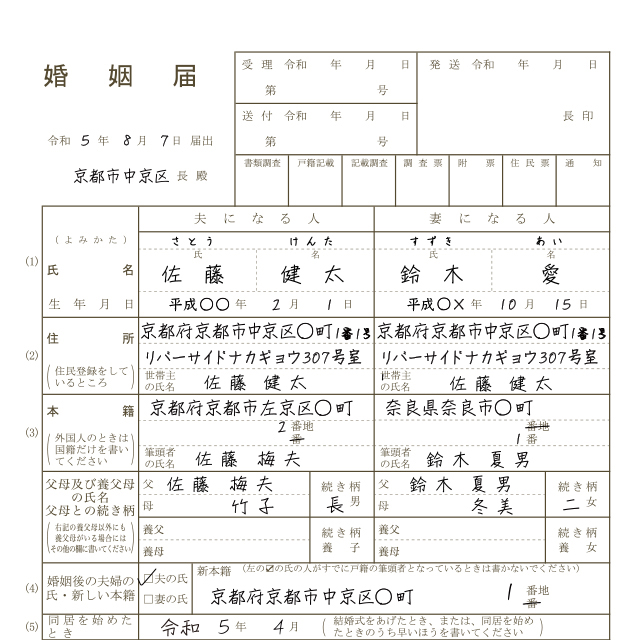

まだ入籍(婚姻届の提出)が終わっていない人は、先にこちらの記事をチェックしてくださいね。

【婚姻届のすべて】記入例つき!必要書類・もらい方・提出先…手続きマニュアル

※この記事は、2025年4月時点の情報に基づき記載しています。

入籍したら早めにしよう!手続きリスト

多くの人がする必要のある手続きの中でも、早めに済ませておきたいものを、リストにまとめました。

・【マイナンバーカード】の氏名・住所変更

・【健康保険証】の氏名・住所変更

・【年金】の氏名・住所変更

・【印鑑登録】

・【運転免許証】の氏名・住所変更

・【銀行口座】の氏名・住所・届出印変更

・【パスポート】の氏名・本籍の変更

・【自動車登録】の氏名・住所変更

・【各種保険】の名義・住所・受取人変更

・【クレジットカード】の名義・住所変更

・【携帯電話・スマホ】の氏名・住所変更

・【インターネット】の契約変更・解約・新規契約

この中でも「マイナンバーカード」と「運転免許証」は、他の変更手続きのときに身分証明書として使えるので、早めに氏名・住所の変更手続きをしておくと便利です。

では、これらの手続きを1日で効率よく完了させるためのスケジュールを見ていきましょう。

「何日かに分けて手続きをするつもり」という人にも役に立つ内容になっているので、ぜひ読んでくださいね。

平日1日で効率よく進めるスケジュール

入籍後の手続きの中には、平日しかできないものがあります。

役所や銀行での手続きのほか、運転免許証、パスポートの窓口などは、基本的に平日しか空いていないという場合が多いですからね。

「平日は仕事があって、休みをとらないと手続きができない」

という人は特に、なるべく1日で主な手続きを済ませたいのではないでしょうか。

手続きの順番を工夫すれば、効率よく進めることもできますよ。

代表的な手続きを1日で済ませるスケジュール、モデルコースを考えてみたので、参考にしてみてくださいね。

使うことの多い「新しい姓の印鑑」や「証明写真」は、前日までに準備をしておくのがおすすめです。

新しい姓の印鑑

名義変更の手続きで使うことの多い「新しい姓の印鑑」は、前もって準備しておきましょう。実印、銀行印、認印の3種類ですね。旧姓の印鑑も銀行口座の名義変更のときに必要なことが多いので、捨てずに取っておきましょう。

証明写真

パスポートの氏名変更やマイナンバーカードの発行には、証明写真の提出が必要になります。あらかじめ必要となる枚数・サイズを調べて準備しておきましょう。

また、「婚姻届受理証明書」という書類も事前に取得しておくと安心です。

婚姻届受理証明書ってなに?

その名の通り、「きちんと婚姻届が受理されました」ということを証明してくれる書類のこと。入籍後の手続きに必要な「新しい住民票の写し」や「戸籍謄本」などを発行できるようになるまでには、婚姻届の提出から1~2週間くらいかかることも多いです。でも「婚姻届受理証明書」があれば婚姻届を提出したすぐ後であっても、新しい住民票の写しを発行してもらえます!また、新しい戸籍謄本が発行できるようになるまでは、一部の手続きで戸籍謄本の代わりの書類としても使えますよ。

婚姻届受理証明書について詳しくは、こちらの記事をチェックしてみてくださいね。

・本人確認書類

・現金(書類などの発行手数料として)

などは、多くの手続きで必要となってきます。

そのほか、手持ちのマイナンバーカードや健康保険証、パスポートや新しい姓の印鑑など行う手続きに応じたものも用意しておきましょう。

「もうすでに婚姻届を提出している」という人は、先ほどご紹介した「婚姻届受理証明書」を忘れずに。

必要な持ち物は手続きによっても変わってくるので、詳しくはこの後の記事を見て、自分に必要なもののリストを作ってみてくださいね。

①住民票がある市区町村役所の担当窓口

・(婚姻届の提出)

・(転入届・転居届の提出)

・住民票の写し・戸籍謄本の発行

・マイナンバーカード

・国民健康保険

・国民年金

・印鑑登録

②地域の警察署or運転免許センターor運転免許試験場の窓口

・運転免許証

③銀行窓口

・銀行口座

④パスポートセンターorパスポート窓口

・パスポート

⑤運輸支局or自動車検査登録事務所

・自動車登録

いよいよ手続きスタートです!

まずは役所での手続きを済ませましょう。

住民票がある(住民票を移す予定の)市町村役所に行ってくださいね。

窓口が混むかもしれないので、なるべく朝早くに行きたいところ。

午前8:30から開いているところが多いようです。

では、手続きを順番に見ていきましょう。

「まだ婚姻届を出していない」という人は、婚姻届の提出と、先ほどご紹介した婚姻届受理証明書の発行から始めてくださいね。

転入届または転居届

結婚を機に新居へ引っ越す場合、新しい住所地の役所で必要なのが、転入の手続き。

このとき提出する書類は、「異なる市区町村への引っ越し」か、「同じ市区町村内での引っ越し」かによって違います。

具体的には以下の通りです。

| 引越しのパターン | 提出書類 |

| 異なる市区町村へ の引越しの場合 | マイナンバーカードを使って 転出手続きをした場合 ・転入届 ・マイナンバーカード マイナンバーカードを使わずに 転出手続きをした場合 ・転入届 ・転出証明書 |

|---|---|

| 同じ市区町村への 引越しの場合 | ・転居届 |

転出・転入の手続きについては、後ほど「引っ越しする場合の手続き」の章で詳しくご紹介しますね。

住民票の写しと戸籍謄本を発行

住民票の写しは運転免許証の名義・住所変更に必要なほか、車を持っている人は自動車登録の変更手続きにも使います。

戸籍謄本はパスポートの変更手続きと、自動車登録の手続きに必要です。

住民票の写しや戸籍謄本が何通いるかは、自分の状況や手続きをする自治体によって違うこともあります。

この記事を読んだ上で、自分の場合に必要な数を考えて用意しましょう。

一般的には、住民票の写しを2通くらい、戸籍謄本を最低1通は用意する人が多いようです。

まだ婚姻届を提出してから日が経っていない場合は、先ほどお伝えした婚姻届受理証明書を提出してくださいね。

「そもそも戸籍謄本ってどんな書類?発行のしかたも知りたい!」

という人は、こちらをどうぞ。

「戸籍謄本」と「戸籍抄本」…なにが違うの?入手方法や有効期限も解説!

マイナンバーカード

氏名・住所変更が必要

| 必要なもの | ・マイナンバーカード ・四桁の暗証番号 ※暗証番号を忘れた場合は再設定手続き のために本人確認書類が必要になります ※顔認証マイナンバーカードの場合は 暗証番号の入力は不要 ※自治体によっては本人確認書類 が必要な場合も |

|---|---|

| 手数料 | 無料 |

マイナンバーカードは様々な手続きで身分証明書として使えるので、「旧姓併記」の手続きをしておくと便利です。

また、住所や氏名が変わると、マイナンバーカードに署名用電子証明書が自動失効します。

マイナンバーカードに署名用電子証明書をつけている人は、あわせてその再発行の手続きが必要です。

マイナンバーカードを持っていないんだけど・・・

マイナンバーの「通知カード」は2020年5月25日から廃止され、変更手続きもできなくなっています。通知カードしか持っていない人は、先にマイナンバーカードへの切り替えも検討してみてくださいね。

健康保険証

(国民健康保険の加入者のみ)氏名・住所変更が必要

| 必要なもの | ・国民健康保険証 ・本人確認書類 ※自治体によっては印鑑や マイナンバーがわかるものが 必要な場合も |

|---|---|

| 手数料 | 無料 |

健康保険証の手続きは自分が「国民健康保険」と「健康保険」のどちらに入っているかによって違います。

「国民健康保険」は、自営業の人や、パート、アルバイト等で職場の健康保険に加入していない人と、その家族が加入するもの。

「健康保険」は、会社員や公務員と、その人に扶養される家族が加入するものです。

役所での手続きが必要なのは「国民健康保険」に加入している場合。

たとえば、夫が会社勤めで、妻が専業主婦で夫の扶養に入る場合は、ふたりとも健康保険に加入しているので、手続きは夫の会社でまとめて行います。

「マイナ保険証」を持っている場合や、このタイミングで既存の保険証を「マイナ保険証」に切り替えたい場合の手続きについては、窓口で聞いてみてくださいね。

「健康保険」の場合の手続きについては、「会社での手続き」の章で解説しています。

年金

(マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない、第1号被保険者のみ)氏名・住所変更が必要

| 必要なもの | ・本人確認書類 ※自治体によっては年金手帳や、 印鑑やマイナンバーがわかる書類 などが必要な場合も ・氏名・住所変更届 (原則窓口でもらえる) |

|---|---|

| 手数料 | 無料 |

役所で手続きが必要なのは、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない、第1号被保険者のみです。

第1号被保険者であっても「マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者」であれば結婚しても手続きは不要なんですよ。

加入者の種類は以下の3つに分かれるので、自分がどれに該当するか確かめて手続きを進めましょう。

| 加入者の種類・説明 | 年金の種類 | |

| 第1号 被保険者 | 20歳以上60歳未満の 自営業者、農業・漁業者、 学生、無職の人と その配偶者 (第2,3号被保険者除く) | 国民年金 |

|---|---|---|

| 第2号 被保険者 | 厚生年金に加入している 民間の会社員や共済組合 に加入している公務員 | 厚生年金 国民年金 |

| 第3号 被保険者 | 年収が130万円未満で 第2号被保険者に 扶養されている20歳以上 60歳未満の配偶者 | 国民年金 |

自分のマイナンバーと基礎年金番号が結びついているかどうかは、「ねんきんネット」または近くの年金事務所で確認できます。

表にもある通り、自治体によって年金手帳や基礎年金番号通知書、印鑑や本人確認書類が必要となる場合もあるので、事前に役所に問い合わせておくのがおすすめです。

マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない第2号被保険者・第3号被保険者の手続きについては、「会社での手続き」の章で説明しますね。

印鑑登録

実印の登録が必要

| 必要なもの | ・新しい姓の印鑑 ・写真つきの本人確認書類 (免許証やパスポートなど) |

|---|---|

| 手数料 | ・印鑑登録料50円程度 ・印鑑登録証明書の交付に300円程度 ・無料 など、自治体によって異なる |

印鑑登録とは、「実印」を役所で登録する手続きのこと。

「この印鑑を実印にします」と役所で申請し、「印鑑登録証明書」を交付してもらうことで、実印として使えるようになります。

顔写真がついていない身分証明書でも手続きは可能ですが、その場合は別日にもう一度役所に行く必要があるので注意してくださいね。

印鑑登録は大切な手続きですが、必ずしも急いでする必要はないので、時間がなければ後日でも良いかもしれません。

ちなみに、住民票に旧姓を併記している場合で、登録している印鑑と旧姓が一致している場合は失効しません。

ただ、実際の契約時などで旧姓での印鑑登録証明が認められるかどうかは、契約先の判断になるので注意が必要ですよ。

ここまでが役所での手続きです。

運転免許証

氏名・住所・本籍の変更が必要

| 手続き先 | 新しい住所の ・地域の警察署 ・運転免許センター ・運転免許試験場 いずれかの窓口 |

|---|---|

| 必要なもの | ・運転免許証 ・新しい氏名・住所・本籍が 確認できる書類 (本籍が記載された住民票の写し) ※本籍に変更が無い場合は マイナンバーカードでも可能 ・運転免許証記載事項変更届 (窓口にある申請用紙) |

| 手数料 | 無料 (住民票の写しの取得に手数料300円が必要) |

次は、警察署or運転免許センターor運転免許試験場の窓口へ移動して、免許証の変更手続きです。

受付時間がそれぞれ違うので、行きやすい時間に空いているところを選びましょう。

旧姓も併記したい場合は、

・旧姓が記載された住民票の写し

・旧姓が記載されたマイナンバーカード

のいずれかを持っていく必要がありますよ。

ちなみに、持っている免許証が「マイナ免許証」のみの人は、事前に必要な手続きをしていれば住所・氏名変更のワンストップサービスを受けられたり、本籍のオンライン変更ができたりします。

気になる人は調べてみてくださいね。

免許証の変更手続きについては、こちらの記事も参考にしてください。

入籍したら運転免許証の変更をしよう!免許証の変更手続き完全ガイド

銀行口座

氏名・住所・届出印の変更が必要

| 手続き先 | 近くの銀行窓口 ※銀行によっては ネットや郵送での手続きも可能 |

|---|---|

| 必要なもの | ・通帳 ・キャッシュカード ・これまで使っていた届出印 ・新しい姓の届出印 ・新しい氏名・住所がわかる本人確認書類 ※口座やサービスの種類によっては マイナンバーカードが必要なことも |

| 手数料 | なし |

銀行口座についても氏名や住所、届出印の変更手続きが必要。

金融機関によっては、「本籍の記載がない住民票の写し」や「一通の書類で新旧氏名が確認できるもの」が必要だったり、手続き方法が違ったりするので、事前に確認しておくことをおすすめします。

ネットや郵送で手続きできる場合、時間が省けるのでこちらも事前に調べておきましょう。

窓口は15時で閉まってしまうことが多いようなので、余裕を持って早めに行けると良さそうですね。

「いろんな手続きを連続でしていると、さすがに疲れた・・・」という人もいるかもしれませんね。

お疲れさまです。

もう一息ですから、ここで一休みして備えましょう。

パスポート

氏名・本籍の変更が必要

パスポートの変更には新しい戸籍謄(抄)本が必要なので、婚姻届を提出した当日に手続きをすることは基本的にできません。

ただ、渡航の日が迫っている場合は、婚姻届受理証明書を使って申請を行える場合もあるよう。

ここでは

「新しい戸籍謄(抄)本が既に手元にある」

「渡航の日が迫っている」

人向けに手続きを説明しますね。

| 手続き先 | 住民票がある都道府県の パスポートセンター、パスポート窓口 |

|---|---|

| 必要なもの | ・新しい戸籍謄(抄)本 (婚姻届受理証明書が使える場合も) ・住民票の写し(不要な場合も) ・証明写真 ・今持っているパスポート ・一般旅券発給申請書 (窓口でもらう) |

| 手数料 | ・記載事項変更申請の場合:6,000円 ・切替申請の場合 有効期限10年:16,000円 有効期限5年:11,000円 |

| 手続き先 | 住民票がある都道府県の パスポートセンター、パスポート窓口 |

|---|---|

| 必要なもの | ・新しい戸籍謄(抄)本 (婚姻届受理証明書が使える場合も) ・住民票の写し(不要な場合も) ・証明写真 ・本人確認書類 (免許証やマイナンバーカードなど) ・一般旅券発給申請書 (窓口でもらう) ・有効期限切れのパスポート (あれば) |

| 手数料 | 有効期限10年:16,000円 有効期限5年:11,000円 |

パスポートセンターやパスポート窓口は19時まで開いていることが多いようです。

手続きにはいくつか種類がありますが、既にパスポートを持っている人が入籍したときには「記載事項変更申請」か「切替申請」をするのが一般的。

そもそもパスポートを持っていない人や、手持ちのパスポートの有効期間が切れている人は「新規申請」になります。

申請してから受け取りまでの期間は窓口によっても違いますが、基本的に1週間くらいはかかるので、余裕を持って申請しましょう。

ちなみに、現在では「マイナポータル」を使ってオンラインでパスポートの氏名・本籍の変更ができるようになっています。

詳しく知りたい人はこちらを見てみてください。

「記載事項変更申請」と「切替申請」の違いについては、最後の「手続きに関するQ&A」で説明しますね。

自動車登録

氏名・住所変更が必要

| 手続き先 | 新しい住所の地域を管轄する 運輸支局、自動車検査登録事務所 |

|---|---|

| 必要なもの | 車の所有者・使用者が同一で、 本人が申請する場合 ・車検証(自動車検査証) ・住民票の写し(住所変更の場合) ・戸籍謄本(氏名変更の場合) ・車庫証明(自動車保管場所証明書) ・自動車税申告書など(車種による) ・ナンバープレート(変更する場合) ・印鑑 ・申請書(窓口でもらう) ・手数料納付書 (窓口でもらう、キャッシュレスも可能) 代理申請の場合 ・上記の書類に加え、 印鑑の代わりに委任状が必要 |

| 手数料 | 変更登録手数料 ・350円 ナンバープレート交付手数料 ・地域や車種によって異なる |

既に新しい戸籍謄(抄)本を発行することができる人は、時間に余裕があれば「自動車登録の氏名・住所変更手続き」をしてもOK。

手続きの場所は、運輸支局か自動車検査登録事務所。

こちらは窓口が16時まで開いていることが一般的なようです。

なお、他の管轄の地域からの引っ越しなど、ナンバープレートが変更になる場合にはナンバープレートの交付手数料が必要になります。

地域や車種によって料金が異なるため、事前に調べておきましょう。

以上のスケジュールは、あくまで代表的な例。

手続きの場所が離れていたり、窓口が混雑していたり、書類に不備があったりすれば、時間が遅れることはありえます。

それぞれの手続きの場所を確認して、移動にどれくらい時間がかかるか、どの順番で回るのがスムーズか考えてみましょう。

自治体や銀行によっては、土日でも一部の窓口は営業していることがあるので、その手続きは土日に回してもいいかもしれません。

続いては、平日以外でも手続きが可能なものを紹介します。もちろん、ネットでできるものは、外に出ている間の移動時間や、手続きの待ち時間に済ませてしまってもOKですよ!

平日以外でもOKな手続き4つ

クレジットカードや生命保険、携帯電話の名義や住所変更の手続きは、書類の郵送やネット、電話でできることも多いです。

必ずしも他の手続きと同じ日にやる必要はありませんが、大切な手続きではあるので、まとめてできそうならやっておくと良いですね。

各種保険

名義・住所・受取人変更が必要

| 手続き先 | 名義や受取人変更の場合 ・保険会社へ必要書類を郵送 住所変更の場合 ・ネットや電話でも可能な場合が多い |

|---|---|

| 必要なもの | 本人確認書類などの指定の書類 (ネットや電話での手続きでは 不要な場合もあり) |

| 手数料 | 無料 |

生命保険・損害保険など、各種保険の住所・氏名変更の手続きも忘れずにしましょう。

また、結婚を機に自分で保険料を支払うことになる場合は、契約者を自分自身に変更する手続きが必要です。

他にも、

・指定代理請求人

(病気やケガなどで保険金の請求ができない場合に、代理で手続きする人)

・保険金の受取人

などを結婚相手に変更する場合も、変更の手続きが必要です。

病気や事故があったときに連絡がとりやすい人は誰か、などを考えて手続きしましょう。

クレジットカード

名義・住所変更が必要

| 手続き先 | ネットや電話または必要書類を郵送 |

|---|---|

| 必要なもの | ・本人確認書類などの指定の書類 (ネットや電話での手続きでは 不要な場合もあり) |

| 手数料 | 無料 |

クレジットカードの名義および住所変更。

ここで注意が必要なのが、それに紐づく銀行口座の変更手続きもあわせて行う必要があるということです。

買い物や公共料金をクレジットカードで支払いする場合に、銀行口座と名義が違えば引き落としができません。

また住所変更をしておかないと、名義変更した新しいカードが前の住所に届いてしまいます。

変更の期限は特にありませんが、なるべく早めに済ませておきましょう。

携帯電話・スマホ

氏名・住所変更が必要

| 手続き先 | 氏名の変更 ・ショップまたは郵送で 必要書類を提出 住所の変更 ・ネットや電話でも可能な場合が多い |

|---|---|

| 必要なもの | ・本人確認書類などの指定の書類 (ネットや電話での手続きでは 不要な場合もあり) |

| 手数料 | 無料 |

携帯電話やスマートフォンについても氏名と住所の変更が必要。

住所変更を忘れていて、携帯会社からの重要な書類が届かなかったというケースもあるようです。

携帯電話の契約会社によっては、「ファミリープラン」などのお得な割引が受けられる場合があるので、ぜひそちらもあわせて検討してみましょう。

インターネット

契約変更・解約・新規契約が必要

| 手続き先 | 契約しているプロバイダ |

|---|---|

| 必要なもの | ・本人確認書類などの指定の書類 (ネットや電話での手続きでは 不要な場合もあり) |

| 手数料 | プロバイダによって異なる |

結婚によって名字や住所が変わる場合は、インターネット契約についても変更が必要です。

名字が変わる場合や、ポケットWi-Fiなどを住所が変わっても引き続き利用を続ける場合は、契約情報の変更手続きを。

結婚に伴う引っ越しで、光回線など住居に紐づいたネット回線を利用しなくなる場合は、解約の手続きをしましょう。

引っ越し先で新たにネット回線の利用を始めたい場合は、新規の契約手続きが必要です。

以上、入籍後に必要な手続きとその流れ、手続き方法をご紹介しました。

つづいて、

・会社での手続き

・引っ越しする場合の手続き

この2つの手続きについて紹介していきます。

会社での手続き

会社勤めの人が必要な手続きは、勤めている会社によって違います。

よくある手続きの例をご紹介しますね。

結婚届(身上異動届)

会社によって呼び方が違いますが、要するに「自分は結婚して、身の上に変更がありました」ということを報告する書類です。

健康保険(保険証)や年金

先ほどご説明した通り、「健康保険」に入っている人や、年金の第2号被保険者・第3号被保険者の場合は、会社が手続きをしてくれます。

健康保険については、会社から指定された書類を提出しましょう。

マイナ保険証の場合の手続きについては、会社に聞いてみてくださいね。

年金の第2号被保険者・第3号被保険者それぞれの手続き先と必要書類は、以下の通りです。

| 手続き先 | 第2号被保険者 ・勤めている会社 第3号被保険者 ・配偶者の勤務先 |

| 必要なもの | 第2号被保険者 ・会社に指定された書類 第3号被保険者 ・配偶者の会社に指定された書類 |

第2号被保険者

厚生年金に加入している民間の会社員や、共済組合に加入している公務員。厚生年金か国民年金に加入している。

第3号被保険者

年収が130万円未満で第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者。国民年金に加入している。

給与振り込み口座の名義変更

結婚して名字が変わり、銀行口座を新しい名義に変えた場合。

会社の給与振り込み口座についても変更の届け出をしないと、お給料が振り込まれなくなるかもしれないので注意しましょう(!)

名刺の更新

最近では、会社で旧姓のまま働くというスタイルも定着しつつありますが、新姓に変えるという場合もありますよね。

そのときは、名刺を新しく作り直す必要があるかも。

詳しくは勤務先に確認してみましょう。

通勤経路(手当)の変更

通勤手当をもらっている人は、引っ越しして通勤手段や区間が変わった場合、手当の変更申請が必要になることもありますね。

休暇届

新婚旅行などのために長く休みをとりたい場合、休暇届の提出が必要な会社もあります。

普通の有給休暇のほかに、慶弔休暇を使えるケースも。

長期休暇は仕事にも影響するでしょうから、予定が決まったら早めに上司と相談したいですね。

慶弔見舞金

慶弔見舞金と言って、制度として結婚のお祝い金がもらえる会社もあります。

ここでご紹介した手続きはあくまで例なので、会社によっては必要なかったり、ほかに必要な手続きがあったりすることも。

何をしなければならないのか、必要書類や提出期限とあわせて、必ず勤務している会社に確認をしてくださいね。

人事や総務の担当者に聞くか、会社の規則をチェックするなどして、漏れなく進められるようにしましょう。

また、先ほどご紹介した婚姻届受理証明書を前もって用意しておくと、急ぎの手続きで新しい住民票の写しや戸籍謄本が必要な場合も安心です。

このほか、結婚を機に退職する場合は、退職予定日の半年前くらいには上司にその意思を伝え、退職願を出しましょう。

退職して専業主婦(夫)になる場合と、別の会社に転職する場合では、保険や年金の手続きも違うので、詳しくは会社に確認するのが良さそうです。

寿退社するときの心構えについては、こちらをどうぞ。

引っ越しする場合の手続き

結婚を機に引っ越しする場合に必要な手続きについても、ざっくり見ておきましょう。

引っ越しが決まったらなるべく早くすること

引っ越し業者の手配

引っ越し業者は3月から4月が繁忙期で、料金も高くなる傾向に。

時期を考えて、いくつかの業者に見積もりを頼んで、比べて決めるのが良さそうです。

今住んでいる物件の解約

大体いつごろ引っ越しをするか決まったら、今の物件の管理会社か大家さんに連絡をしましょう。

契約書にも書いてあると思いますが、原状回復費用や敷金の返還など、退去時の費用についても確認しておきたいですね。

インターネット

インターネットは現在のプロバイダを引っ越し先でも継続利用するのか、それとも解約して乗り換えるかなど、状況によって手続きが変わります。

引っ越し先のネット設備の状況によっては、工事が必要になることも。

そういった場合は工事の予約を取らないといけなかったりするので、引っ越しの1ヶ月前には確認した方が良いですよ。

固定電話

固定電話を置きたい場合も、インターネットと同様新しく契約を結んだり、工事が必要になったりすることが考えられるので早めに準備を。

携帯電話

携帯電話も、請求書送付先の変更等の手続きを窓口やインターネットから行いましょう。

不用品・ゴミ回収

不用品やゴミの処分方法はいろいろあって、どれにするかによってスケジュールも変わってきます。

不用品回収業者や、一部の引っ越し業者なら比較的柔軟に対応してくれるかもしれませんが・・・

自治体の回収サービスの場合は早めに予約しないと希望の日時が埋まることもあるので、利用するなら計画的に。

引っ越し1~2週間前にすること

転出届

「異なる市区町村への引っ越し」をする場合は、引っ越しの約14日前から「転出」の手続きをすることができます。

「同じ市区町村内での引っ越し」の場合については後ほど説明しますね。

引っ越しの際に役所で必要な手続きはこんな感じ。

もしすでに引っ越しをしてしまった場合、引っ越しから14日以内に行う決まりになっています。

「でも、引っ越し前の住所の役所まで行って転出の手続きをするのは厳しいなあ・・・」

という場合は、郵送での手続きもできますよ。

ちなみに、マイナポータルで「転出届」を提出することも可能です。

「転入届」「転居届」の提出は、役所に直接出向く必要がありますが、マイナポータルで来庁予定の申請をすることはできますよ。

電気、水道、ガス

それぞれ利用中の会社または水道局に、電話やネットで連絡しましょう。

新居でガスを開栓するときは、基本的に立ち会いが必要なので日程を調整してくださいね。

NHK

電話やインターネットで手続きをしましょう。

郵便物の転送手続き

郵便局の窓口に「転居届」を出しておくと、届け出日から1年間、前の住所に届いた郵便物を新しい住所へ転送してもらえます。

「e転居」というサービスを使えば、ネットから転居届の申し込みもできますよ。

引っ越し後にすること

転入届(転居届)

転入届の方は、引っ越してから14日以内に新居がある場所の役所に提出するよう定められています。

また、「同じ市区町村内での引っ越し」をした人は、引っ越し後に「転居届」を提出する必要がありますよ。

通販サイト、宅配サービスの住所変更

通販サイトや宅配サービスの送付先住所も、忘れずに新居の住所へ変更しておきましょう。

挨拶回り

戸建ての場合は向かいの3軒と両隣、裏の家に、マンションの場合は両隣と上下の部屋に挨拶するのが一般的とされています。

500~1000円程度の簡単な手土産を持っていくといいですよ。

引っ越しはがきの送付

引っ越しから1カ月以内を目安に、友人や親戚、仕事でお世話になっている人などに新しい住所を知らせるはがきを出しましょう。

引っ越しの後に入籍をする場合は?

では、入籍と引っ越しの順序が逆の場合はどうなるのでしょうか?

結論からいうと、やること自体は変わりませんが順序が変わってきます。

住所変更の手続きをした後に、名義変更の手続きをする形になります。

ちなみに、効率を重視するなら、入籍と転入届(転居届)の手続きを同時に済ませるという方法も。

この方法なら、なかなか平日に時間を作れないという人にもぴったりですね。

手続きに関するQ&A

手続きに期限ってあるの?

マイナンバーカードや国民健康保険など、一部の手続きには期限が定められているので注意しましょう。

| マイナンバーカード 国民健康保険 国民年金 | 氏名や住所の変更があって から14日以内 |

| 自動車登録 | 氏名や住所の変更があって から15日以内 |

手続きをしないとどうなるの?

特に手続き期限がないものでも、そのままにしておいたら大変なことになってしまう場合があります。

一例を紹介しますね。

印鑑登録

実印は、マイホームや自動車を購入したり、ローンを組んだり、賃貸契約を結んだりといった、重要な場面で必要なもの。

普段の生活で使うことはほとんどないと思いますが、手続きをしていないといざという時に困ってしまうかもしれません。

運転免許証

変更しないままだと、身分証として使えなくなったり、免許更新のはがきが新しい住所に届かなくなったりするだけでなく、罰金が科せられる可能性も・・・

決められた手続き期限はありませんが、早めに手続きしておきましょう。

銀行口座

ATMで引き出せる額には限度があるため、現金で大きな買い物をする場合などは、窓口での出金が必要になります。

このとき、名義と登録住所が本人確認書類と一致していなければ、お金を引き出せないという事態にも。

また登録住所を変更しないでいると、銀行からの案内は前の住所に届いてしまいます。

重要な案内を見逃したり、個人情報の漏洩につながったりするため、住所変更の手続きは必ずしておきましょう。

旧姓を併記できる書類はどんなのがある?

住民票、マイナンバーカード、運転免許証、印鑑登録証明書については、旧姓併記の手続きをすることができます。

絶対に必要なわけではありませんが、1つでも旧姓併記の書類を持っていれば、旧姓での身分証明がしやすくなるでしょう。

手続きの内容によっては、スムーズになる場面も出てくるかもしれません。

本人以外でもOKな手続きはある?

家族などに代理で手続きしてもらうことが可能なものはこちらです。

・マイナンバーカード

・国民健康保険

・国民年金

・印鑑登録

・運転免許証

・パスポート

・自動車登録

このほか、一部の銀行では代理人による手続きが可能なところもあるようです。

手続きによっては、委任状や代理人の身分証明書などが必要だったり、代理人になれる人の条件が定められていたりするので必要書類や条件については事前に確認しておきましょう。

パスポートの「記載事項変更申請」と「切替申請」の違いって?

「記載事項変更申請」の場合は、今持っているパスポートの残存有効期間がそのまま引き継がれます。

一方「切替申請」の場合は、有効期間が5年または10年に更新されたパスポートをもらえます。

「切替申請」は「記載事項変更申請」に比べて手数料が高いです。

そのため、手持ちのパスポートの有効期間に余裕がある人は「記載事項変更申請」を、残り期間が短い人は「切替申請」を選ぶのが良いかもしれません。

まとめ

入籍後に必要な手続きをまるっとご紹介しました。

手続きの必要書類やスケジュールはあくまで代表的な例です。

自治体や銀行、会社によって状況は違うので、必ずそれぞれのホームページなどで手続きの内容や必要書類はチェックしてくださいね。

いつ、どこで、なにが必要なのか、ご紹介した情報を参考に、自分用のリストやスケジュールを作ると、手続きもスムーズに進むはずですよ。

「入籍・結婚準備」の他の記事

「入籍・結婚準備」

の次に知っておきたいこと

- 結婚に関する疑問を解決したい方へお役立ち記事2100本!「結婚ラジオ」

- 結婚のあれこれ、スキマ時間に楽しく読みたい方へイメージ膨らむ♪「結婚準備の基礎知識」

- 結婚式場を決めたい、お得に結婚式を挙げたい方へ全国約2000式場をご紹介「結婚式場を探す」

クリップ記事

クリップ記事