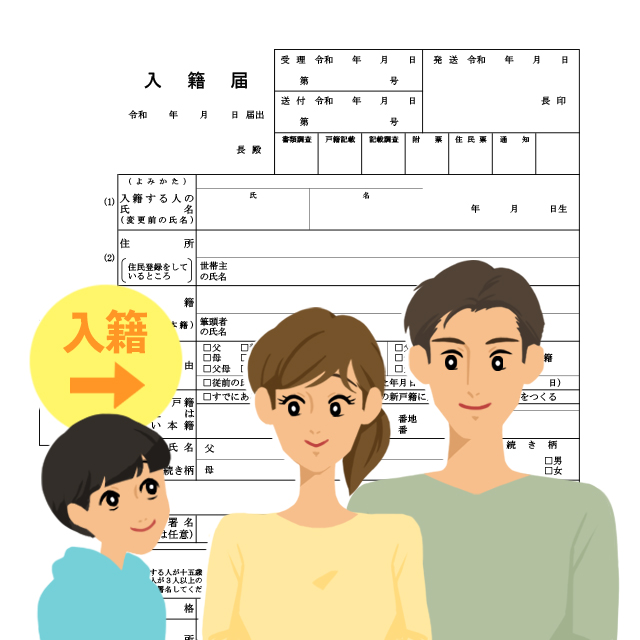

子連れ再婚で子供の「入籍届」を提出!手続きの流れ、書き方は?

子連れ再婚で、再婚相手(男性・女性)とあなたの戸籍に子供を入れるための「入籍届」。

「婚姻届」とは別物なので、婚姻届の提出について知りたい人は下記の記事を読んでみてくださいね。

2024最新【婚姻届のすべて】記入例つき!必要書類・もらい方・提出先…手続きマニュアル

この記事では、「入籍届」の手続きの流れや書き方をご紹介します。

手続きの流れについて

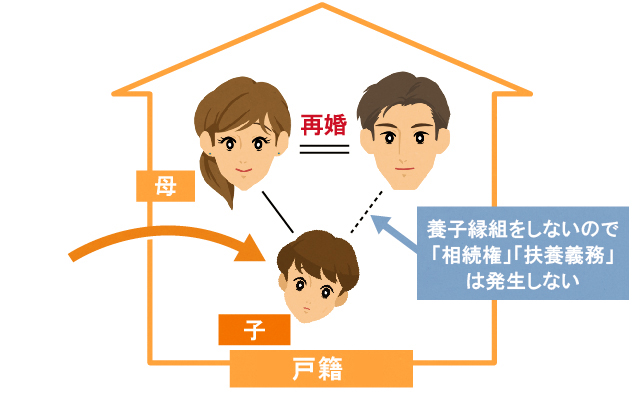

まず前提として、入籍届を出す必要があるのは

「子供を再婚相手の養子にはしないが、再婚相手を筆頭者とする戸籍に入れたい場合」

です。

「筆頭者」とは、戸籍の初めに名前が載っている人のこと。戸籍に入っている人はこの筆頭者の名字を名乗ることになります。

「そもそも養子にする、しないで何が違うの?」

「自分が入籍届を出さないといけないのかどうか、よく分からない」

という人は、先にこちらの記事を読んでみてくださいね。

さて、子連れ再婚で入籍届を出す場合の手続きですが・・・

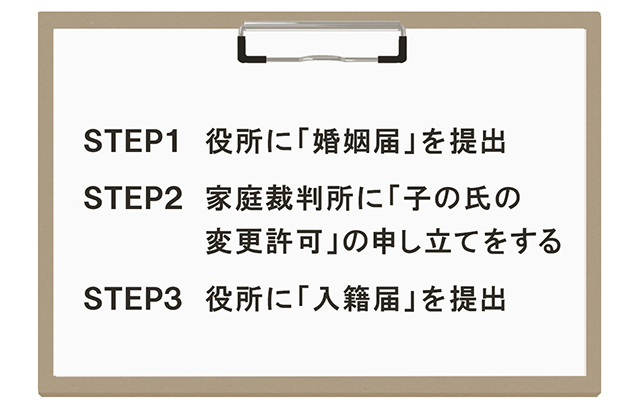

手続き全体の流れはこんな感じになります。

STEP2の「子の氏の変更許可」は、入籍後の子供の名字を、再婚相手の名字へと変更するための手続きです。

次の章でもう少し詳しく見てみましょう。

「子の氏の変更許可」について

この手続きの申し立て先は、「子供の住所地の家庭裁判所」です。

「申立書」という書類を書いて提出し、裁判所の許可が下りれば「審判書謄本(しんぱんしょとうほん)」をもらえます。

「審判書謄本」とは、分かりやすく言うと「裁判所できちんと許可が下りましたよ」ということを証明してくれる「審判書の写し」です。

これを証明書として「入籍届」とあわせて役所へ提出することで、役所では「子供の名字の変更OK!」という判断をしてくれます。

「子の氏の変更許可」については、添付書類や書き方が下記のページで紹介されているので、確認してみてください。

入籍届の提出先や必要な持ち物は?

「子の氏の変更許可」が済んだら、次は本題の入籍届について。

提出先はどこ?

「入籍する子供の本籍地」または「届出人の住所地」にある、

「市区町村役所の戸籍を扱う部署」です。

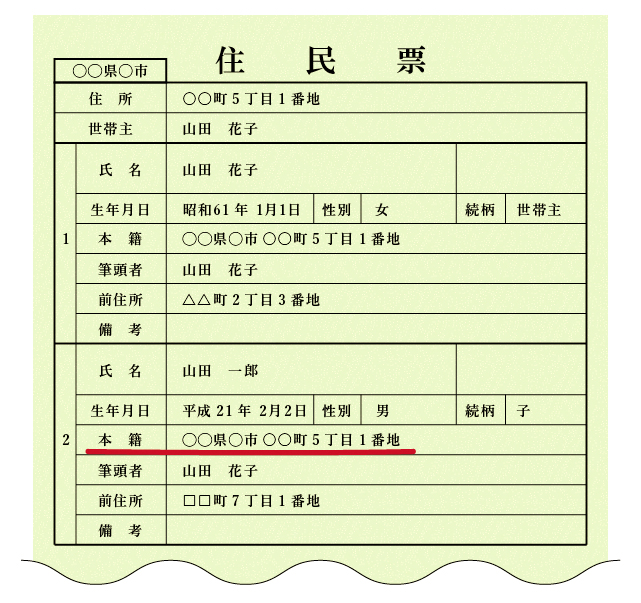

「本籍地」というのはその人の「戸籍の原本が置いてある場所」のこと。

分からなければ家族に聞くか、住民票の「本籍」欄を確認してください。

「届出人」は子供が15歳以上なら子供本人、15歳未満なら「法定代理人」になります。

一般的に未成年者の「法定代理人」は「親権者」なので、あなたが子供の「親権者」であるなら、書類の届出人もあなたです。

受付時間

提出できる時間帯は役所によって違います。

中には夜間や休日でも空いている「時間外受付」を設けている役所もあるので、気になる人は事前に問い合わせてみましょう。

必要な持ち物

どの役所でも基本的に必要なのが次の持ち物。

・入籍届

・「子の氏の変更許可」の審判書謄本

ちなみに、2024年3月から本籍地以外の役所に届出をする場合でも、戸籍謄本の添付は不要になりました。

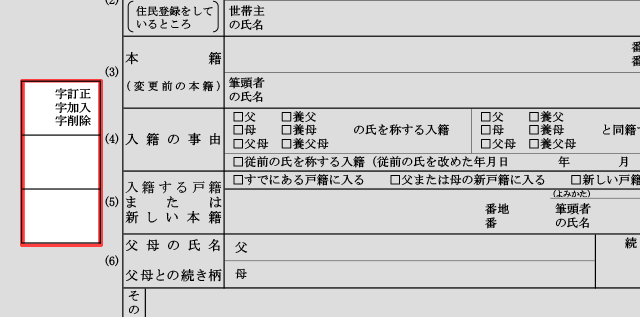

入籍届の書き方Part1

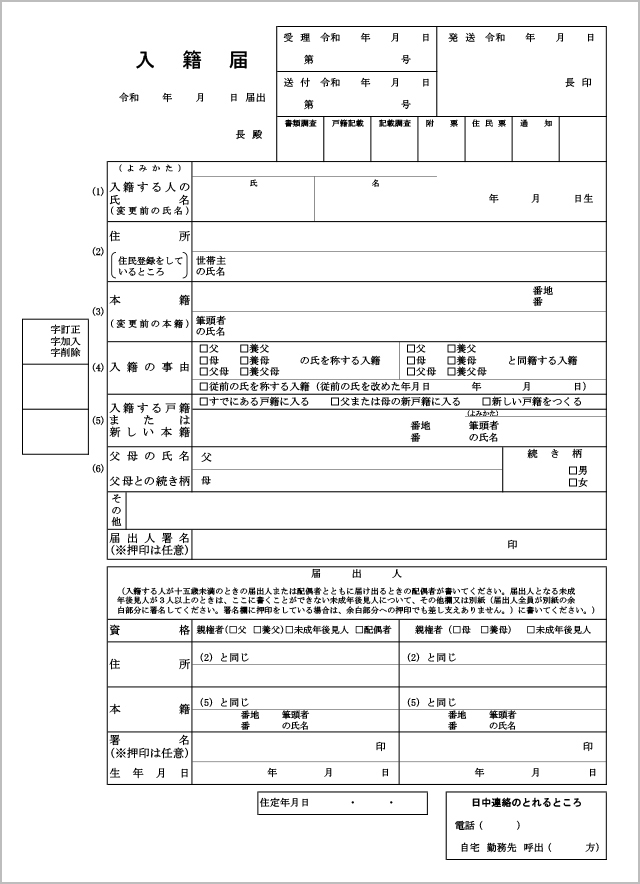

必要な持ち物などの準備ができたら、いよいよ入籍届の記入をスタート!

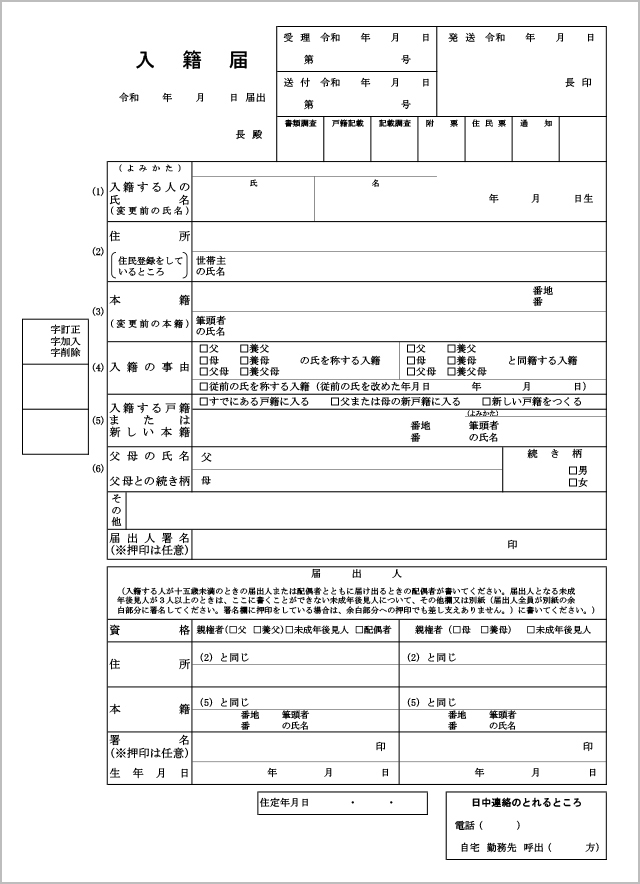

用紙の全体図はこんな感じです。

(札幌市の「入籍届」用紙 ※2024年1月現在)

上から順に、4パートに分けて書き方を見ていきましょう。

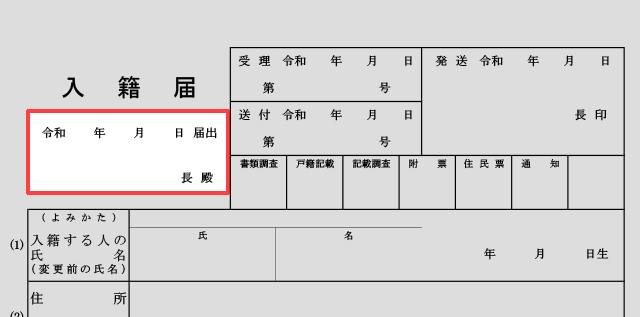

届出日、届出先

まずは届出日として「書類を提出する日」を記入。

その下の「 長殿」は「○○市○○区 長殿」のように、入籍届を提出する市区町村の名前を書きます。

提出先は地域によって、市役所だったり区役所だったり様々なので確認を。

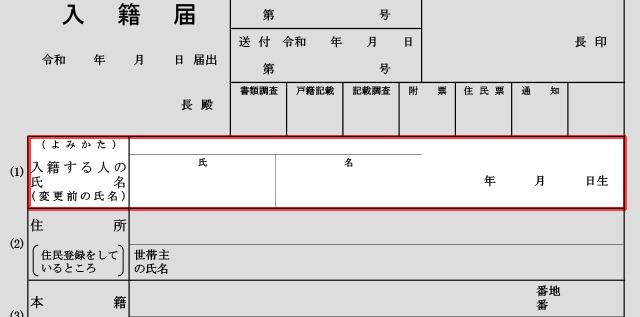

入籍する人の氏名

入籍する子供本人の氏名と生年月日を記入します。

氏名は現在の(入籍する前の)ものを、戸籍に載っている字体で書きましょう。

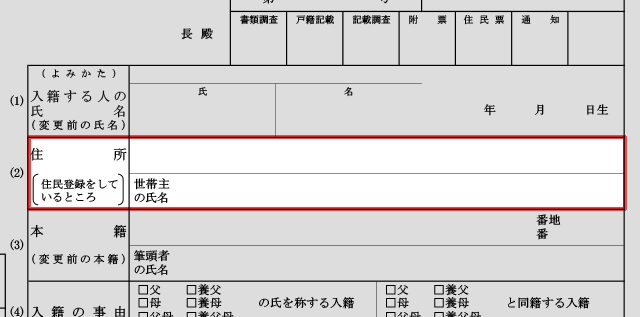

住所

「住所」と「世帯主の氏名」を書きます。

「世帯主って誰だっけ?」という人は住民票を確認してくださいね。

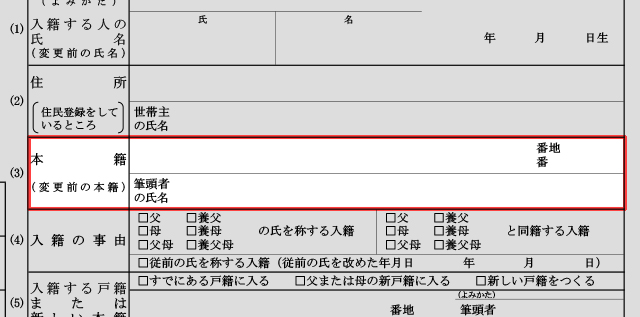

本籍

住民票に載っている「本籍」を記入。

「筆頭者の氏名」には、「筆頭者」つまり「戸籍の一番上に名前が載っている人」の氏名を書きましょう。

ここまででPart1が終了!

続けてPart2に入ります。

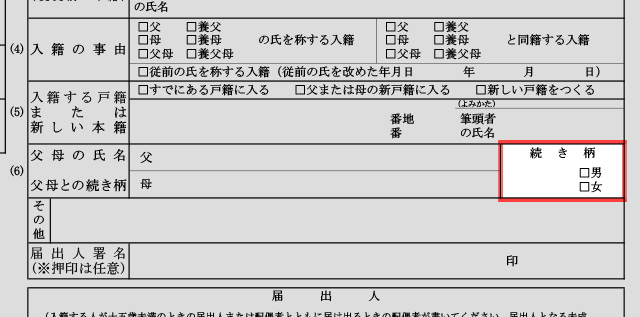

入籍届の書き方Part2

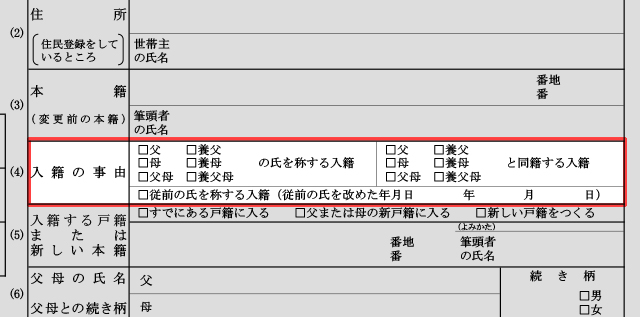

入籍の事由

子どもの実親が父親であれば「□父の氏を称する入籍」に、

母親であれば「□母の氏を称する入籍」にチェック(レ)を入れます。

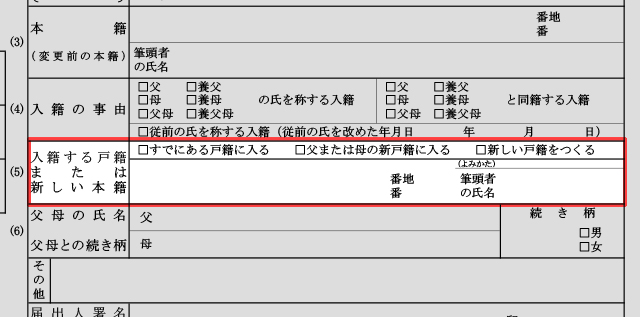

入籍する戸籍または新しい本籍

該当の□にチェックを入れます。

チェックを入れる場所は状況によって違うので、役所に確認してみてください。

下の欄には、再婚後に入る戸籍、つまり再婚相手の戸籍の「本籍」と「筆頭者の氏名」を書きます。

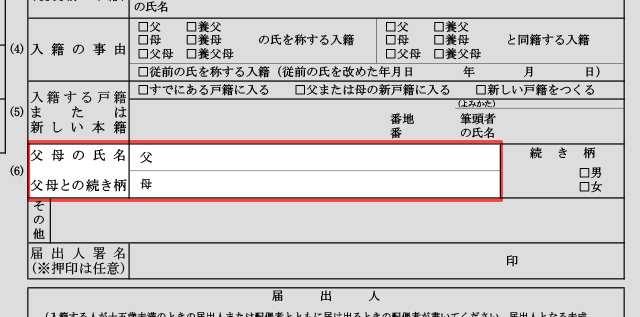

父母の氏名、父母との続き柄

父母の氏名

子供の実の父母の氏名を書きます。

離婚した相手については「離婚後の氏」を書くので要注意。

続き柄

子供があなたから見て長男か、長女か、といったことを書きます。

次男、次女については「二男(女)」または「弐男(女)」と書く決まりなので、気を付けましょう。

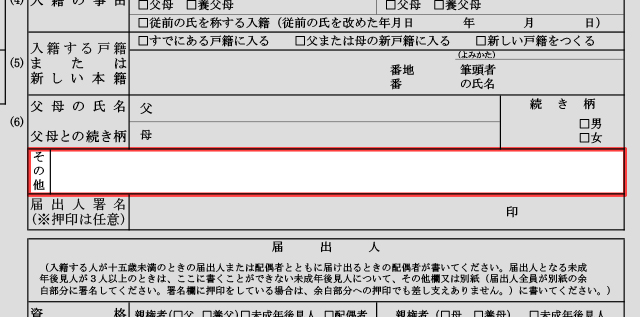

その他

この欄は場合によって記入が必要だったり、不要だったりします。

また、書き方が提出先によって違うこともあるので、必ず役所に確認しましょう。

届出人署名(押印は任意)

子供が15歳未満の場合は空欄にします。

子供が15歳以上の場合は、届出人が子供本人なので記入が必須。必ず子供本人に署名をしてもらいましょう。

ちなみに印鑑は、法律上2021年9月1日から、押しても押さなくてもOKになりました。

以上、Part2でした。

次のPart3は用紙の下の「届出人」欄についてです。

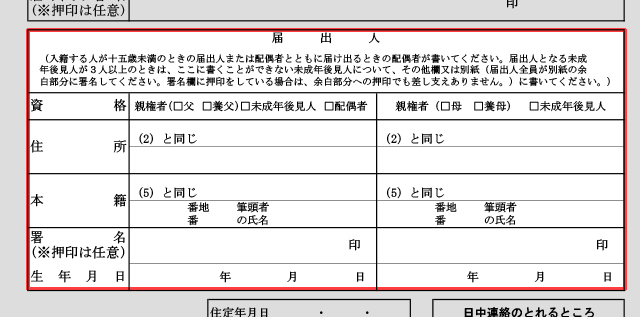

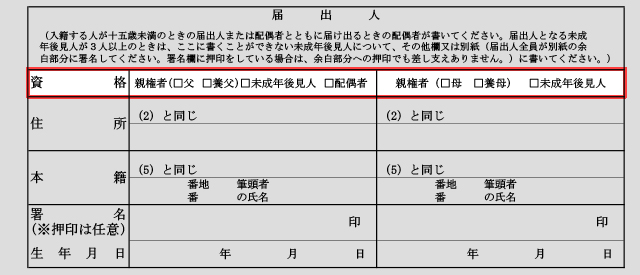

入籍届の書き方Part3

この欄に記入する必要があるのは、「子供が15歳未満」または「子供に配偶者がいて、配偶者とともに届け出る」場合。

子連れ再婚で多いのは「子供が15歳未満」のケースだと思うので、そのケースについて説明しますね。

子供が15歳未満の場合、届出人欄に記入する人は子供の「法定代理人」(一般的には親権者)。

ここでは、あなたが子供の「親権者」である場合の書き方を見ていきましょう。

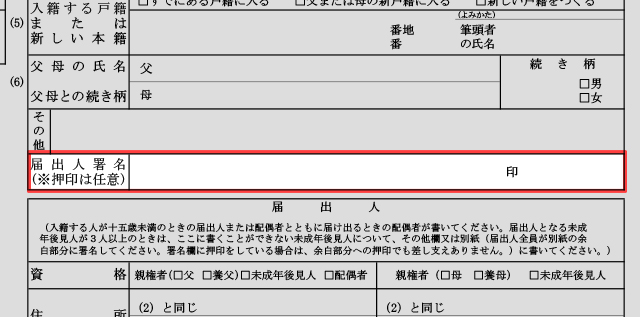

資格

あなたが父親であれば、左側の「□父」に、

母親であれば、右側の「□母」にチェックを入れます。

以降の欄も、父親は左に、母親は右に記入していくことになります。

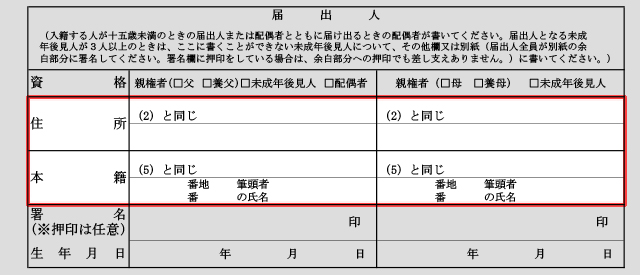

住所、本籍

住民票に載っている「住所」と「本籍」、「本籍の筆頭者の氏名」を書きます。

・住所の欄に「(2)と同じ」、本籍の欄に「(5)と同じ」などと書かれている

・届出人の住所と本籍がPart1、Part2で出てきた「住所」「入籍する戸籍または新しい本籍」と同じ

などの場合は、この欄は記入しなくて良いこともあるようです。

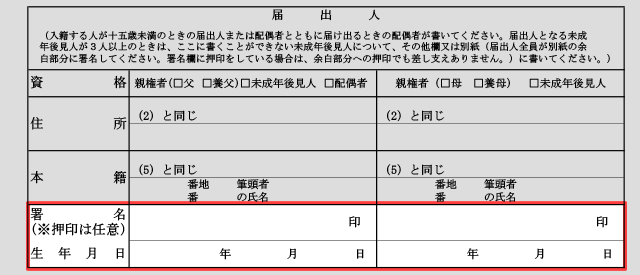

署名(押印は任意)、生年月日

戸籍に載っているあなたの氏名と生年月日を書きます。

こちらについても、印鑑は押しても押さなくてもどちらでもOKですよ。

これで「届出人」欄の記入は終わりです。

最後に、欄外にある「連絡先」欄と「捨印」について。

もうひと踏ん張り、がんばりましょう!

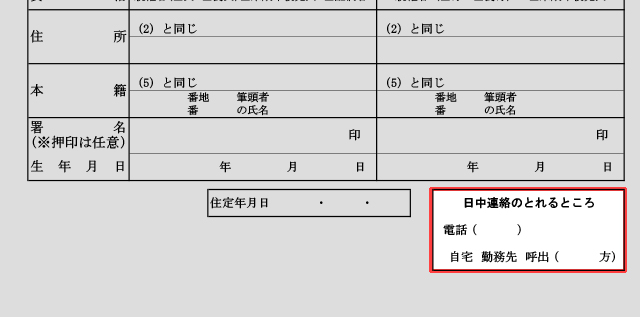

入籍届の書き方Part4

連絡先

自宅・勤務先・携帯電話などの、日中に出られる電話番号を書きます。

「捨印」を押しておくと安心

入籍届の様式によっては、欄外に四角い枠が用意されていることがあります。

ここは、「捨印(すていん)」を押すのに使う欄です。

「捨印」を押しておけば、提出した書類に細かな記入ミスがあっても、役所の方で修正してもらえます。

用紙に欄が存在しない場合は、欄外に印鑑を押して、その下に「※捨印」と書いておけば対応してもらえるはず。

きちんと記入できているか不安な人は、念のため押しておくと安心ですよ。

これで入籍届の記入は完了。

お疲れさまでした!

書くときの注意点

最後に少しだけ注意点を。

・生年月日は西暦ではなく「令和」など年号で記入します。

・書き間違えたら修正液(テープ)は使わず、二重線で消して欄外にフルネームで署名するか、訂正印を押しましょう。

・印鑑を使う場合はシャチハタなどのゴム印は使わず、「朱肉を使って押せるもの」を使いましょう。

他にも細かな疑問点が出てきたら、役所の窓口で書きながら質問をするのが手っ取り早いかもしれません。

まとめ

以上、入籍届についてお届けしました。

子連れ再婚での手続きの流れは、

1 役所に婚姻届を提出

2 家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てをする

3 役所に入籍届を提出

ということでしたね。

入籍届の提出に必要な添付書類については、必ず役所に確認を。

書いているときにも分からないことが出てきたら、役所に問い合わせをしながら進めるのが確実です。

がんばってくださいね!

「入籍・結婚準備」の他の記事

「入籍・結婚準備」

の次に知っておきたいこと

- 結婚に関する疑問を解決したい方へお役立ち記事2100本!「結婚ラジオ」

- 結婚のあれこれ、スキマ時間に楽しく読みたい方へイメージ膨らむ♪「結婚準備の基礎知識」

- 結婚式場を決めたい、お得に結婚式を挙げたい方へ全国約2000式場をご紹介「結婚式場を探す」

クリップ記事

クリップ記事