引き出物に入れる「縁起物」ってなに?絶対に必要なものなの?

結婚式に来てくれたゲストに渡す「引き出物」。

そんな引き出物の中には、「縁起物」と呼ばれるものが入っていることがあるって知っていましたか?

今回は、そもそも「縁起物」とは何か、引き出物に入れる理由や必要性についてもお話します。

「縁起物」ってなに?

結婚式の日に、ゲストに手土産として持ち帰ってもらう「引き出物」。

そんな引き出物の中身は、メインの「引き出物(記念品)」、「引き菓子」、そして3品目に「縁起物」を入れることが多いんです。

では「縁起物」って一体どういうものなのでしょうか?

「縁起物」とはその名のとおり、「縁起がいい」とされる物のこと。

例えば昆布(「よろこんぶ(喜ぶ)」)、冬に負けない梅の花の強さに「長寿」の意味を込めて梅干し・・・など、縁起がいい意味が込められた品物です。

では、結婚式の引き出物にはどうして「縁起物」を入れるのでしょうか?

その理由を見ていきましょう。

引き出物に「縁起物」を入れる理由

2品は縁起が悪いから?

結婚式という祝い事に関しては、例えばご祝儀も「割り切れる金額は入れない」など、「割れる」「別れる」を連想させる偶数を避ける傾向が。

引き出物も、「メインの引き出物」と「引き菓子」だと2品になってしまうので、「縁起物」を入れて3品にするという考え方が浸透しました。

引き出物は奇数にするのが正式なマナー、というわけではありませんが、多くの人が引き出物に「縁起物」を加えているようですね。

願いが込められている

先ほどご説明したように、「縁起物」とは縁起のいい意味が込められた品々。

結婚式に来てくれた大切なゲストたちに、「良いことがありますように」という願いを込めて、「縁起物」を贈ります。

縁起を大切にする、日本人らしい心遣いですね。

ここでは、定番の縁起物とその意味を2つご紹介します。

うどん

うどんは長くて太いことから、古くより「長寿」を願う縁起の良い食べ物でした。

結婚式では、「いつまでも夫婦仲良くいられますように」という願いを込めて贈られます。

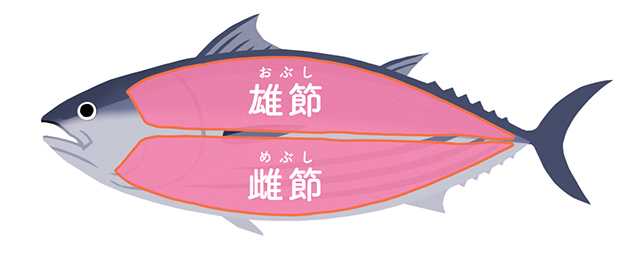

鰹節

鰹の身を真ん中で切って作る鰹節。

背側を「雄節(おぶし)」、腹側を「雌節(めぶし)」といい、この2つがぴったりと合わさるさまから、「夫婦円満」を象徴するんだとか。

結婚式の引き出物にぴったりの意味があるん

ですね。

「縁起物」に込められた意味について詳しく知りたい人は、こちらの記事も読んでみてくださいね。

鰹節に昆布…定番の縁起物10選!それぞれの意味やおしゃれな縁起物もご紹介

地域のしきたりがある

引き出物の内容や品数には、地域ごとに特徴があります。

地域によっては、必ずこの縁起物を入れる、と決まった品物があることも。

例えば、富山県では鯛の形をした「細工かまぼこ」が縁起物の定番。

中には1㎏を超えるサイズのものもあり、これを切り分けて近所におすそ分けする習慣があるそう。

こうした地域では、定番の縁起物は外せない1品となるようです。

品数を増やしたい

メインの引き出物や引き菓子はゲスト全員同じものを用意したけど、例えば目上の人やお世話になった人には少し、引き出物を豪華にしたい・・・。

そんな時に、品数で差をつけるために「縁起物」を加えるという場合も。

「縁起物」はほとんどの場合、そこまで高額なものではありません。

抑えた予算で品数に差をつけられるので、気軽に取り入れやすいかもしれませんね。

引き出物の具体的な贈り分け方法については、こちらの記事も参考にしてみてください。

【実例集】引き出物の贈り分け、具体的にどうする?先輩カップルの事例を大公開!

「縁起物」は色々な理由で引き出物に入れられているんですね。

でも「縁起物」は、必ず入れないといけないんでしょうか?

引き出物に入れる「縁起物」の考え方を見ていきましょう。

「縁起物」は必ず必要?

基本的に引き出物の3品目となることの多い「縁起物」。

先ほども少しお伝えしましたが、実は必ず入れないといけないものではないんです。

偶数は縁起が悪いから3品目に縁起物を・・・という考えが広く浸透し、一般常識のようになりつつありますが、特に正式なマナーとして決まっているわけではありません。

地域によっては、引き出物の品数は3品どころか5品、7品用意するところも。

逆に大都市圏では最近、縁起物をなくして2品にする、という人も増えています。

縁起物を入れるかどうかは、以下の3つのポイントを参考に、ゲストとの関係性や地域のしきたりによって決めるとよいでしょう。

1 ゲストにどう喜んでもらいたか?

縁起物を入れるよりも、オシャレなプチギフトを用意して引き出物とは別に渡したり、メインの引き出物や引き菓子のグレードを上げたり・・・

ゲストに喜んでもらいたい!という気持ちに変わりはなく、縁起物にこだわらなくても、二人らしい形で引き出物を用意するのもアリ。

ゲスト目線で、お礼や感謝が伝わる品物を選べるとよいですね。

2 ゲストに合わせて考えて

年配の人や目上の人の中には、「引き出物は縁起物を入れて3品」が常識だと思っている人も。

2品しかないと、「あれ?ちょっと節約したかな?」なんて思われる可能性もゼロではありません。

気になる場合は、相手によって引き出物の内容を分けるという方法も。

友人たちには2品、親族や上司、目上の人には縁起物を入れて3品、というように、内容を変えるわけですね。

3 地域特有のしきたり品は要チェック

地域によって決まった縁起物を必ず入れる風習がある場合は、縁起物を外さないことがマナー。

自分の出身地だけでなく、結婚相手の出身地も考えて、地域の風習がないか確認しておきましょう。

迷ったときは、親や年配の親族に相談して決めるのが、一番無難ですよ。

引き出物の由来やマナーについては、こちらの記事も参考にどうぞ。

「引き出物」はもともと馬だった!?結婚式の引き出物の由来や歴史を深堀り!

【引き出物の選び方マナー】避けたほうがいい品物は?押さえておきたいポイント6つ

最後に、縁起物の実例を紹介します。

【実例】みんなはどんな縁起物を用意した?

ハート形の紅白うどん

結婚式らしいハート形のうどん。紅白の色合いがおめでたい雰囲気です。

見た目もキュートで、ハレの日にぴったりですね。

@sarasaratto

@sarasaratto

トッピングにまでこだわったものも。

ハート形の油揚げに、「幸福」の文字にカットされた昆布に・・・もらった人も驚いてくれそうです。

鯛モチーフの食べ物

@umashika_cats

@umashika_cats

鯛の形のクッキーを、縁起物として入れたという人も。

クッキーの色やパッケージが紅白カラーになっていて、お祝いの席にうってつけです。

幅広い世代に喜んでもらえそうですね。

まとめ

引き出物に入れる「縁起物」とは、縁起のいい意味を持つ品のことなんですね。

ゲストに「良いことがありますように」と思いを込めて贈ります。

結婚式に偶数は縁起が悪いから3品にする、という考えも広まっていますが、正式なマナーというわけではありません。

臨機応変に、相手によって内容を変えるのもいいですね。

地域によって決まった縁起物があることもあり、そこは確認が必要。

どうすればいいか迷ったときは、親や年配の親族に相談して決めると安心ですよ。

「引き出物・プチギフト・内祝い」の他の記事

「引き出物・プチギフト・内祝い」

の次に知っておきたいこと

- 結婚に関する疑問を解決したい方へお役立ち記事2100本!「結婚ラジオ」

- 結婚のあれこれ、スキマ時間に楽しく読みたい方へイメージ膨らむ♪「結婚準備の基礎知識」

- 結婚式場を決めたい、お得に結婚式を挙げたい方へ全国約2000式場をご紹介「結婚式場を探す」

クリップ記事

クリップ記事