結婚式費用は誰が払うの?両家で折半?先輩カップルの分担方法を紹介

音声で聴く!

結婚式を控えた人の中には、

「結婚式の費用は誰がどのくらい払うの?」

「負担の割合はどうやって決めたらいい?」

そんな疑問を抱えた人も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、結婚式費用の分担方法について詳しく解説していきます。

先輩カップルが選んだ分担方法や分担を決めたタイミングもアンケート結果を交えてご紹介!

お金のことで揉めないために、しっかり確認しておきましょう。

結婚式費用は誰が払うの?

結婚式の費用は、両家で分担して支払うことが多いようです。

親から金銭的な援助をしてもらう場合も多く、中には親に全額負担してもらったという人もちらほら。

親にも費用を負担してもらいたい場合は、両家の顔合わせをした時など、早い段階で相談しておくといいですよ。

一方、

「親の力を借りずに自立したい」

「両家の援助額に差があると揉めるかもしれない」

といった理由から「結婚式の費用はすべてふたりで出す」と考えているカップルもいるようです。

費用を誰が負担するかに決まりはないので、両家の親とふたりでよく話し合って決めておきましょう。

親からの援助については、こちらの記事で詳しくご紹介しています。

親からの結婚祝い・ご祝儀の相場や平均金額は?みんなもらってるの?

分担の割合はどうする?

結婚式費用の支払いは、両家で分担することが多いとご紹介しました。

では、どういった割合で分担することが多いのでしょうか?

よくある方法は、

・折半する(半分ずつ負担する)

・割合に差をつける

・全額負担する

の3つ。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

折半する(半分ずつ負担する)

一番シンプルなのが、折半する(半分ずつ負担する)方法。

かかった費用を単純に2で割って、両家で同額を負担します。

総額を2で割るだけなので計算しやすいのと、公平な印象になるのがメリット。

ただ、新郎側と新婦側でゲストの人数差が大きいとご祝儀の額にも差が出るため、不満が出るかも。

また料理やドレスをグレードアップするなど、いずれかの希望で費用が高くなっている場合は公平感が薄れることもありそうです。

割合に差をつける

折半する以外には、負担する割合に差をつける方法もあります。

よくあるのは、

・ゲストの人数比で差をつける

・こだわりの強さで差をつける

・地域の慣習や家の考えに合わせて差をつける

・収入や貯蓄額の違いで差をつける

といった方法。

こちらもそれぞれ見ていきましょう。

ゲストの人数比で差をつける

新郎側と新婦側でゲストの人数差が大きいときは、ゲストの人数割で分担することもあります。

例えば

・新郎側ゲストが50人

・新婦側ゲストが100人

であれば、それぞれの負担は1:2の割合にする、という方法です。

例のように、ゲストの数は明らかに新婦側のほうが多いのに、すべての費用が折半だと、新郎側はモヤモヤしてしまうかもしれません。

そのため人数比で割って、不公平感をなくすという考え方です。

またご祝儀を費用の支払いにあてる場合、新郎側と新婦側でゲストの人数が違うと、もらえるご祝儀の額にも差がでます。

そうするとそれぞれの自己負担額が変わるため、公平になるよう分担割合に傾斜をつけるんですね。

こだわりの強さで差をつける

次は、結婚式でこだわったポイントの多い方が、より多く支払うという方法。

特にドレスやブーケ、エステなど、新婦の方がこだわりたいポイントは多くなりがち。

「結婚式は自分のこだわりを貫き通したいので、費用は私の方が多めに払います」

といったように、理想の結婚式を叶えるために新婦が負担を多くして、新郎側に納得してもらったというケースもあるようです。

地域の慣習や家の考えに合わせて差をつける

お互いの出身地が違う場合は、結婚式の費用についての考え方が違うことも。

ちなみに親世代の中には、「片方が多く負担するのは当たり前」と考える人もいるようです。

両家の親に、費用分担についての考えをあらかじめ聞いておくといいかもしれませんね。

収入や貯蓄額の違いで差をつける

働き始めてからの期間や一人暮らしかどうかなどで、収入や貯蓄に差がある場合もありますよね。

そういった場合は、収入や貯蓄が多い側が費用を多く負担することもあるようです。

全額負担する

差をつける場合に近いですが、地域や家によっては片方が全額負担する場合もあるよう。

この場合、

新郎・・・式にかかる費用を負担

新婦・・・新生活の準備費用を負担

のように「結婚式費用と結婚式以外でかかる費用で分担する」というケースもありますよ。

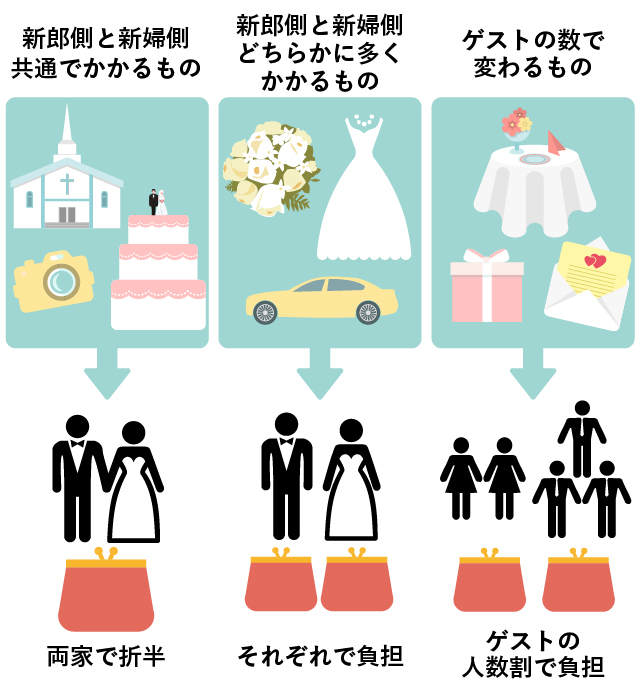

支払い項目ごとに負担割合を決めてもOK

ここまでは、結婚式費用全体の分担についてお話してきました。

ただ「結婚式費用」とひとくちに言っても、

・新郎側と新婦側に共通でかかる費用

・新郎側と新婦側どちらかに多くかかる費用

・ゲストの数によって変わる費用

のように、項目によってタイプが分かれます。

より公平に費用を分担したいときは、「項目ごとに分担方法を選ぶ」という手もあります。

.jpg)

そこで次は、それぞれのタイプに合った分担方法を紹介していきますね。

新郎側と新婦側に共通でかかる費用

・会場費用

・映像・音響機器の使用料

・司会者料

・演出代

・新郎新婦共通のゲストへのお礼・お車代

・写真・ビデオ・アルバム

といった項目は「新郎側と新婦側に共通でかかる費用」です。

この場合は「共通の費用なので半分ずつ負担」と考えて折半にすると、納得感がありますね。

新郎側と新婦側どちらかに多くかかる費用

・衣裳

・ブーケ

・ヘアメイク

・ブライダルネイルやブライダルエステ

・新郎側・新婦側それぞれの遠方からのゲストの交通費・宿泊代

といった「新郎側と新婦側どちらかに多くかかる費用」の場合は、それぞれで全額負担すると◎。

衣裳やメイク代は新婦側の方が高くなりがちですが、それを折半にしてしまうと、新郎側は納得がいかないかもしれません。

またそれぞれ自分で費用を負担するなら、女性も気兼ねなく着たいドレスを選べそうです。

ゲストの数によって変わる費用

・会場装花

・招待状・席札

・引出物

・料理・飲物

といった「ゲストの数によって変わる費用」は、ゲストの人数比で分担するといいですよ。

ここに「会場装花」が入っているのは、ゲストの数によってテーブルの数も違うから。

テーブルが増えるとテーブル装花代も上がりますよね。

細かく分けるなら、「ゲストテーブルの装花は人数割」「新郎新婦のメイン卓の装花は折半」としてもいいかもしれません。

また遠方ゲストの交通費・宿泊費は、先ほどお伝えした通りそれぞれが負担するのが一般的ですが・・・

「新郎の地元で結婚式をするので、新婦側のゲストだけ交通費が多くかかる」

といった場合は、単純にそれぞれで負担とすると不公平になるかもしれないので、両家で負担割合について話し合った方がベターと言えそうです。

以上をまとめると、こんな感じになります。

新郎新婦も親もこれから家族・親族になるので、後々揉めることのないようしっかり話し合っておきたいですね。

結婚式費用の分担で揉めやすいポイントについてはこちらの記事にまとめています。

先輩カップルはどうやって分担した?

・費用を誰が負担するか

・分担方法はどうするか

について詳しく見てきましたが、実際に先輩カップルはどうしたのか気になりますよね。

そこで、続いては実際に結婚式を挙げた先輩カップルのデータを紹介していきます!

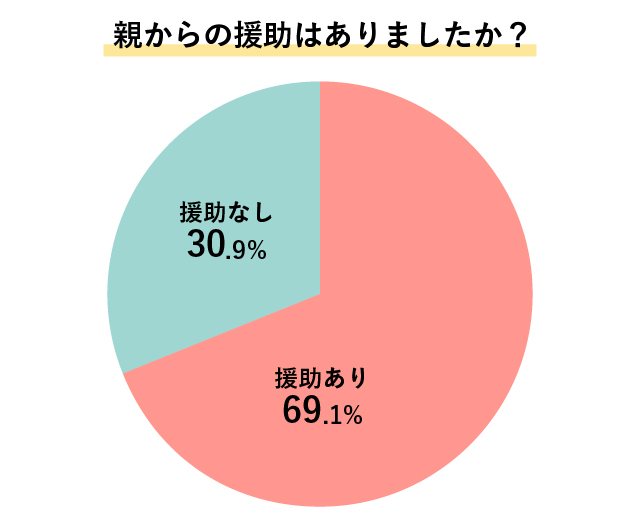

まずは、親から援助があったかどうかについてのアンケート結果を見てみましょう。

「結婚スタイルマガジントレンド調査2018」より。以下同様に引用

「結婚スタイルマガジントレンド調査2018」より。以下同様に引用

実に7割近くのカップルが、親からの援助を受けているようです。

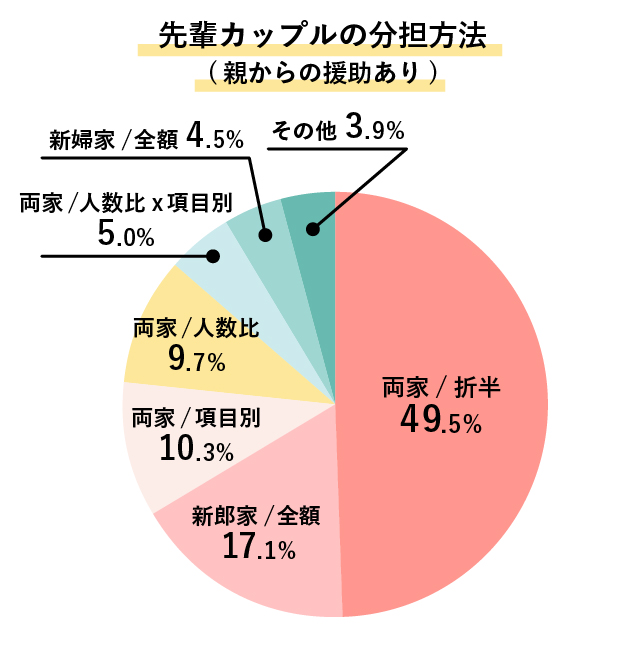

分担方法については次のように分類し、先輩カップルのデータを集計しました。

| 折半 | 総額を半分ずつ負担する |

| 全額 | 一方が全額を負担する |

| 人数比 | 費用総額を呼ぶゲストの人数比で分担する |

| 項目別 | 支払い項目ごとに負担割合を決める |

| 人数比×項目別 | 支払い項目ごとに「人数比」もしくは 「項目別」のどちらかを選ぶ |

では援助あり・援助なしそれぞれの場合に分けて分担方法を見てみましょう。

親からの援助ありの場合は、約半数が両家での折半を選んでいるようです。

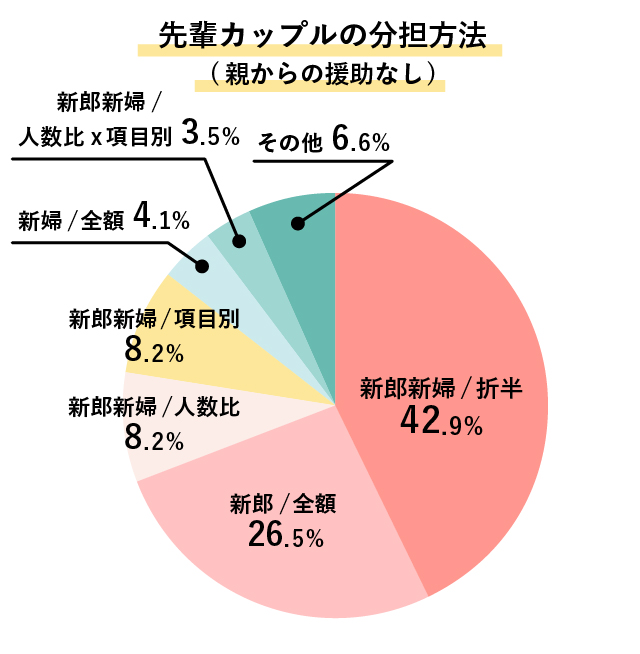

親からの援助なしの場合でも、新郎新婦で折半する場合が42.9%と最も多くなりました。

やはり「折半」を選ぶのは一般的といえそうですね。

また援助あり・援助なしの場合のいずれでも、新郎側が全額負担する場合が折半の次に多くなっています。

地域や世代によっては、新郎側が多く負担するという認識が強いのかもしれませんね。

式費用のための共通貯金を用意する場合も

なお、親からの援助なしで結婚式を挙げる場合は、共通貯金を用意する新郎新婦もいるようです。

具体的には、ふたりの共通口座を用意して毎月決めた額をそれぞれが入れて貯金しておき、結婚式の支払いのために使うという方法です。

共通貯金だと負担割合も気になりにくいので、両家も納得しやすいかもしれませんね。

【Q&A】結婚式費用の支払いにまつわる疑問を解決!

最後に、結婚式費用の分担や支払いを考えるときによくある疑問を見ていきましょう!

Q.分担を決めるタイミングはいつがいい?

A.明確なルールはないが、見積もりをもらったときや費用の詳細が確定したときに決める人が多い

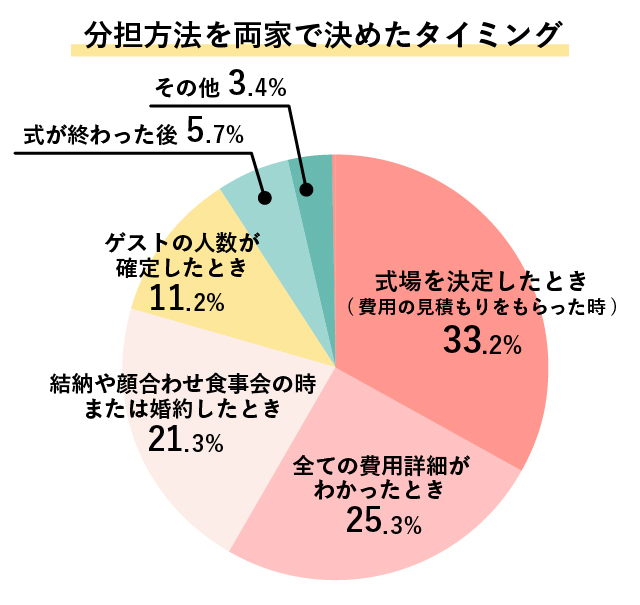

結婚スタイルマガジントレンド調査2018によると、分担方法を決めたタイミングは次のようになりました。

最も多かったのは、「式場を決定して見積もりをもらったとき」で33.2%。

次に「すべての費用詳細がわかったとき」が25.3%と続きます。

ある程度費用の見積もりや内訳がわかってから分担方法を決める人が多いようですね。

できる限り公平に分担したい人は、式場から費用の見積もりが出てから考えるのがベター。

見積もりがあれば費用が項目ごとにわかるので、より具体的に・細かく分けることができますよ。

見積もりについてはこちらの記事を読んでみてくださいね。

また「結納や顔合わせ食事会のとき、または婚約したとき」も2割ほどと少なくはないようですね。

もし顔合わせの時に決めるのであれば、

「事前にふたりで負担の割合を話しあっておいて、顔合わせ当日親に確認してもらう」

という流れがスムーズですよ。

Q.結婚式の費用はいつ支払うの?

A.「前払い」「当日払い」「後払い」の3パターンがあり、前払いの式場が多い

結婚式の費用を支払うタイミングは、結婚式を境に前払い・当日払い・後払いの3パターンに分けられます。

結婚スタイルマガジントレンド調査2018では、それぞれの割合は次のようになりました。

| 結婚式より前の日 | 54.5% |

| 結婚式の当日 | 13.7% |

| 結婚式の翌日以降 | 31.7% |

前払いの場合が最も多く半分以上を占めており、一般的といえそうですね。

ただデータを見るに、「当日払い」や「後払い」に対応している式場もそれなりにあるようです。

なお「当日払い」や「後払い」でも、結婚式の前に費用の一部を前金(内金)として支払う必要がある場合も。

挙式予定の式場へ、支払いのタイミングや前金の有無などを事前に確認しておけるといいですね。

結婚式費用の支払いタイミングについては、こちらの記事もどうぞ!

【結婚式費用の支払い方法】いつ払うの?支払い方法は現金?クレジットカードは使える?

Q.支払い方法は何がある?

A. 現金振込、現金手渡し、クレジットカード、ブライダルローンなど

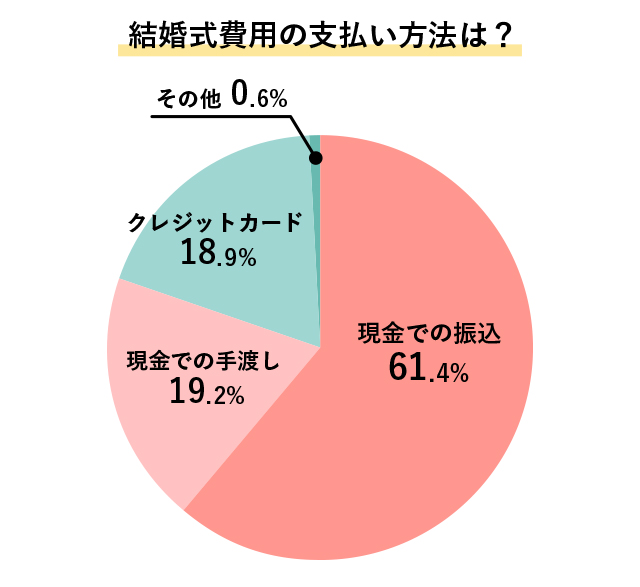

式場によって対応している支払い方法は異なりますが、一般的なのは現金での振込だといわれています。

結婚スタイルマガジントレンド調査2018の結果でも、現金での振込が61.4%と最も多くなりました。

手渡しも19.2%ありますが、結婚式費用は100万円以上の大金になることが多いため、式場に持参するときは扱いに気をつけましょう。

クレジットカードは対応していない式場もありますが、使えればポイントがついてお得になることもありますよ。

支払いのタイミングとあわせて、どの支払い方法に対応しているかも、式場へあらかじめ確認しておくといいですね。

また「その他」の中には、結婚関連の費用に使うことができる「ブライダルローン」を利用した人もいました。

ブライダルローンが気になるという人は、こちらの記事をぜひ読んでみてくださいね。

ブライダルローンってどんなもの?メリットや利用の流れ、審査のポイントを解説!

「結婚スタイルマガジントレンド調査2018」

結婚に関するWEBアンケート調査

調査対象:入籍3年以内の男女

調査時期:2018年7月

対象人数:男性500人 女性500人

まとめ

結婚式費用は、両家で分担するのが一般的。

分担割合には、

・両家で折半する

・負担割合に差をつける

・全額負担する

といった方法があり、両家で折半するのが多かったですね。

負担割合に差をつける場合には、

・ゲストの人数比で割る

・こだわりの強い方が多く支払う

・地域の慣習・家の考えに合わせる

・収入や貯蓄額の違いをふまえて決める

といった方法がありました。

全体の費用を同じ割合で負担する以外にも、費用項目ごとに分担方法を決めても◎。

後々トラブルにならないためにも、分担方法は両家でしっかり話し合って決めておきましょう。

「結婚式費用」の他の記事

「結婚式費用」

の次に知っておきたいこと

- 結婚に関する疑問を解決したい方へお役立ち記事2100本!「結婚ラジオ」

- 結婚のあれこれ、スキマ時間に楽しく読みたい方へイメージ膨らむ♪「結婚準備の基礎知識」

- 結婚式場を決めたい、お得に結婚式を挙げたい方へ全国約2000式場をご紹介「結婚式場を探す」

クリップ記事

クリップ記事