【子連れ再婚の養子縁組】手続きの流れや必要書類の書き方を記入例つきで解説!

音声で聴く!

子連れ再婚に伴い、子供を再婚相手(男性or女性)の養子にするための「養子縁組」を考えている人。

「どう手続きを進めたらいいのかわからない・・・」

と迷っていませんか?

ここでは、「養子縁組」の手続きの流れや、役所への提出書類である「養子縁組届」の書き方などをわかりやすくご紹介。

これを読めば、養子縁組の手続きはばっちりですよ。

養子縁組とは

そもそも養子縁組とはどんなものか、簡単に確認しておきましょう。

養子縁組とは、親子関係でない人との間に法的に親子関係を成立させる手続きのこと。

子供連れで再婚する場合や、養子を迎える場合などに行います。

養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類がありますが・・・

この記事では子連れ再婚で一般的な「普通養子縁組」の手続きをご紹介します。

「『普通』と『特別』は何が違うの?」と思った人は、先にこちらを読んでみてくださいね。

再婚のとき、子供を養子にしない場合について知りたい人はこちらをチェック!

子連れ再婚で子供の「入籍届」を提出!手続きの流れ、書き方は?

普通養子縁組の手続きをする前に準備すること

提出書類を準備しよう

子連れ再婚で「普通養子縁組」をする場合に提出する書類は、次の2つです。

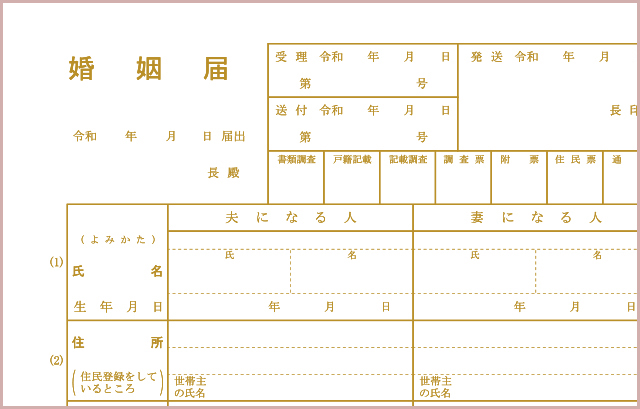

・婚姻届

・養子縁組届

提出の順番は、あなたと再婚相手が夫婦になるための「婚姻届」を先にした方がスムーズ。

なぜかというと、

「あなたと再婚相手がまだ婚姻届を出しておらず、法律上の夫婦でない」

という場合、未成年の子供を再婚相手の養子にするためには、家庭裁判所の許可が必要になるから。

先に婚姻届を出していれば、裁判所の許可がなくても、養子縁組届を出すことで養子にすることができます。

証人をお願いしよう

養子縁組届では「証人」に記入をしてもらう箇所があります。

「証人」の条件は、「成人2人」。

成人であれば誰でもOKです。

婚姻届にも同じく証人2人が必要なので、婚姻届と養子縁組届をあわせて証人に渡し、書いてもらうのがスムーズだと思います。

まだ婚姻届の提出が済んでいない人は、先にこちらを読んでみてください。

【婚姻届のすべて】記入例つき!必要書類・もらい方・提出先…手続きマニュアル

続いて、「養子縁組届」の提出について見ていきましょう!

養子縁組の必要書類や届の提出先は?

必要な持ち物

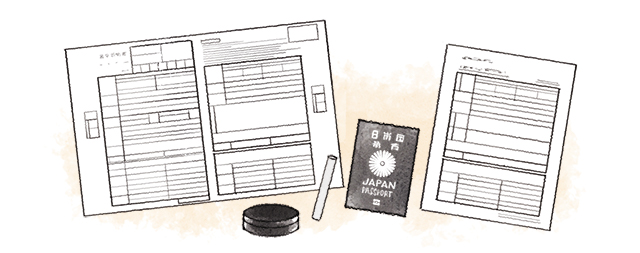

どの役所でも基本的に必要なのは次の持ち物。

・養子縁組届書

・届出人の本人確認書類

(免許証、パスポートなど)

提出先によっては印鑑やその他の書類が必要になることがあるので、必ず前もって役所へ確認しましょう。

ちなみに2024年3月以降、提出先が本籍地でない場合でも戸籍謄本の添付は不要になりました。

「届出人」ってなに?

「届出人」は子供が15歳以上なら子供本人、15歳未満なら「法定代理人」になります。

一般的に未成年者の「法定代理人」は「親権者」なので、あなたが子供の「親権者」であるなら、書類の届出人もあなたです。

提出先はどこ?

提出先は、

「養親or養子の本籍地」または「届出人の所在地」にある、

「市区町村役所の戸籍を扱う部署」です。

「本籍地」というのはその人の「戸籍の原本が置いてある場所」のこと。

「自分の本籍地がどこか分からない・・・」

という場合は、まず自分の親に聞いてみましょう。

一番確実なのは、住民票の「本籍」欄を確認することです。

住民登録をしている市区町村の役所で「本籍地記載の住民票をください」と伝えれば発行してもらえますよ。

受付時間

提出できる時間帯は役所によって違います。

中には夜間や休日でも空いている「時間外受付」をしている役所もあるので、気になる人は事前に問い合わせてみましょう。

費用

養子縁組届を提出する際は、手数料や利用料金は必要ありません。

養子縁組届の書き方【記入例つき】

いよいよ、実際に養子縁組届を書いていきます!

ここからは、以下の条件を満たしている場合の、養子縁組届の書き方について解説していきます。

・あなたの実子を再婚相手の養子にする

・あなたの実子が未婚である

・あなたと再婚相手が既に婚姻届を提出している

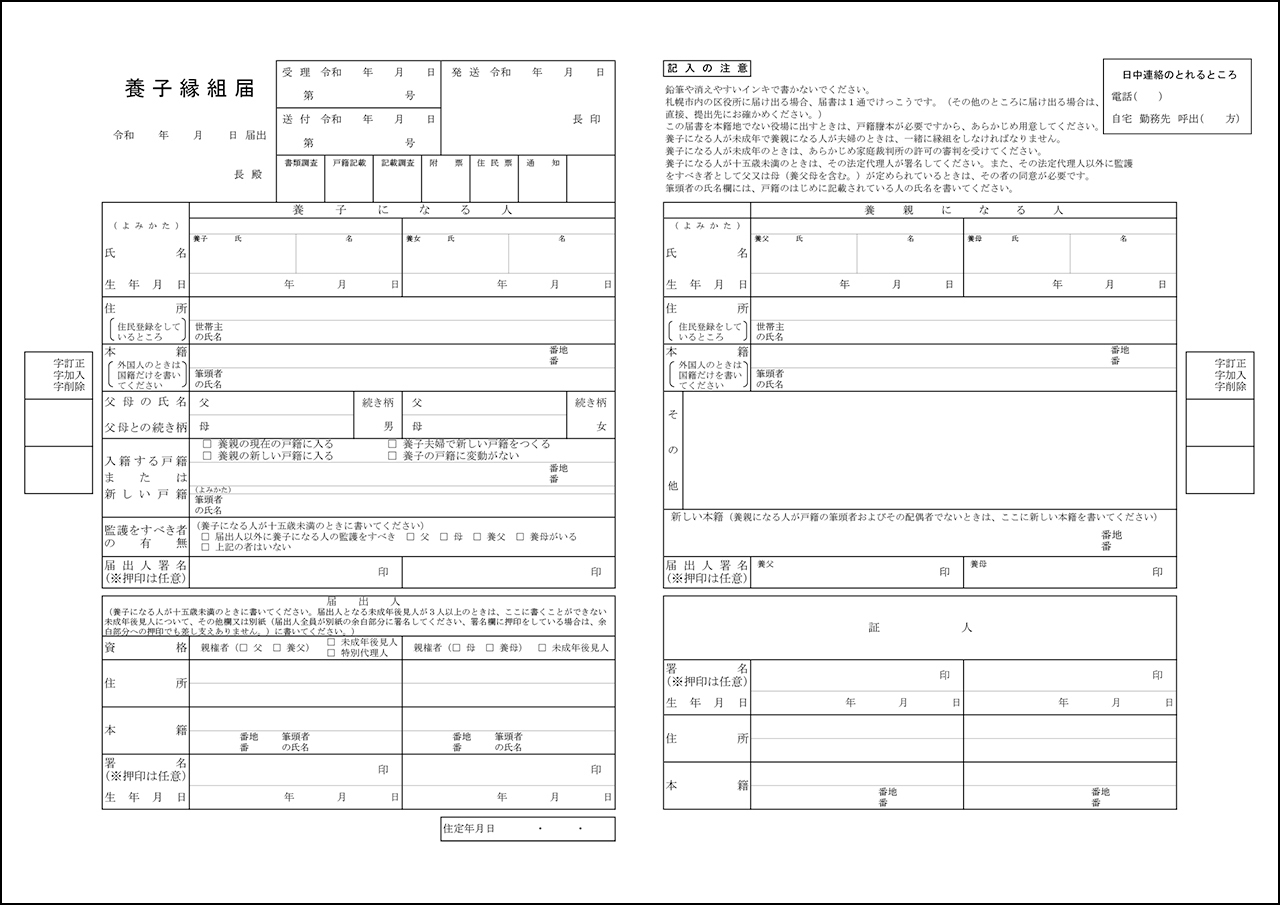

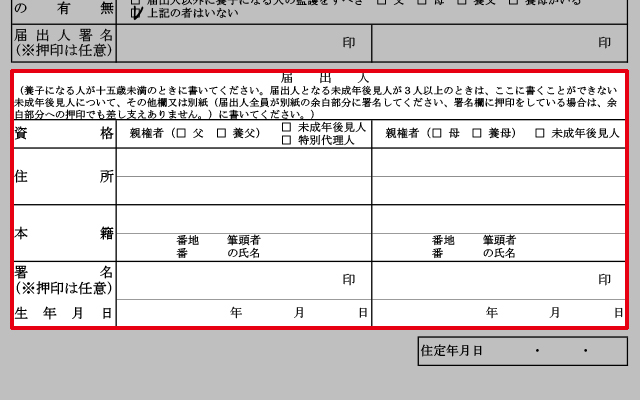

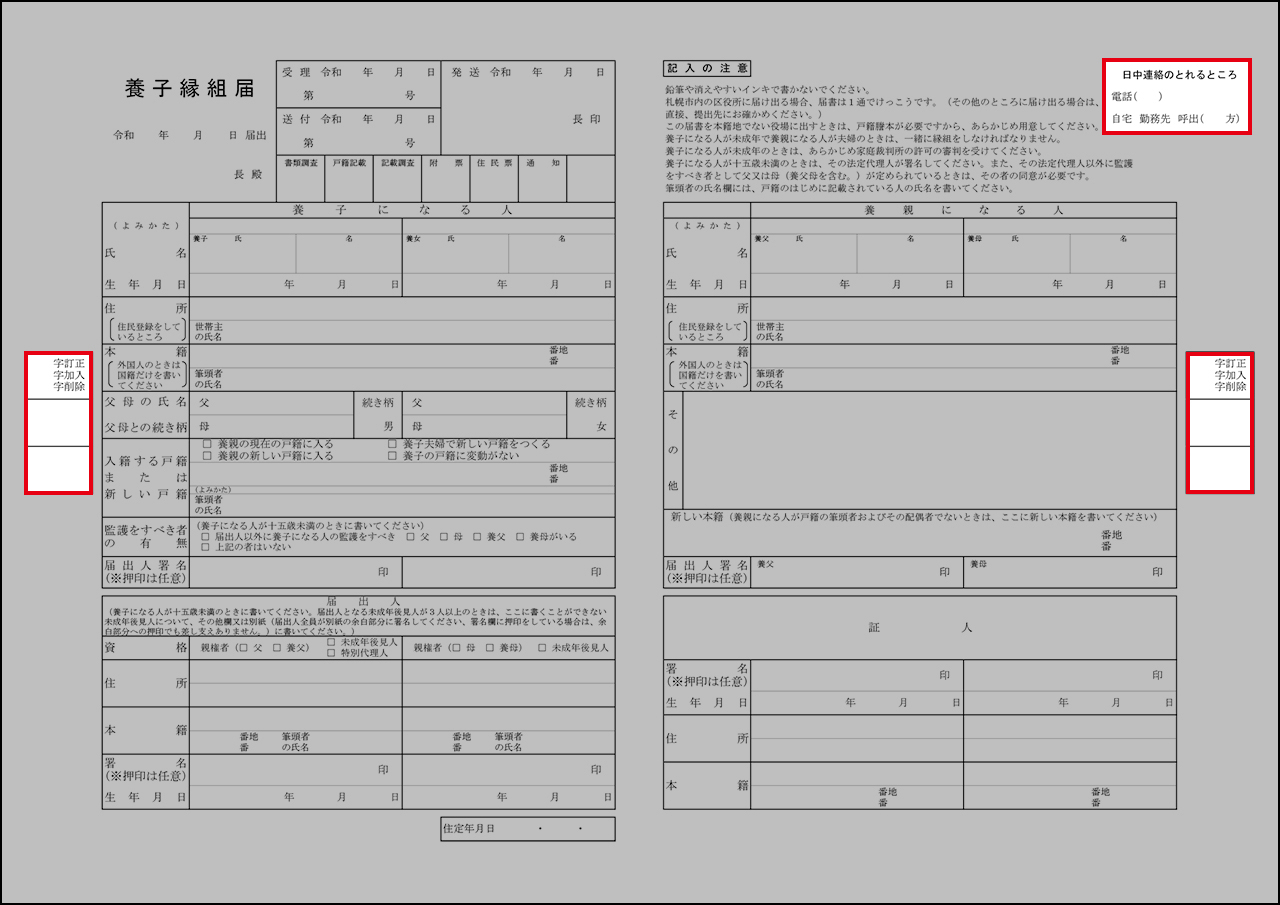

まず、用紙の全体像はこんな感じ。

(札幌市の「養子縁組届」用紙 ※2025年2月現在)

(札幌市の「養子縁組届」用紙 ※2025年2月現在)

左上から順に、書き方を見ていきましょう。

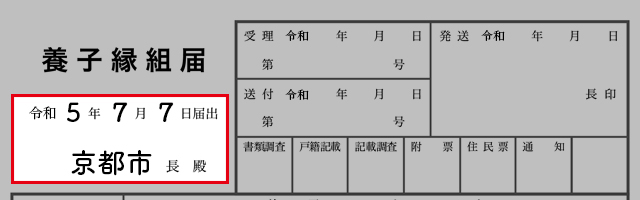

まずは届出日として「書類を提出する日」を記入。

その下の「 長殿」は市長または区長ですが、役所によって違うので確認を。

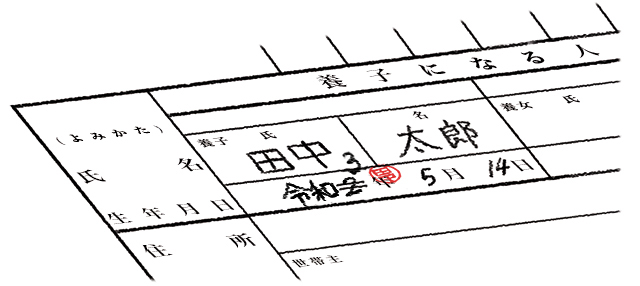

-「養子になる人」欄-

養子になる子供本人にまつわる情報を記入します。

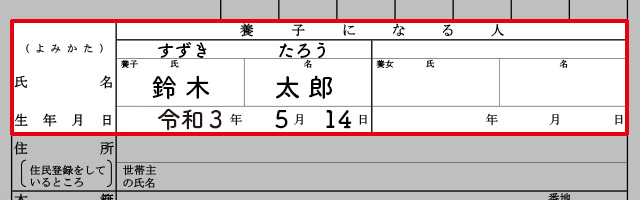

氏名、生年月日

子供が男の子なら左の「養子」欄に、

女の子なら右の「養女」欄に記入します。

氏名は現在の(養子縁組前の)ものを、戸籍に載っている字体の通りに書きましょう。

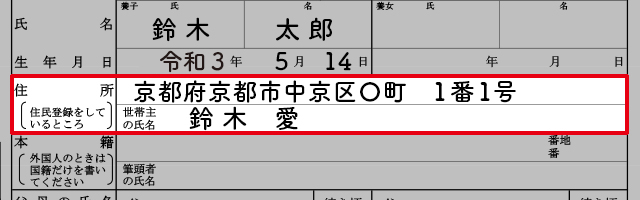

住所

住民票に載っている「住所」と「世帯主の氏名」を書きます。

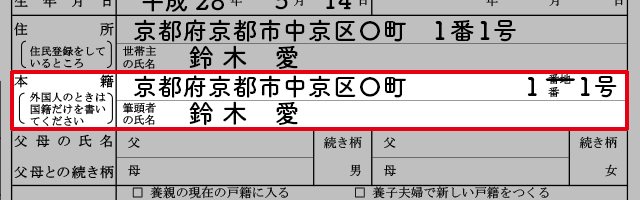

本籍

「本籍」を正しく記入します。

「筆頭者の氏名」には、「筆頭者」つまり「戸籍の一番上に名前が載っている人」の氏名を書きましょう。

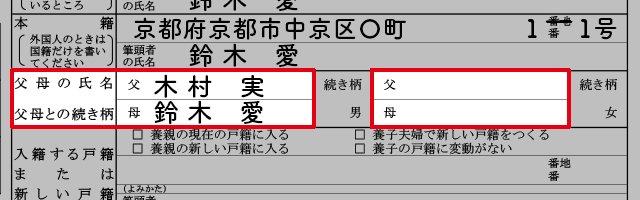

父母の氏名、父母との続き柄

父母の氏名

子供の実の父母の氏名を書きます。

離婚した相手については「離婚後の氏名」、つまり「現在の氏名」を書くので注意。

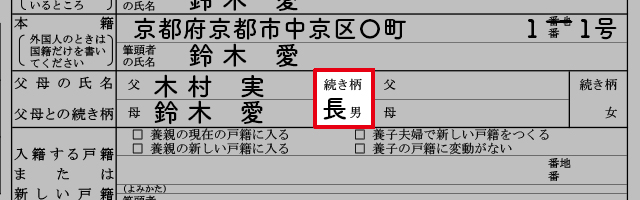

続き柄

子供があなたから見て長男か、長女か、といったことを書きます。

次男、次女については「二男(女)」または「弐男(女)」と書く決まりなので、気をつけましょう。

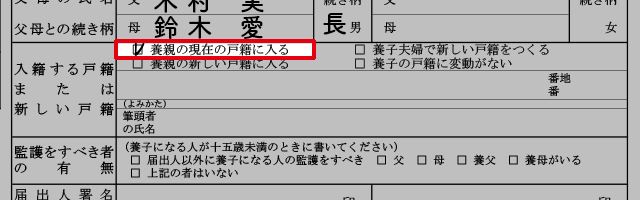

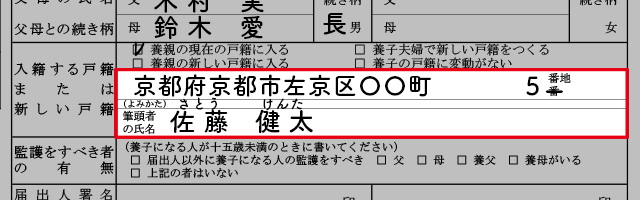

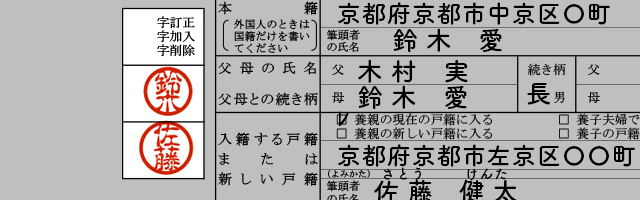

入籍する戸籍または新しい本籍

再婚後、あなたと子供が再婚相手の戸籍に入る場合は、「□養親の現在の戸籍に入る」にチェック(レ)。

そしてその下の欄に、再婚相手の「本籍」と、「戸籍の筆頭者の氏名」を記入しましょう。

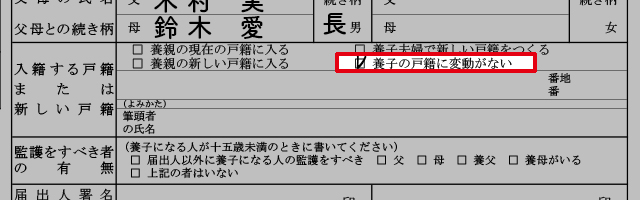

一方、あなたの現在の戸籍に再婚相手が入ってくる場合は、「□養子の戸籍に変動がない」にチェック。

その下の本籍、筆頭者欄は空欄でOKです。

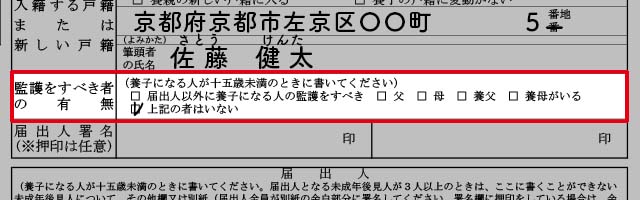

監護をすべき者の有無

子供が15歳未満の場合にだけ記入する欄です。

子供の「親権者」以外に、子供の世話をする権利を持つ「監護者」がいる場合は、当てはまるものにチェックを。

例えば、親権者は母親でも、仕事上や健康上の理由などで監護者が父親となっているといった場合は、「□父親」にチェックを入れます。

監護者がいない場合は「□上記の者はいない」にチェックを入れます。

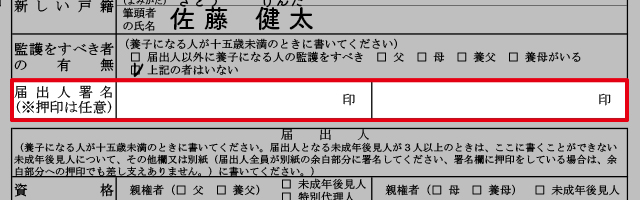

届出人署名

子供が15歳未満の場合は空欄。

子供が15歳以上の場合は、届出人が子供本人なので記入が必須です。

必ず子供本人に署名をしてもらいましょう。

押印については任意です。後ほど詳しくご説明しますね。

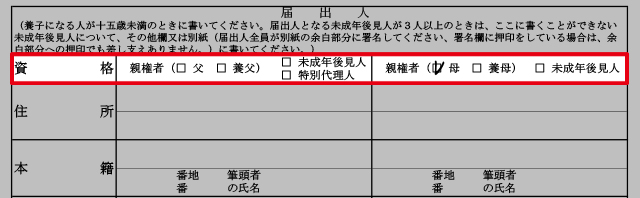

-「届出人」欄-

さて、ここからは用紙左下に移って、「届出人」欄。

子供が15歳以上の場合は空欄でOKです。

一方、子供が15歳未満の場合は、子供の「法定代理人」(一般的には親権者)が記入をします。

ここでは、あなたが子供の「親権者」である場合の、届出人欄の各欄の書き方を見ていきましょう。

資格

あなたが父親であれば、左側の「□父」に、

母親であれば、右側の「□母」にチェックを入れます。

以降の欄も、父親は左に、母親は右に記入していくことになります。

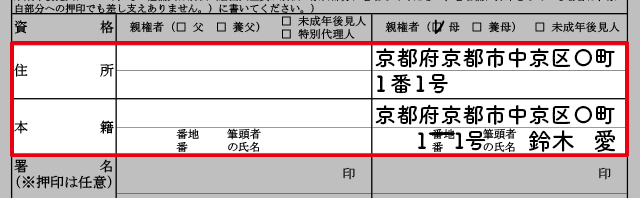

住所、本籍

住民票に載っている「住所」と「本籍」、「本籍の筆頭者の氏名」を書きます。

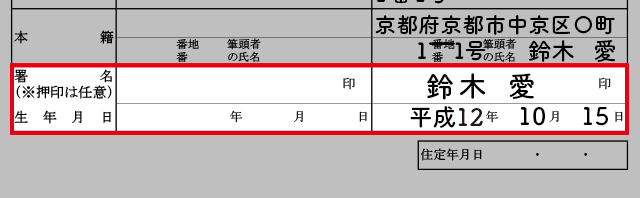

署名、生年月日

戸籍に載っているあなたの氏名と生年月日を書きます。

こちらについても押印は任意です。

ここまでで、用紙の左側の記入が終了!

次は右側に入ります。

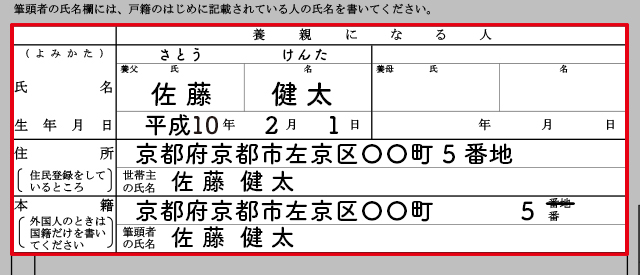

-「養親になる人」欄、「その他」欄-

養親になる人

養親(ようしん)、つまり再婚相手についての記入欄です。

男性なら左、女性なら右の欄に、「氏名」「生年月日」を書き、その下に「住所」「本籍」を記入。

その他

この欄は、あなたや子供の状況によって、記入が必要だったり不要だったりします。

提出先によって書き方が違うことも。

必ず前もって役所に確認しましょう。

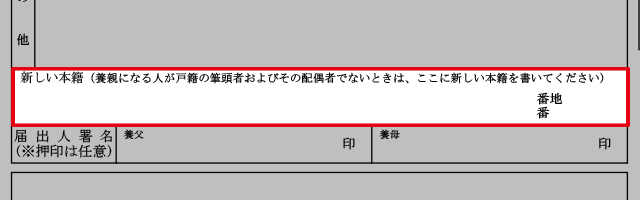

新しい本籍

基本的に空欄でOKです。

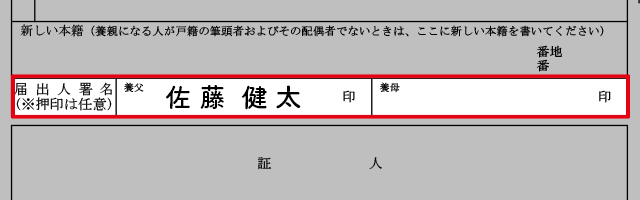

届出人署名

必ず養親本人に署名をしてもらいましょう。

こちらも、押印は任意ですよ。

次は用紙右下の「証人」欄です。

あともう少し、がんばりましょう!

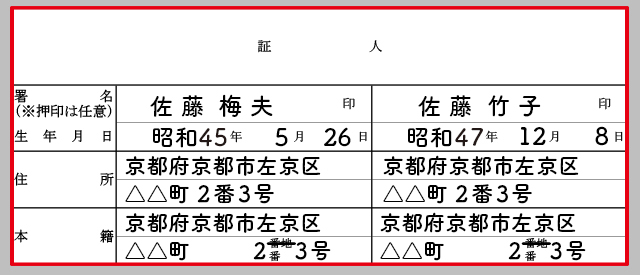

-「証人」欄ほか-

2人それぞれに、「署名」「生年月日」「住所」「本籍」を自筆で書いてもらいましょう。

押印は任意ですが、押印をする場合は、2人で同じ印鑑を使うことはできません。

夫婦や兄弟など、名字が同じ2人に証人をお願いする場合には、別々の印鑑を使ってもらうよう注意しましょう。

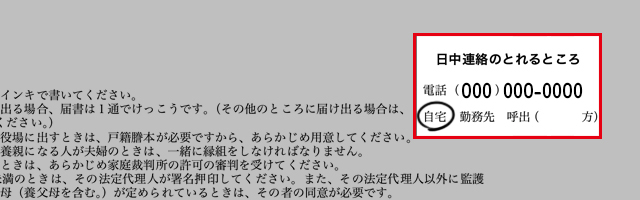

最後に、欄外にある「連絡先」と「届出印」について。

連絡先

自宅・勤務先・携帯電話などの、日中に出られる電話番号を書きます。

届出印

「捨印(すていん)」を押すのに使います。

「捨印」を押しておけば、提出した書類に細かな記入ミスがあっても、役所の方で修正してもらえます。

用紙に欄が存在しない場合は、欄外に印鑑を押して、その下に「※捨印」と書いておけば対応してもらえるはず。

記入ミスが心配な人は、捨印をしておくと安心かもしれませんね。

これで養子縁組届の記入は完了。

お疲れさまでした!

書くときの注意点3つ

最後に少しだけ注意点を。

・印鑑を押す場合、シャチハタなどは使えません。

・生年月日は西暦ではなく「令和」など年号で記入します。

・書き間違えたら修正液(テープ)は使わず、二重線で消して欄外に訂正印を押しましょう。

市区町村によっては、訂正印の代わりにフルネームを署名してもOKというところもあるようです。

他にも細かな疑問点が出てきたら、役所の窓口に直接質問をするのが手っ取り早いかもしれません。

「押印は任意」ってどういうこと?

法律が変わり、2021年9月1日からは印鑑を押しても押さなくてもOKになりました。

ただ、押印をする場合は先ほどもお伝えしたようにシャチハタなどのゴム印は不可とされています。

朱肉を使うタイプの印鑑を使ってくださいね。

戸籍関係書類に使える印鑑についてくわしく知りたい人は、こちらを見てみてください。

【2025最新】婚姻届に使える印鑑はどれ?書き間違えたときの訂正印や捨印の押し方も解説!

まとめ

養子縁組とは、実の親子関係にない人との間に実の親子と同じ親子関係を成立させる手続きのこと。

子連れ再婚での普通養子縁組の手続きでは、先に婚姻届を役所に出してから、養子縁組届を出すのがスムーズ。

提出に必要な書類や、書くときの疑問点については役所に問い合わせをしましょう。

書類の「証人」も忘れずに前もって依頼し、スムーズに手続きが進められると良いですね。

「入籍・結婚準備」の他の記事

「入籍・結婚準備」

の次に知っておきたいこと

- 結婚に関する疑問を解決したい方へお役立ち記事2100本!「結婚ラジオ」

- 結婚のあれこれ、スキマ時間に楽しく読みたい方へイメージ膨らむ♪「結婚準備の基礎知識」

- 結婚式場を決めたい、お得に結婚式を挙げたい方へ全国約2000式場をご紹介「結婚式場を探す」

クリップ記事

クリップ記事