結婚式の心付けって何?誰にいくら用意するべき?渡し方は?

音声で聴く!

結婚式の日に、新郎新婦から結婚式場のスタッフへ感謝を込めて渡す「心付け」。

「誰にいくら渡せばいいの?渡し方は?」

「本当に必要なの?」

迷っている人に、結婚式の「心付け」について、相場やマナーをご紹介します。

ぜひ参考にしてください!

友人へのお礼や、ゲストに渡す「お車代」について知りたい人はこちら。

結婚式のお礼って誰に何をすれば良いの?結婚式お礼の完全ガイド!

結婚式の「心付け」とは?

「心付け」とは、お世話になる人に渡す金銭や品物のこと。

海外の「チップ」とも似ていますが、サービスを受けたことへのお礼だけではなく、「これからよろしく」の気持ちを込めるところが違うところです。

結婚式では、たくさんの式場スタッフにお世話になります。

たとえば、ウェディングプランナー、花嫁の世話をしてくれる介添人(かいぞえにん)、ヘアメイクやカメラマン。

そんな式に携わるスタッフたちに、感謝や「今日一日よろしくお願いします」という気持ちを伝えるために渡すのが、結婚式の「心付け」です。

一般的には現金で渡します。

「心付け」は必要?

結婚式では「心付け」は必ず渡すものなのでしょうか?

結婚式をした人に聞くと、渡した人、渡さなかった人とさまざま。

「心付けがないとサービスが悪くならないかな・・・?」

と思う人もいるかもしれませんが、結婚式に携わるスタッフはみんなプロなので、最高の結婚式となるよう力を尽くしてくれます。

「心付け」のあるなしでサービスが変わることはありませんので、そこは心配しなくても大丈夫。

大きな金額を出費しなければならない結婚式ですから、「心付け」を用意する余裕がないこともありえます。

「心付け」はあくまでも新郎新婦からの気持ちですので、必ず渡す必要はありません。

それでも、

「大切な一日を支えてくれるスタッフへ、感謝やお願いの気持ちを形として伝えたい」

と思うなら、「心付け」を用意するのは良いことです。

「心付け」の習慣を知らなくて、後から「素晴らしい結婚式だったから渡したかった!」と思う人もいるよう。

多くの場合「心付け」は新郎新婦双方で用意しますから、必要かどうかを事前に話し合ってみるのもいいでしょう。

ただ、次のような場合、「心付け」は渡さないことの方が多いよう。

・結婚式の料金内に、スタッフへ支払うお金がすでに含まれている場合

・式場側で「心付けを受け取らない」という決まりがある場合

「スタッフへ支払うお金」とは、「サービス料」や「介添料」のこと。

見積もりに「サービス料」や「介添料」が含まれているか、事前に確認しておきましょう。

打ち合わせで、「心付けは受け取ってもらえますか?」とプランナーに尋ねてみるのもいいですね。

重ねて渡しても受け取りを断られたら、無理に渡さなくてもOKです。

そのときは、「本日はどうぞよろしくお願いします」「大変お世話になりました」など、感謝の言葉を伝えましょう。

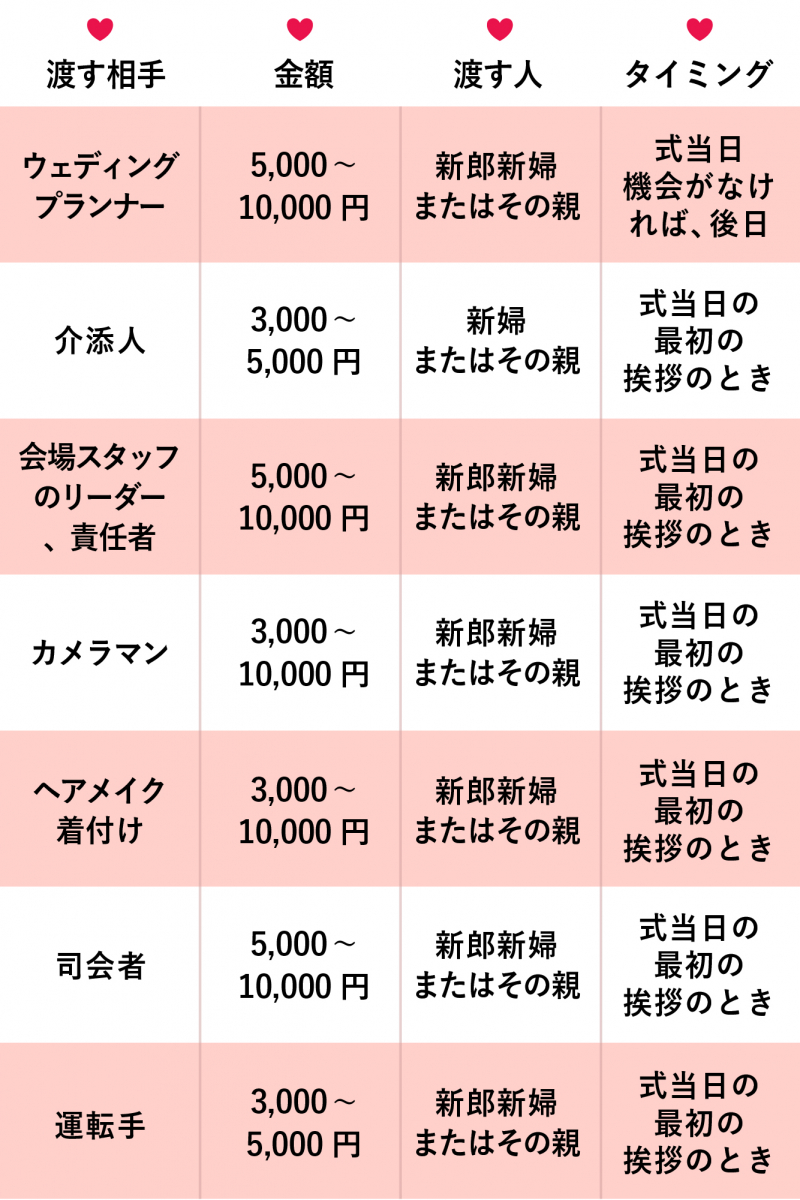

心付けは誰にいくら用意すればいい?

「心付け」は、誰にいくら渡せばいいのでしょうか?

「心付け」の金額相場は3,000~10,000円。

あまり大きな金額ではなく、「気持ち程度」の金額を包むのが一般的です。

渡す相手の役割ごとの金額相場を見てみましょう。

役割ごとの金額相場

それぞれの役割の人に、どれくらいお世話になるかによっても渡す金額は変わってきます。

渡す金額は、3,000円、5,000円、10,000円など、切りのよい金額にすることが多いようです。

誰が費用を出す?

「心付け」の金額は、両家でお世話になるウェディングプランナーや司会者などについては、基本的に両家で折半します。

新婦がお世話になるヘアメイクや介添人などへは、新婦側が出すことが多いよう。

あらかじめどちらが負担するのか話し合っておきましょう。

心付けはいつ誰が渡せばいい?

いつ渡せばいい?

「心付け」は基本的に結婚式当日に渡します。

次の2つのタイミングで渡すことが多いようです。

1 挙式・披露宴前

結婚式の成功をスタッフにお願いする気持ちを込めて「今日はよろしくお願いします」と、最初の挨拶時に渡します。

2 披露宴後

結婚式が無事に終わった感謝を込めて、「お世話になりました」と披露宴終了後に渡します。

ただし、披露宴終了後の帰り際は、とても慌ただしいもの。

渡しそびれてしまった・・・なんてことになりかねないので、最初の挨拶時に渡しておいた方が安心です。

できるだけ人目につかないよう、こっそり渡した方がいいかもしれませんね。

準備でお世話になるプランナーには、式の前に渡す機会がない場合もあります。

その場合は、式が終わった後や後日渡しても大丈夫!

誰が渡せばいい?

「心付け」は新郎新婦からの気持ちですので、本来はふたりから渡すのがベスト。

でも結婚式当日、新郎新婦はとても忙しく慌ただしいもの。

また、タキシードやウェディングドレス姿ですから、身軽に動けないことも。

そのため、特に当日の会場スタッフへの「心付け」などは、親から渡してもらうことも多々あります。

基本的にはどちら側の親でも構いませんが、介添人やヘアメイクなど、新婦がお世話になるスタッフへは、新婦の親から渡すことが多いようです。

【一覧】心付けを渡す相手、金額相場、タイミング

ここまでの内容を一覧表にしました!

次にお話しするリスト作りに役立ててくださいね。

心付けを渡すための事前準備

結婚式当日、「心付け」を渡しそびれたり、渡し間違えたりしないように、準備しておくといいことを6つご紹介します。

1 リストを作る

渡し忘れや間違いなどがないように、リストを作っておくと安心です。

渡す人をリストアップしたら、それぞれのスタッフの役職・名前・渡す金額を書きます。

・誰がいつ渡すのか?

・費用は新郎側と新婦側、どちらが負担するのか?

を書いておくとさらに便利ですね。

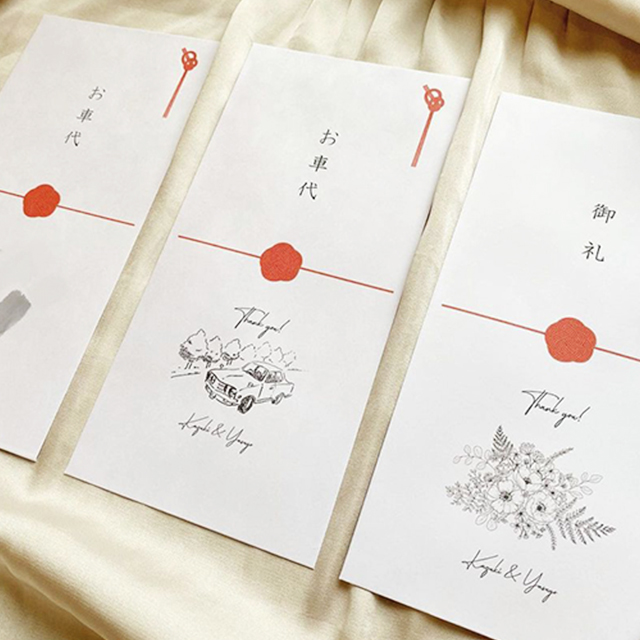

2 ポチ袋を用意する

お金は、必ず「ポチ袋」に入れます。

「心付け」は少額になることが多いため、小さ目のポチ袋が向いています。

渡すときも目立たず渡せるのでいいですね。

3 新札を用意する

お金は、必ず新札を用意しましょう。

「事前に用意していました」という気持ちが伝わります。

新札の入手方法はこちらの記事でまとめています。

結婚式のご祝儀は新札で用意するべき?新札はどこで手に入るの?

4 付箋を付ける

一般的に、ポチ袋には宛名は書きません。

渡し間違いを防ぐには、袋に付箋を貼って、渡す人の名前を書いておくといいですね。

ポチ袋の細かいマナーやお金の入れ方については、こちらの記事を参考にしてください!

【結婚式のお礼・お車代・心付け】封筒の金額別選び方&書き方のマナーを徹底解説

5 親と打ち合わせておく

親に渡してもらうことの多い「心付け」。

当日急に「お願い!」なんてことにならないように、「誰に・いつ・いくら渡すか」などを事前に親と打ち合わせておきましょう。

用意した心付けは前日までに親に渡しておくと、当日慌てずに済みますよ。

6 心付けは余分に用意しておく

結婚式では、何人のスタッフが担当してくれるのか当日まで分からないこともあります。

当日、急に渡す人が増えた・・・なんてこともしばしば。

新札とポチ袋は余分に用意しておくと安心です。

お金を受け取ってもらえないときは?

式場によっては、「スタッフがお金を受け取るのは禁止」と決まっているところも。

もちろん「心付け」は無理に渡す必要はありませんが、それでも何か気持ちを伝えたいとき、どうすればいいのでしょうか?

そのときは、品物で感謝の気持ちを示してもOK。

品物だと「お金ではないので」という理由で、受け取ってもらえることもあります。

品物の場合、当日渡すと邪魔になるかもしれないので、後日改めて届けましょう。

複数人で分けやすい「菓子折り」などを渡すことが多いようです。

新郎新婦の地元の銘菓や有名店の人気商品などを選ぶと喜ばれるかもしれませんね。

新婚旅行先のお菓子も良い選択です!

いくらあっても困らない、ハンドクリームなどの消耗品もGOOD。

大満足の結婚式だったのであれば、カードにちょっとした感謝のメッセージを添えてみましょう。

まとめ

結婚式の「心付け」とは、結婚式に携わってくれたスタッフにお礼やお願いの気持ちを伝えるために渡すものです。

義務ではありませんが、用意しておいた方がベター。

「心付け」は現金で渡すのが基本で、金額相場は3,000~10,000円。

渡す人の役割やお世話になる度合いによって金額を決めましょう。

結婚式の当日に、親から渡してもらうことが多いです。

当日は慌ただしいので、事前に準備をしっかりしておくことが大切ですね。

お金を受け取ってもらえないときは、品物で気持ちを伝えてもOK。

何より一番大切なのは、感謝の気持ち。

お渡しする際には心をこめた言葉を添えましょう。

「結婚式のマナー」の他の記事

「結婚式のマナー」

の次に知っておきたいこと

- 結婚に関する疑問を解決したい方へお役立ち記事2100本!「結婚ラジオ」

- 結婚のあれこれ、スキマ時間に楽しく読みたい方へイメージ膨らむ♪「結婚準備の基礎知識」

- 結婚式場を決めたい、お得に結婚式を挙げたい方へ全国約2000式場をご紹介「結婚式場を探す」

クリップ記事

クリップ記事