喪中と結婚報告が重なった時、結婚報告はがきはどうすれば良い?

音声で聴く!

「結婚報告はがき」を送ろうと思っていたら、身内に不幸があって喪中に・・・

「喪中でも結婚報告はがきは出していいの?」

「出す場合はどんな文面にすればいい?」

そんな疑問にお答えすべく、喪中の結婚報告に関するマナーや文例、はがきのデザインなどをまとめました。

ぜひ参考にしてくださいね。

そもそも「喪中」とは?期間はどれくらい?

そもそも「喪中」とは、「近親者」が亡くなったときに、その人のことを想って身を慎む期間のこと。

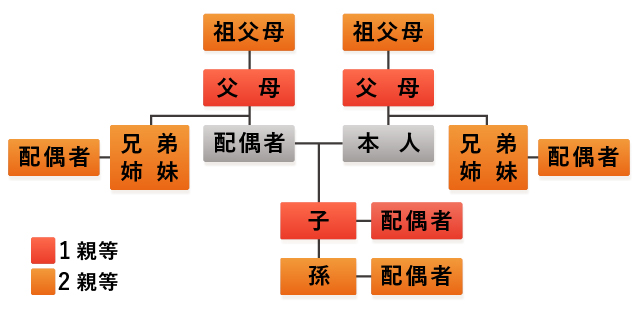

「近親者」とは、一般的には「配偶者」、「1親等」、「2親等」を指すと言われています。

自分または夫(妻)の親や祖父母、兄弟姉妹やその配偶者などが亡くなった場合は、喪中の対象となるということですね。

期間も様々ですが、一般的によく言われるのは「1年間」。

特に、「親が亡くなった場合、1年間喪中となる」というのは、多くの人が持っている認識だと思います。

似たものとして、「忌中」がありますが、これもまた、亡くなった人を悼む期間です。

こちらは仏式の場合は「四十九日」まで、神式の場合は「五十日祭」までを指すのが一般的なようです。

喪中や忌中の間は、お祝い事は控えたほうがよいとされています。

ここまでの話をまとめると、

・喪中、忌中は亡くなった近親者(2親等まで)を悼むための期間

・喪中は没後約1年間

・忌中は没後49日から50日まで

・お祝い事を避けるなどの習慣がある

ということになります。

喪中、忌中は、江戸幕府が制定した「服忌令(ぶっきりょう)」がもととなって広く普及したものだそう。服忌令自体は昭和22年に廃止されていますが、一般的な慣習として残っているんですね。

喪中、忌中の期間や習慣は地域や家、宗教によって考えが違うこともあるので、周りの人に意見を聞いてみた方が良さそうです。

お祝い事は避けるとされている喪中や忌中。

では結婚報告はがきはどうしたらいいのでしょうか?

結婚報告はがきはどうする?

基本的に「喪中は結婚式などのお祝い事は避ける」とされているので、「結婚報告はがき」は出さない方が良さそうです。

「じゃあ、喪中に結婚報告ってできないの?」

いいえ、方法はあります。

それは、「普通の結婚報告はがき」ではなく、「寒中見舞い」や「暑中見舞い」で結婚報告をするというもの。

寒中・暑中見舞いは、寒さや暑さの厳しい時期に相手の健康を気遣って送る、「季節の挨拶状」。

季節の挨拶をメインとして、近況報告としてさりげなく結婚に触れるという形であれば、「お祝い事の報告」にはなりません。

だから、喪中の結婚報告に使っても大丈夫なんです。

ただし、まだ忌中の場合は寒中・暑中見舞いでも出さないという声もあるようです。

まだ何かと慌ただしい時期でもあるので、忌明け(約50日以降)より後に出すのが無難そうですね。

では、寒中見舞いと暑中見舞い、それぞれの「送る時期」や「文例」を見ていきましょう。

冬なら「寒中見舞い」で報告

喪中の人が「冬」に結婚報告をしたい場合に使えるのが「寒中見舞い」。

寒中見舞いを送る時期は、

「松の内」が明ける1月8日~

「立春の前日」である2月3日ごろ

と決まっています。

「松の内」というのは「お正月飾りを飾っておく期間」のことで、一般的には1月1日~7日まで。

ただ、地域によって違いがあるので、周りの人に確認しておきましょう。

「立春」も年によって日が違うので、インターネットなどで調べてみてください。

また、2月4日以降から2月末くらいまでの間に出す挨拶状として、「余寒見舞い」というものもあります。

以下の記事では、寒中見舞いや余寒見舞いについて詳しく解説しています。

夏なら「暑中見舞い」で報告

夏に結婚報告をしたい場合は「暑中見舞い」を使います。

暑中見舞いを送る時期についてはいくつか説がありますが、一般的には

梅雨が明ける7月下旬ごろ~

「立秋の前日」である8月6日ごろ

に出す人が多いようです。

「立秋」は、昔の暦で「秋が始まる」とされる日。

暑中見舞いは夏の挨拶状なので、立秋の前日までに出しましょう。

立秋は年によって日が違うので、調べてみてくださいね。

立秋以降から8月末までの挨拶には、「残暑見舞い」がありますよ。

暑中見舞いや残暑見舞いに関しては、こちらの記事をどうぞ。

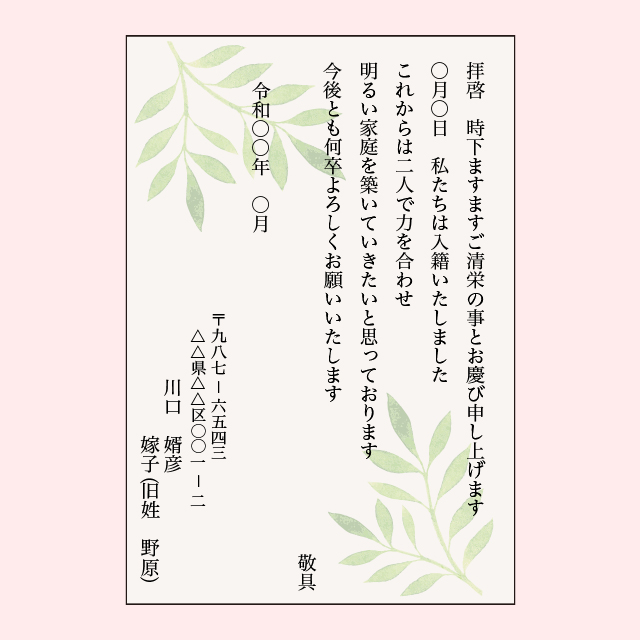

寒中見舞い、暑中見舞いの文例

喪中に送る寒中見舞い、暑中見舞いの文面を考えるときは、次の4つのポイントに気をつけましょう。

・挨拶の言葉を入れる

・結婚報告の言葉は簡潔に

・喪中であることには触れない

・忌み言葉や句読点を使わない

寒中・暑中見舞いは季節の挨拶状ですから、挨拶の言葉を入れましょう。

また、喪中なので結婚報告は簡潔に。

1枚のはがきの中でお祝い事と不幸を一緒に書くのは良くないという声もあるので、喪中であることには触れない方が無難です。

縁起が悪いとされる「忌み言葉」にも注意して。句読点も「お祝い事に終止符を打つ」ことを想起させるので結婚報告には使わないのが一般的です。

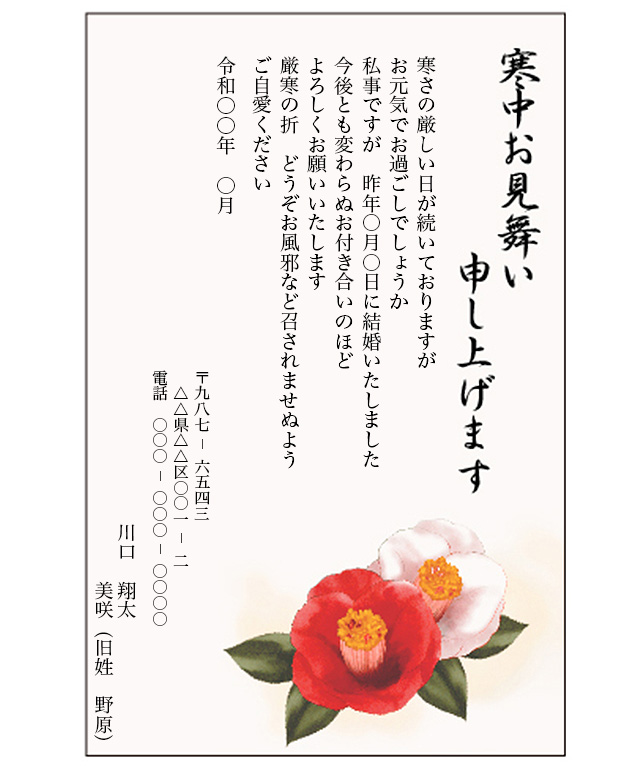

以上を踏まえた文例がこちらです。

寒中見舞い

※画像クリックで全体が見られます。

※画像クリックで全体が見られます。

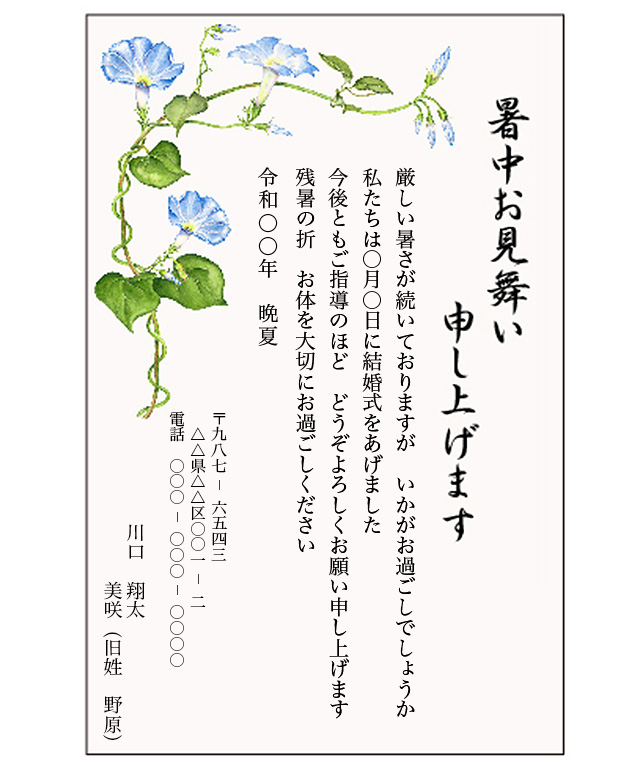

暑中見舞い

※画像クリックで全体が見られます。

※画像クリックで全体が見られます。

最初に、季節の挨拶がありますね。

「頭語」「結語」、たとえば「拝啓」「敬具」などは必要ありません。

挨拶言葉のあとに、結婚報告と、今後のお付き合いのお願いを簡潔に入れましょう。

最後は、相手の健康を気遣う言葉でしめくくるといいですよ。

忌み言葉や重ね言葉についてはこちらで詳しく解説しているので参考にしてくださいね。

「忌み言葉」とは?結婚式で避けたいNGなワードまとめ&言い換え一覧

続いて、寒中見舞い、暑中見舞いの「はがき選び」についてご紹介します。

どんなデザインのはがきを使う?

寒中見舞いや暑中見舞いを使う場合、はがきのデザインや切手はどうすれば良いのでしょうか?

はがきについては、郵便局、百貨店、ネット通販などで売っている、寒中or暑中見舞い用のものなどを使いましょう。

デザインについては、喪中なのでポップなものは避けた方が良いかもしれません。

かといって、「いかにも喪中」という感じの白黒のはがきにする必要もないでしょう。

おすすめなのは、季節の花などが印刷されたシンプルなデザインです。

また、結婚報告はがきでは結婚式の写真などを入れる人が多いですが・・・

写真を入れると「お祝い事」のイメージが強まりそうなので、喪中の場合は避けた方が無難です。

切手は普通切手で大丈夫ですよ。

「喪中はがき」も忘れずに

喪中の結婚報告で補足として知っておきたいのが、「喪中はがき」について。

喪中はがきとは、

「喪中なので、今年は年賀状のやり取りを控えさせていただきます」

と伝えるためのはがき。

先ほどもお伝えした通り、1枚のはがきで「結婚報告」と「喪中のお知らせ」を同時にすることはできません。

そのため、結婚報告に使う寒中or暑中見舞いとは別に「喪中はがき」を送って、「喪中のお知らせ」をする必要があるんですね。

喪中はがきを送る時期は、「相手が自分への年賀状を用意してしまう前に」ということで、11月中旬~末が基本。

遅くても12月上旬には届くようにしましょう。

送る相手は、「普段年賀状のやり取りをしている人」が基本とされます。

最後に、喪中はがきの文例とデザインについてお届けします。

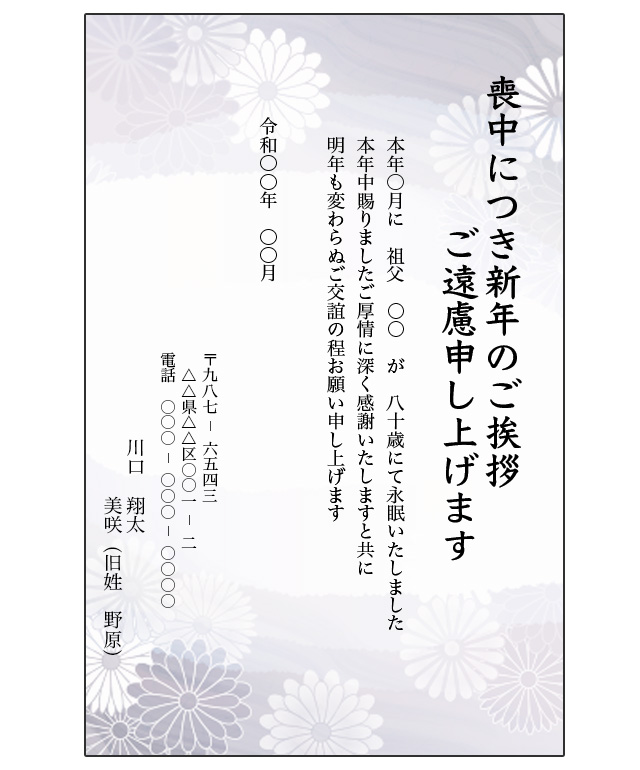

喪中はがきの文例、デザイン

文例

※画像クリックで全体が見られます。

※画像クリックで全体が見られます。

「年賀」はおめでたい言葉なので、使わないよう気をつけてくださいね。

はがきのデザイン・切手

定番とされるのは、白黒で、蓮や菊の花が印刷されたはがき。

最近では、色がついたものでも、淡い色であればマナー違反ではないという考えになってきているようです。

ただ、あまり派手なデザインにはならないようご注意を。

切手は、郵便局の「弔事用切手」を使うことが多いようですね。

弔事用切手(※2024年10月現在)

弔事用切手(※2024年10月現在)

まとめ

喪中の結婚報告では、通常の結婚報告はがきを使うのはやめたほうがよさそう。

その代わりに寒中見舞いや暑中見舞いなど、季節の挨拶状が使えるということでした。

文面やはがきのデザインは、控えめを基本に。

喪中はがきも忘れずに送りましょう。

一般的な結婚報告はがきについては、こちらをどうぞ。

結婚報告はがきは送った方がいいの?費用や作り方、送る時期は?【デザイン・文例あり】

「結婚報告・挨拶」の他の記事

「結婚報告・挨拶」

の次に知っておきたいこと

- 結婚に関する疑問を解決したい方へお役立ち記事2100本!「結婚ラジオ」

- 結婚のあれこれ、スキマ時間に楽しく読みたい方へイメージ膨らむ♪「結婚準備の基礎知識」

- 結婚式場を決めたい、お得に結婚式を挙げたい方へ全国約2000式場をご紹介「結婚式場を探す」

クリップ記事

クリップ記事