結婚報告を寒中見舞いでしたい!大丈夫な期間や文例は?

音声で聴く!

冬にはがきを使って結婚報告をするなら、「年賀状」のイメージが強いかもしれませんが・・・

「寒中見舞い」や「余寒見舞い」を使う場合もあるんです。

それぞれ、どんな時に使うのでしょうか?

「結婚報告で使う場合、文例はどんな感じ?」

「喪中でも寒中見舞いは出していいの?」

などなど、役立つ情報をたっぷりお届けします!

寒中見舞い、余寒見舞いとは?

そもそも寒中見舞い、余寒見舞いって何なのでしょうか?

まず、寒中見舞いとは・・・

「寒さの厳しい時期に、相手の健康を気遣って送る挨拶状」のこと。

具体的には、1月頭~2月頭にかけて届くように送ります。

一方、余寒見舞いは、読んで字のごとく「まだ寒さが余る」時期に出すもの。

挨拶状であるところは寒中見舞いと同じですが、送る時期は、「寒中見舞いより少し後」と決まっています。

時期については、後でもう少し詳しく見ていきましょう。

年賀状ではなく寒中見舞いを使うのはどんなとき?

「寒中見舞いは、1月以降に送る『冬の挨拶状』・・・それって、『年賀状』じゃダメなの?」

と思った人。

実は、年賀状でOKです。

むしろ、冬に結婚報告と挨拶状を兼ねる場合は、寒中見舞いより年賀状を使う方が一般的。

では、あえて年賀状ではなく、寒中見舞いを使うのはどんなときかというと・・・

・年賀状を「松の内」までに送れないとき

・自分や相手が喪中のとき

など。

「松の内」というのは、正月飾りを飾っておく期間のことで、年賀状はこの期間内に届くようにするのがマナーですが・・・

「年賀状を出していなかった人から年賀状が来た。今から返事を出しても『松の内』に間に合わない!」

なんてことも。

ここで登場するのが寒中見舞い。

年賀状のかわりに、お返事&結婚報告に使える救世主となってくれます!

ちなみに・・・

「松の内」は一般的に1月1日~7日までと言われていますが、関西では15日までとの説も。地域によって違いがあるようなので、不安な場合は家族など、知っていそうな人に聞いてみましょう。

また、自分や手紙を送る相手の身内に不幸があって、喪中の場合。

「年賀状を出すことはできないけど、結婚報告はしたい・・・」

という時も、寒中見舞いが使えます。

自分が喪中の場合、年内に送る「喪中はがき」で結婚報告をしようと考える人もいるかもしれませんが・・・

お祝い事と不幸なことを1枚のはがきに書くのは良くないという考えもあるので、結婚報告は「寒中見舞い」で行うといいですよ。

喪中の場合のマナーや文例についてはこちらの記事で詳しく説明しているので、参考にしてみてくださいね。

喪中と結婚報告が重なった時、結婚報告はがきはどうすれば良い?

出す時期はどう分かれる?

●寒中見舞い

1月8日~2月3日ごろ(立春の前日)●余寒見舞い

2月4日ごろ(立春)~2月末

寒中見舞いを出すのは、「松の内」が終わってから、「立春の前日」まで。

「立春」とは、昔の暦で「春が始まる」とされる日です。

「寒中」を「寒さが最も厳しい冬本番」だと考えると、春が始まる立春の「前日」までが含まれるのは納得できますね。

ただ、「立春」は年によって多少日が前後するので、ネットや本などで調べて、確認しておいてくださいね。

立春までに間に合いそうになければ、2月末までに届くよう、余寒見舞いを出しましょう。

余寒見舞いは、「寒さが余る」時期に出すものなので、「3月頭でも寒ければ出していい」との声もあります。

ただ、受けとる人によっては3月というと「春」だと思っていて、

「春に余寒見舞い・・・?」

と首を傾げられてしまうかもしれません。

なるべく2月中に届くよう送りましょう。

文面を考えるときの4つのポイント

寒中見舞いや余寒見舞いで結婚報告をする際には、以下のポイントをおさえておくといいですよ。

・「頭語」「結語」は不要

・句読点を使わない

・忌み言葉や重ね言葉を使わない

・喪中である場合、喪中であることに触れない

順に説明していきますね。

「頭語」「結語」とは、通常の手紙で用いられる「拝啓」「敬具」などのことです。

寒中見舞いでは、これを用いないのが一般的です。

句読点や忌み言葉、重ね言葉を使わないのは、結婚というお祝い事を伝えるはがきだから。

句読点は、区切りや終止符を想起させることから、お祝い事を伝えるはがきでは避けるのが一般的されています。

読みにくい場合は、かわりに空白をいれるといいですよ。

忌み言葉とは、「失う」「終わる」などの縁起の悪い言葉のこと。

重ね言葉は「時々」「重ね重ね」など、繰り返す表現で、これは再婚などを連想させるため避けられています。

詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。

「忌み言葉」とは?結婚式で避けたいNGなワードまとめ&言い換え一覧

また、自分や相手が喪中の場合だと、「喪中で・・・」といった内容を書きそうなところですが・・・

先ほどお伝えしたように、結婚報告というおめでたいことと、不幸なできごとを一緒のはがきに書くことはやめたほうがよいとの声も。

そのため、喪中ということに触れないのが無難なようです。

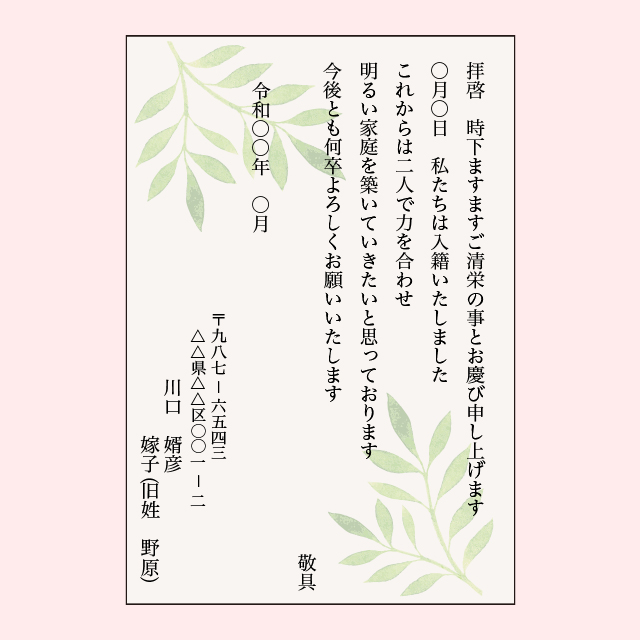

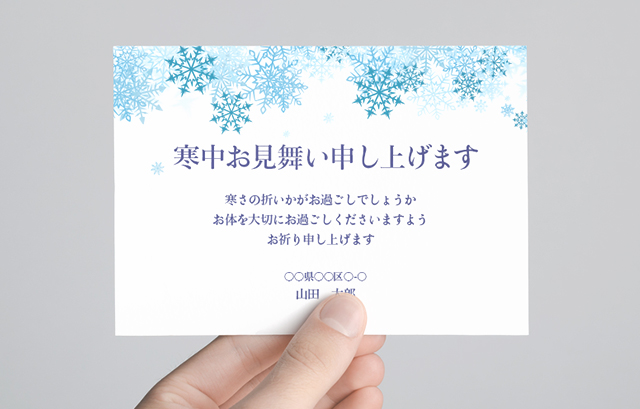

寒中見舞いの文例

ここからは、寒中見舞い・余寒見舞いの文例をお届けします。

まずは寒中見舞いから見ていきましょう。

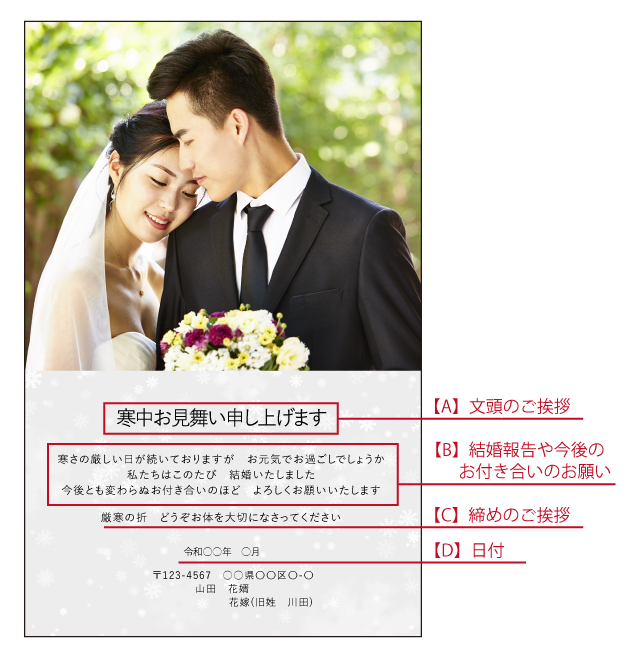

全体の構成は、

【A】文頭のご挨拶

【B】結婚報告や今後のお付き合いのお願い

【C】締めのご挨拶

【D】日付

という感じです。

必ずこうと決まっているわけではないので、あくまで一例として参考にしてください。

※画像クリックで全体が見られます。

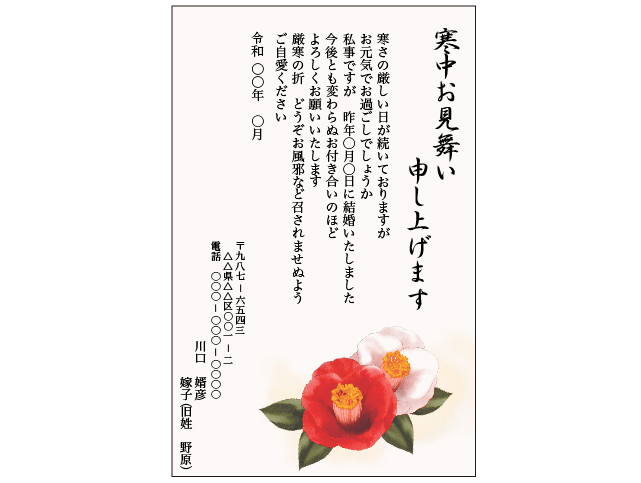

※画像クリックで全体が見られます。

では、【A】~【D】それぞれ説明していきます。

【A】文頭のご挨拶

はじめに、

寒中お見舞い申し上げます

寒中お伺い申し上げます

という季節のご挨拶を。

目上の人には、「お伺い申し上げます」の方が、改まった感じで適しています。

続いて、手紙の受け手へ向けて、

寒さの厳しい日が続いていますが 皆様におかれましては ますますご健勝のこととお喜び申し上げます

松の内の賑わいも過ぎ 寒さが一段と身にしむ毎日でございますが お元気でお過ごしでしょうか

といった言葉を入れましょう。

すでに年賀状をもらっていて、返事として出す場合は、

ご丁寧な年賀状をいただきながら ご挨拶が遅れてしまい 申し訳ございません

と一言謝っておくのがベター。

【B】結婚報告や今後のお付き合いのお願い

結婚報告について

私たちは昨年●月●日に結婚式を挙げ 新しい生活をスタートしました

私たちはこのたび 結婚いたしました これからは二人で協力して 温かい家庭を築いていきたいと思います

喪中の場合は、

私事ですが 昨年●月●日に結婚いたしました

とシンプルに報告するといいですね。

今後のお付き合いについて

今後も変わらぬお付き合いのほど よろしくお願いいたします

今後ともご指導のほど どうぞよろしくお願い申し上げます

【C】締めのご挨拶

寒さ厳しき折 ご自愛のほどお祈り申し上げます

しばらくは厳しい寒さが続くことと存じます どうぞお体を大切になさってください

などなど、相手の体調を気遣う言葉で締めくくりましょう。

結婚を機に引っ越した人は、次のように新住所について触れてもOKですよ。

下記の住所にて新生活を始めますので お近くまでお越しの際は ぜひお立ち寄りください

【D】日付

日付は入れても入れなくても構いませんが、入れる場合は「令和〇〇年 〇月」などとすることが多いようです。

余寒見舞いの文例

余寒見舞いの場合も、【A】~【D】の構成は寒中見舞いと同じ。

ただ、【A】と【C】の挨拶の言葉は違います。

【A】文頭のご挨拶については、

余寒お見舞い申し上げます立春とは名ばかりの寒い毎日が続いておりますが・・・

余寒お見舞い申し上げます梅のつぼみもふくらみ始め 春の気配を感じられるようになって参りましたが・・・

【C】締めのご挨拶は、

余寒なお厳しき時節ではございますが・・・

立春とはいえ寒い日が続くようですので・・・

といった形になります。

はがきのデザインはどうする?

デザインは冬らしく、雪の結晶が散らされたものなどにすると、季節感があって素敵。

冒頭の「寒中お見舞い申し上げます」を「Winter Greetings」とアレンジしても、お洒落かもしれませんね。

二人の写真も、できれば入れてほしいところです。

今後のお付き合いをお願いする挨拶状でもありますから、結婚相手の顔を覚えてもらえるよう、写真はあった方がベター。

特に、送る相手が、結婚式に参加していない人である場合は入れておくと親切ですね。

小さいものでも良いですし、「結婚式の写真はちょっと・・・」というなら、旅行へ行ったときの写真などでもOKですよ。

喪中の場合は?

自分や相手が喪中の場合は、写真は使わず、シンプルなデザインで。

おめでたいムードをおさえたはがきにするのがいいでしょう。

年賀はがきを使うのはアリ?

「年賀はがきを買ったけど、出すのが間に合わなかった」という場合は、寒中見舞いに年賀はがきを使い回したくなるかもしれませんが・・・

「手間を省いている」という印象になり、相手からは失礼と思われることもありそうなので、やめておいた方が無難。

郵便局、百貨店、ネット通販などで、きちんと寒中見舞い用にはがきを買いましょう。

まとめ

冬の挨拶状の一種であり、結婚報告も使える「寒中見舞い」と「余寒見舞い」。

なかでも寒中見舞いは、年賀状を松の内までに送れないときや、自分か相手のどちらかが喪中のときの結婚報告に使うことができます。

それぞれの出す時期は、こんな感じ。

●寒中見舞い

1月8日~2月3日ごろ

●余寒見舞い

2月4日~2月末ごろ

句読点や忌み言葉などに注意して、文面を考えましょう。

紹介した文例を参考に、状況に応じた内容にしてくださいね。

ほかの時期の結婚報告はがきについては、こちらの記事で取り上げています。

結婚報告はがきは送った方がいいの?費用や作り方、送る時期は?【デザイン・文例あり】

年賀状で結婚報告をしたい人は、こちらの記事をチェックしてみてください。

写真なしでもいい?「結婚報告」年賀状の作り方をご紹介!

「結婚報告・挨拶」の他の記事

「結婚報告・挨拶」

の次に知っておきたいこと

- 結婚に関する疑問を解決したい方へお役立ち記事2100本!「結婚ラジオ」

- 結婚のあれこれ、スキマ時間に楽しく読みたい方へイメージ膨らむ♪「結婚準備の基礎知識」

- 結婚式場を決めたい、お得に結婚式を挙げたい方へ全国約2000式場をご紹介「結婚式場を探す」

クリップ記事

クリップ記事