「結婚内祝い」のお礼状のマナー&基礎知識!送るときに気をつけたいポイントって?

結婚祝いを頂いた場合、「結婚内祝い」としてお礼の品を贈ることが一般的。

その際、感謝の気持ちなどを綴った「お礼状」は送ったほうが良いのでしょうか?

「結婚内祝い」のお礼状の構成や気を付けたいマナーをご紹介します。

結婚内祝いにお礼状は必要?

結婚祝いを頂いたとき、直接頂いた場合はもちろんその場でお礼を伝えますよね。

郵送で頂いた場合でも、電話などでお礼を伝えるのが一般的です。

もうお礼は伝えたんだから、結婚内祝いを贈るときにお礼状をつける必要はないのでは・・・と思うかもしれませんが、実はそれはNGなんです!

たとえすでにお礼を伝えていたとしても、結婚内祝いを贈る際には改めて「お礼状」で感謝の気持ちを綴るのがマナーです。

結婚内祝いを贈るのは結婚式後1ヶ月以内、結婚式をしない場合は、お祝いを頂いてから1ヶ月以内が目安。

もし結婚祝いを頂いてから結婚式までだいぶ期間がある場合は、先にお礼状だけ出して、内祝いは後日贈るということを伝えておくと丁寧です。

お祝いを頂いてから結婚式までの期間が短い場合は、内祝いの品物とお礼状を同梱しても大丈夫。

ただ、内祝いの品を購入した店舗から直接相手に送ってもらう場合は、お礼状を同梱できないこともありますよね。

その場合は、品物よりもお礼状が先に届くように送り、内祝いを別送したことも伝えておきましょう。

では結婚内祝いに添えるお礼状には、どんなことを書けばいいのでしょうか?

お礼状の構成を見ていきましょう。

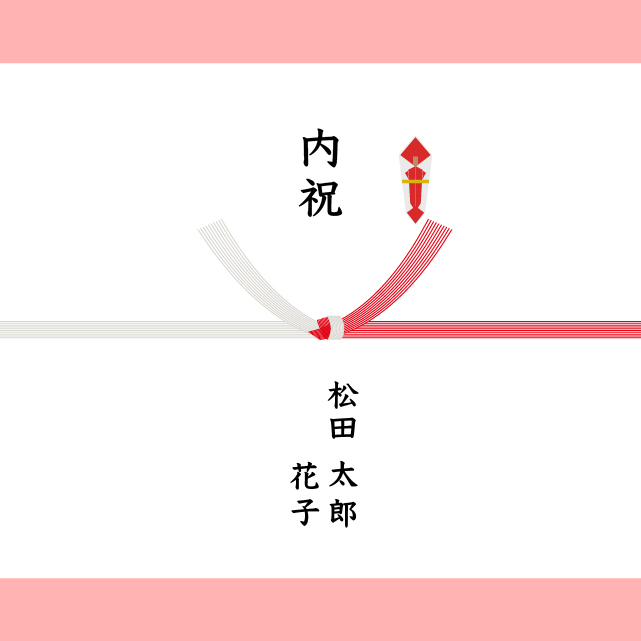

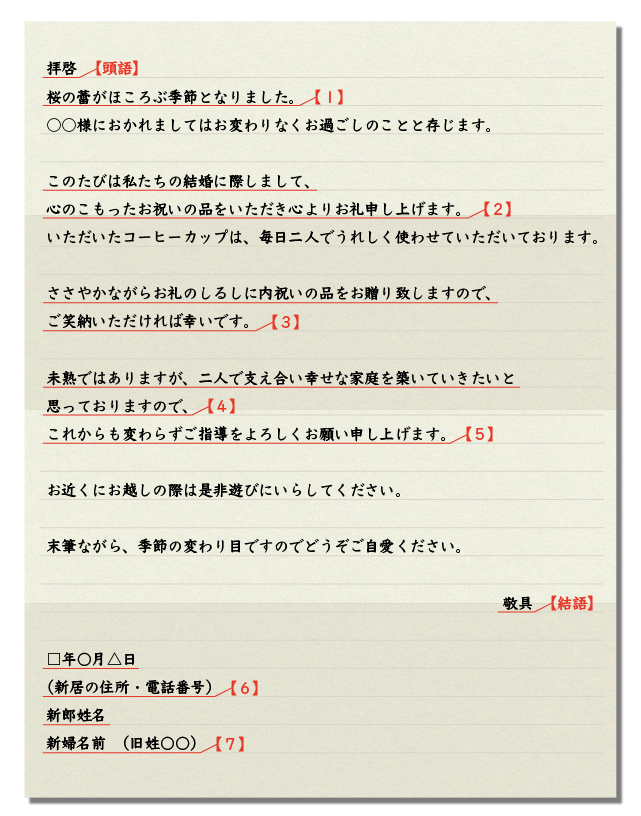

お礼状の構成

クリックで拡大します。

クリックで拡大します。

お礼状に書くべきことは、だいたいこんな感じです。

1 時候のあいさつ

2 頂いたお祝いへのお礼

3 内祝いを贈ったということ

4 新生活の近況報告やこれからの抱負

5 今後のお付き合いやご指導のお願いなど

6 日付・新居の住所・連絡先

7 新郎新婦の名前(旧姓も書いておく)

ではひとつずつ、具体的な内容を見ていきましょう。

1 時候のあいさつ

目上の人などに改まって書く場合は、手紙の始めには「頭語」、そして季節を表す「時候の挨拶」に加え、文末は「結語」で締めるなど、丁寧な構成を心がけます。

友人への場合は、そこまでかしこまらず時候のあいさつを省略しても構いません。

2 頂いたお祝いへのお礼

これはお礼状の中でも一番大切な内容ですね。

まず頂いたお祝いへのお礼の言葉を伝えます。

何か品物を頂いた場合は、その品物を新生活で使っている様子などを伝えると、なお喜んでもらえるでしょう。

3 内祝いを贈ったということ

内祝いの品を贈ったということを伝えます。

「感謝の気持ちを込めまして、心ばかりの品をお贈りいたします」など、ささやかですが内祝いのしるしに品物を贈ったということを綴りましょう。

4 新生活の近況報告やこれからの抱負

新しく始まった二人の生活についての報告や、「これから二人で笑顔の絶えない家庭を築いていきます」というような今後の抱負を、簡潔な言葉で綴りましょう。

5 今後のお付き合いやご指導のお願いなど

目上の人には今後もご指導・ご鞭撻を頂きたいということを、友人や親族にも改めて「これからもよろしく」という気持ちを伝えましょう。

近くに来た際には新居へ遊びに来てくださいと伝えておくのもいいですね。

6 日付・新居の住所・連絡先

今後お付き合いを続けていくという意味もこめて、新居の住所は必ず書いておきます。

電話番号やメールアドレスを書いておくのもいいでしょう。

その際は、新郎新婦どちらの連絡先なのか相手にしっかりわかるよう、名前と並べて書いておくといいですよ。

7 新郎新婦の名前(旧姓も書いておく)

贈り主として、夫婦二人の名前を記します。

結婚後の新姓はもちろんですが、誰からの内祝いなのかがわかりやすいよう、旧姓も添えておくといいでしょう。

基本的な構成はこんな感じですが、相手との関係性によってその構成や文面は変わってくるもの。

相手別の文例については、こちらの記事を読んでみてくださいね。

続いて、お礼状で気を付けたいマナーをチェックしていきましょう。

お礼状のマナー

「お返し」という表現は控える

「結婚内祝いは結婚祝いのお返し」と思っている人も多いのではないでしょうか?

実際、最近では頂いたお祝いに対するお返しの要素が強くなっています。

でも本来、結婚内祝いとは、身内で結婚のお祝いがあった時に親しい人々に贈る品物のこと。

お祝いをもらったかどうかに関係なく贈るものだったんですね。

だから結婚内祝いに添えるお礼状には、「お返し」という表現は控えるのがベスト。

頂いた品物の「お返し」ではなく、頂いたことへの「お礼」として、感謝の気持ちを綴るといいですね。

落ち着いた丁寧な文面で

結婚直後で幸せいっぱいなあまり、ノロケ話ばかりの手紙になってしまうのは避けたいところ。

二人の幸せを伝えるのはいいことですが、話の中心はあくまでお礼と感謝の気持ちです。

特に未婚の人に対してのお礼状には、その点も気を配りたいですよね。

落ち着いた文面で二人の近況や抱負を伝え、感謝の気持ちを伝えるようにしましょう。

忌み言葉・重ね言葉を使わない

結婚など、おめでたい場面で使わないほうがいいとされている「忌み言葉」。

「別れる」「冷める」「終わる」「切れる」など・・・忌み言葉はたくさんありますが、主に別れや不吉なことを連想される言葉です。

披露宴の最後を「終わり」ではなく「お開き」と表現するのもそのためですね。

「重ねる」「度々」「いよいよ」「くれぐれも」など、同じ言葉を2度続ける「重ね言葉」もその一つ。

「再婚(結婚を繰り返す)=別れ」を連想させるからです。

結婚内祝いも結婚に関する贈り物なので、お礼状には忌み言葉は避けたほうが無難です。

忌み言葉について詳しく知りたい人は、こちらも読んでみてくださいね。

ペンや便せんはどんなものを使う?

より丁寧な印象を与えるのは、ハガキよりもきちんと封書で送られるお礼状です。

ハガキやメッセージカードでももちろんマナー違反ではありませんが、目上の人などへ改まったお礼状を送るときは、封書にするといいですね。

その際に使う便せんには、シンプルな白便せんや、もしくは季節の柄やウェディング系の柄が入った上品なものを選ぶといいでしょう。

できればボールペンよりも、黒か紺の万年筆や、筆ペン、インク型のペンなどで書くとベストですよ。

縦書き?横書き?

縦書きか横書きかは、基本的にどちらでも大丈夫。

縦書きの方がフォーマルな感じがでるので、目上の人に丁寧なお礼状を書きたい場合は、縦書きの便せんを使うといいかもしれませんね。

句読点をつけない場合も

お祝い関連の文面には「句読点を使わない」ということを聞いたことがある人もいるかもしれませんね。

句読点には「区切り」や「終わり」をつけるという役割があるので、お祝いの文面にはふさわしくないという慣習です。

このことから結婚内祝いのお礼状にも句読点を使わない場合もありますが、最近では気にしない人のほうが多いようです。

友人や仲の良い親戚などに送る場合はあまり気にする必要はありませんが、縁起を重んじる目上の人などに送るお礼状では、句読点を使わないほうが無難かもしれません。

まとめ

結婚内祝いを贈る際には、必ずお礼状を添えるのがマナーなんですね。

お礼状に盛り込む内容は、まず頂いたお祝いへのお礼を述べ、内祝いを贈ったことを伝えます。

そして近況報告や抱負、今後のお付き合いのお願いを簡潔に綴りましょう。

新居の住所や二人の名前、旧姓も忘れずに書いておきます。

お礼状は落ち着いた文面で、「お返し」という言葉は使わないほうが無難。

忌み言葉や重ね言葉はできるだけ避け、シンプルな白やウェディング、季節柄の便せんを使うのがベストです。

縦書きと横書きはどちらでもいいとされています。

できればボールペンではなく、筆ペンや万年筆、インク系の黒ペンで書くといいですね。

相手との関係性によっては、ハガキやカードでもOK。

目上の人にはマナーを意識したお礼状にするといいですよ。

結婚内祝いには心のこもったお礼状を添えて贈りたいですね!

「引き出物・プチギフト・内祝い」の他の記事

「引き出物・プチギフト・内祝い」

の次に知っておきたいこと

- 結婚に関する疑問を解決したい方へお役立ち記事2100本!「結婚ラジオ」

- 結婚のあれこれ、スキマ時間に楽しく読みたい方へイメージ膨らむ♪「結婚準備の基礎知識」

- 結婚式場を決めたい、お得に結婚式を挙げたい方へ全国約2000式場をご紹介「結婚式場を探す」

クリップ記事

クリップ記事