これで完璧!結婚内祝いの熨斗(のし)と表書きの基礎知識!

結婚祝いをいただいたときにお礼として贈る「結婚内祝い」。

結婚内祝いには、「のし紙」をかけて贈るのがマナーです。

でも「のし紙」には種類があるし、表書きの書き方も色々・・・。

結婚内祝いに適した「のし紙」ってどういうものなのでしょうか?

今回は、結婚内祝いにかける「のし紙」の選び方や表書きの書き方などを詳しくご紹介します。

「のし」ってどういうもの?

かつて、贈り物をする際に、干しアワビを薄く伸ばした「のしあわび」を添えて贈る習慣がありました。

特別な贈り物だからこそ、「長寿」や「繁栄」の意味がある貴重なアワビを添えて贈ったんですね。

現代では本物のアワビではなく、紙を折って作った「熨斗(のし)飾り」が使われるように。

それがさらに簡略化されたものとして、水引と熨斗飾りが印刷された紙が登場しました。

その紙が「のし紙」といわれるものです。

のし紙はさまざまな贈り物にかけて使われますが、贈り物を贈るシチュエーションによってその種類を変える必要があります。

では結婚内祝いにかけるのし紙はどんなものを選べばいいのでしょうか?

さっそく見ていきましょう。

結婚内祝いにかける「のし紙」の選び方

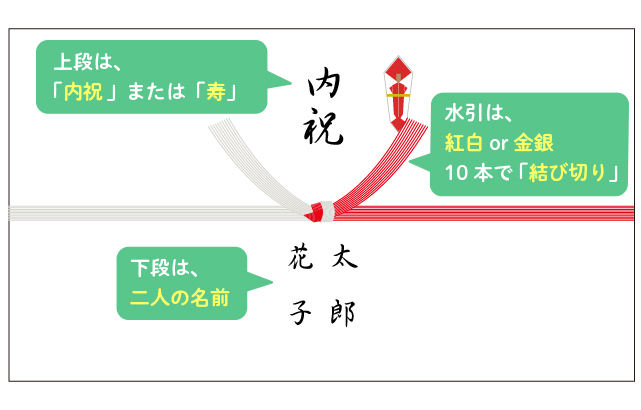

「のし紙」は水引の色・本数・結び方によって意味合いが異なります。

結婚内祝いにかける「のし紙」は、水引が次のようになっているものを選びましょう。

・色が「紅白」か「金銀」

・本数は「10本」

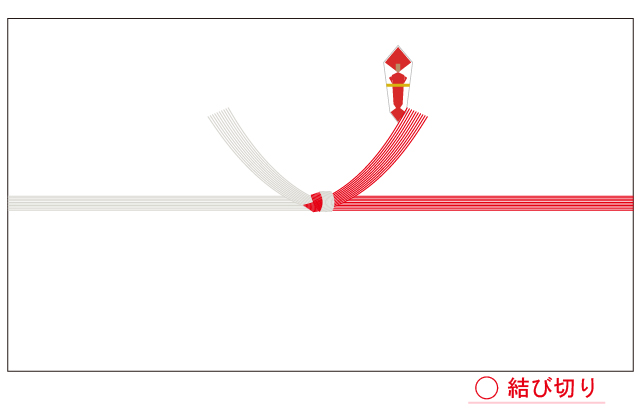

・結び方は「結び切り」

「結び切り」は一度結ぶと簡単にはほどけない結び方であることから、一生涯の誓いである結婚や、二度とくり返したくない病気やけがの快気祝いなどに使われます。

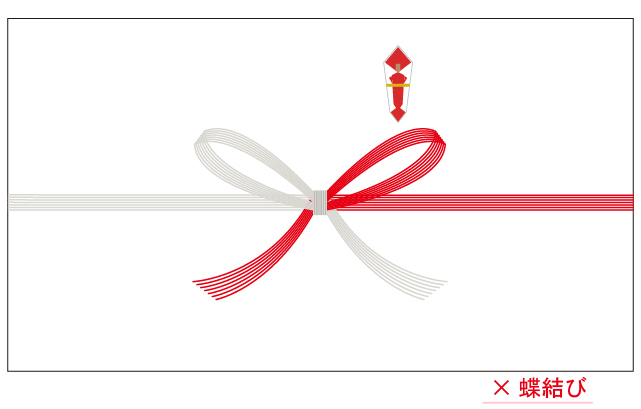

ちなみに、端を引っ張ると簡単にほどける「蝶結び」の水引は、例えば出産や進学など、何度くり返しても嬉しい慶事に使う結び方。

そのため、結婚に関する贈り物である「結婚内祝い」に使う「のし紙」には、結び切りの水引を選びます。

結婚内祝いにふさわしい水引の種類はわかりましたね。

では次に、表書きの書き方を見ていきましょう。

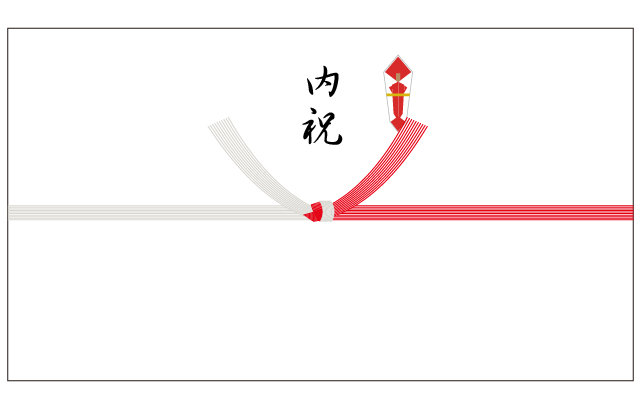

表書きの書き方

「表書き」とは、「のし紙」の水引がかけられている(印刷されている)ラインで上下に分けた、上段に書く文字のこと。

贈り物の内容がわかるよう、決められた言葉を書き込みます。

かつては贈り物をするときに、その内容を記した目録を添えていました。

それが簡略化されたものが表書きです。

毛筆、筆ペン、サインペンなどでハッキリと、濃い黒色で書くのがマナー。

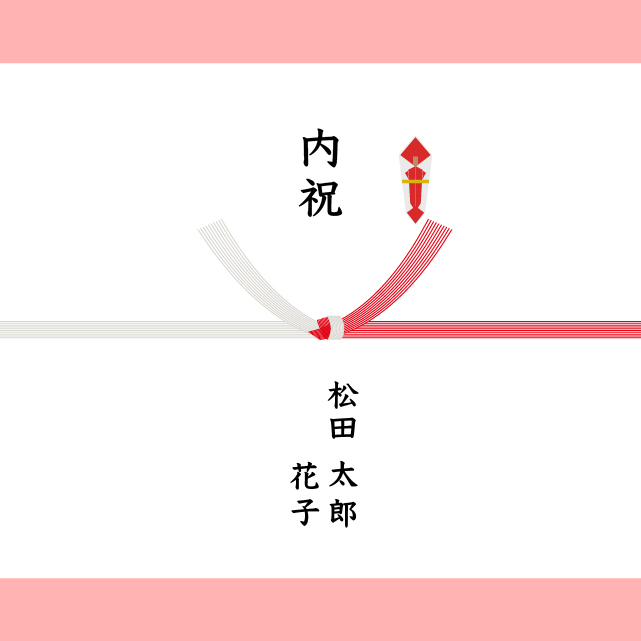

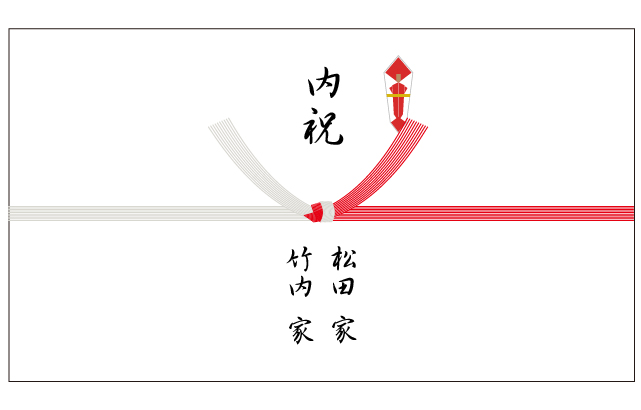

結婚内祝いを贈る場合は、「内祝」または「寿」と書くのが一般的です。

結婚式当日に引き出物として贈る場合は「寿」と入れることが多く、後日送る結婚内祝いの場合は「内祝」と入れることが多いようです。

贈り主の名前の書き方

「のし紙」の下段には、贈り主の名前を書きます。

のし紙上段の文字より少し小さめに書きましょう。

結婚内祝いの場合、名前の書き方は主に2パターンあります。

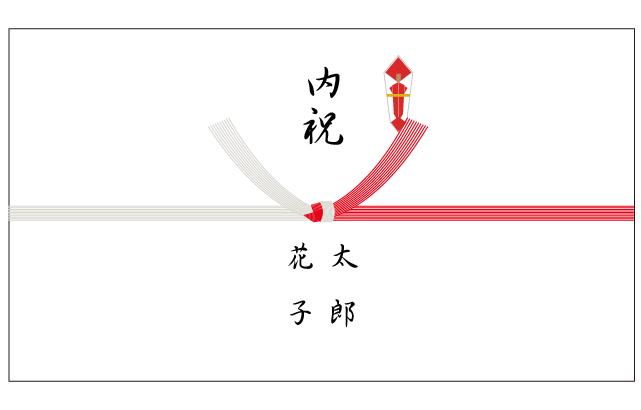

1 二人の名前を書く

新郎新婦の名前を並べて書きます。結婚内祝いは二人からの贈り物ということがよくわかりますね。

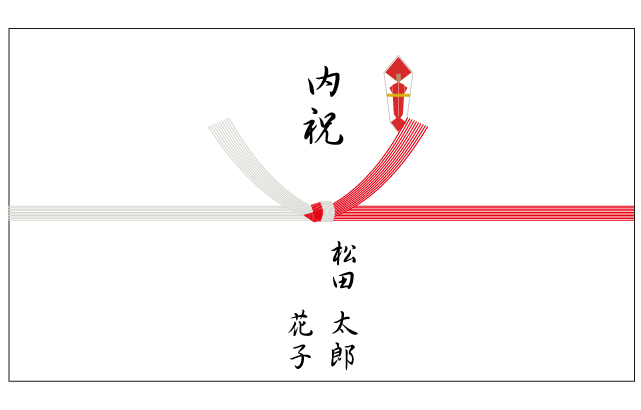

2 新郎の姓名と新婦の名前のみを書く

新郎の姓名を書き、その左に新婦の名前を書きます。

見た目のバランスをよくするため、のし紙下段の中央に姓を書き、その下に夫婦の名前を並べて書くのもアリですよ。

旧姓を書いてもいいの?

結婚したあとも職場では旧姓のまま通すという人も多いですよね。

その場合、結婚内祝いの「のし紙」には旧姓を書きたい・・・と思う人もいるでしょう。

でも仕事で旧姓を使うとはいえ、結婚して姓が変わる場合、旧姓は「通称」になります。

「のし紙」には本名を記すのがマナーなので、結婚祝いのお返しを贈る場合は新姓を使うようにしましょう。

ただ、「なじみのない新姓で贈ると、誰からの内祝いなのかわからないのでは・・・」と心配な場合もありますよね。

そんなときは、「○○家」「△△家」という風に、両家の姓を並べて書くという方法もあります。

主に結婚式の引き出物にかける「のし紙」に使われる書き方ですが、最近では結婚内祝いの「のし紙」に使うこともあります。

また、「のし紙」には新姓を書き、添えるメッセージカードに旧姓を書いておいたり、配達を頼む際に伝票の差出人の欄に旧姓を書いたりするなど、相手に旧姓が伝わる工夫をしておくのもアリですよ。

こちらの記事では、あわせて知っておきたいお礼状の書き方をまとめているので、参考にどうぞ!

結婚内祝いに添える【お礼状マナー】を徹底解説!封筒や便箋の選び方、書き方、注意点を紹介

名前なしはマナー違反?

内祝いの「のし紙」に、名前を書かないのはアリ・・・?

という疑問もあるかもしれませんね。

結論としては、マナー違反ではないのでOKです!

「大げさにしたくない」

「相手が気をつかわないでいいように」

などといった思いから、内祝いで名前なしの「のし紙」(無地のし)を使う人もいるようです。

ただ、郵送などで贈る場合は、誰からの内祝いなのかが分かるように名前を書いておくことをおすすめします。

もらった相手の気持ちや立場を考えて決められるといいですね。

連名でいただいたときも「のし紙」は必要?

職場の同僚から「職場一同」などと連名で結婚祝いをいただいた場合はどうしたらよいのでしょうか。

複数人からまとめてお祝いをいただいた場合、一人あたりのお返しが少額となることも。

小分けにできるお菓子など個別にのし紙をかけることが難しいお返しには、お菓子の外袋にのし紙をかけて贈りましょう。

また個別にメッセージカードを添えたり、感謝の言葉を伝えたりするとよいですね。

職場によっては結婚祝いの返し方にルールがあることも。

事前に職場の人に確認をしておくと安心です。

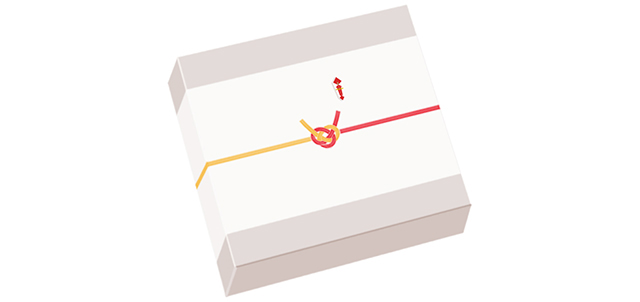

のし紙のかけ方は「内のし」?「外のし」?

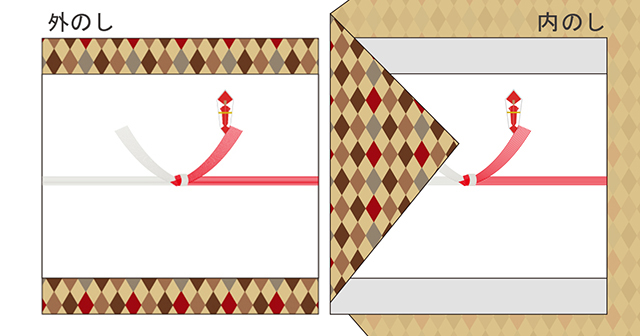

のし紙のかけ方には「内のし」と「外のし」の2種類があります。

「内のし」は、品物に直接のし紙をかけ、さらにその上から包装紙で包むこと。

「外のし」は包装紙の外側からのし紙をかける方法です。

のし紙を内のし・外のしどちらにするかは厳密に決まっているわけではなく、渡し方に応じて柔軟に判断されているよう。

誰から、どのような目的で贈られた物かが一目でわかる「外のし」は、相手に直接渡す場合に好まれます。

一方、「内のし」はのし紙が汚れたり破れたりする心配が少ないので郵送する場合に好まれるようです。

なお現在では「お返し」の意味合いが強い内祝いですが、そもそもは「幸せのおすそわけ」として贈るもの。

その名残から、表書きが隠れて控えめな印象となる「内のし」が結婚内祝いには適切とする考えもあるんですよ。

以下の記事では内祝いの押さえておきたい基礎知識を解説しています。

よかったらこちらも参考にしてみてくださいね。

「結婚内祝い」って何?【結婚祝いのお返し】相場やマナー・人気のギフトまで徹底解説

まとめ

「のし」とは、むかし贈り物をする際に添えた、「のしあわび」のことだったんですね。

それが簡略化され、熨斗飾りになり、現代では熨斗飾りも水引も印刷されたのし紙も使われるようになりました。

実際に結婚内祝いの「のし紙」を使うときは、以下の4つをおさえればOKです。

【水引】

結婚内祝いにかける「のし紙」は、紅白もしくは金銀10本、結び切りの水引が印刷されたものを選びましょう。

【表書き】

のし紙の上段に「内祝」「寿」と書くのが一般的。

【贈り主の名前】

下段には新郎新婦の名前や、新郎の姓名と新婦の名前を書くことが多いようです。

基本的に旧姓はのし紙に使いませんが、両家の苗字を並べて書く場合も。

旧姓を相手に知らせたい場合は、同封するメッセージカードに書いたり、配達伝票の差出人欄に書いたりするなど工夫するといいですよ。

【のし紙のかけ方】

結婚内祝いの「のし紙」のかけ方は、「内のし」が一般的なようですが、直接渡す場合は「外のし」が好まれることも。

表書きに迷った場合は親などに相談して、マナーを守って「のし紙」を使いたいですね!

さらに結婚内祝いを贈るときのマナーを知りたい方は、こちらの記事も読んでみてくださいね。

「結婚内祝い」は郵送・配送でもOK?メリットやマナー、メッセージ文例を紹介!

「引き出物・プチギフト・内祝い」の他の記事

「引き出物・プチギフト・内祝い」

の次に知っておきたいこと

- 結婚に関する疑問を解決したい方へお役立ち記事2100本!「結婚ラジオ」

- 結婚のあれこれ、スキマ時間に楽しく読みたい方へイメージ膨らむ♪「結婚準備の基礎知識」

- 結婚式場を決めたい、お得に結婚式を挙げたい方へ全国約2000式場をご紹介「結婚式場を探す」

クリップ記事

クリップ記事