- 結婚式の準備

- 結婚式

- ウェディングドレス・和装

- ドレスの小物

- 記事詳細

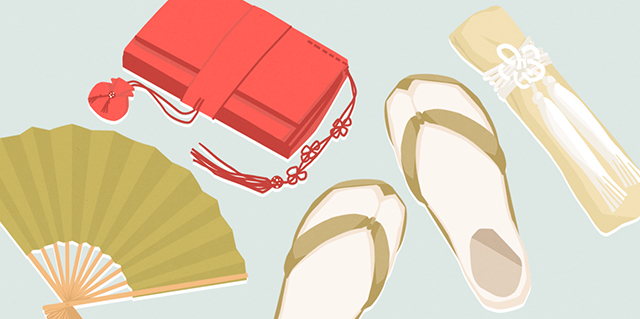

和装に合わせる「小物」ってなにがある?【花嫁和装の基礎知識】

音声で聴く!

花嫁の和装に合わせる小物。

どんなものがあるか知っていますか?

ドレスに合わせる小物といえば、ベールやグローブなど色々思いつきますが、和装の小物はあまり知らない人も多いでしょう。

そこで今回は、和装で結婚式を挙げる花嫁に必要な「和装小物」について、その使い方や込められた意味を詳しくご紹介します。

ぜひ参考にしてくださいね!

和装小物ってどういうもの?

ウェディングドレスに合わせる小物が色々あるのと同じで、和装にも必要な小物がいくつかあります。

和装で必需品とされるほとんどの小物は、江戸時代に実用品として女性が使っていたもの。

それを簡略化したものが、現代の花嫁の和装小物として使われているんです。

代表的な和装小物の一覧はこちら。

〇懐剣(かいけん)

〇筥迫(はこせこ)

〇末広(すえひろ)

〇抱帯(かかえおび)

〇帯締め(おびじめ)

〇帯揚げ(おびあげ)

〇草履(ぞうり)

〇髪飾り

和装をレンタルする場合はセットとしてついてくることが多いので、すべてを覚える必要はありません。

ただ、どんな和装小物があるか知っておくと衣装や小物を選ぶのがより楽しくなるかも!

@misuzukameta

@misuzukameta

また、ひとつひとつに、きちんと意味がある和装小物。

その意味や込められた願いを知った上で身につけると、よりありがたみが増しそうですよね!

では、それぞれのアイテムの詳細や、そこに込められている意味を詳しく見ていきましょう。

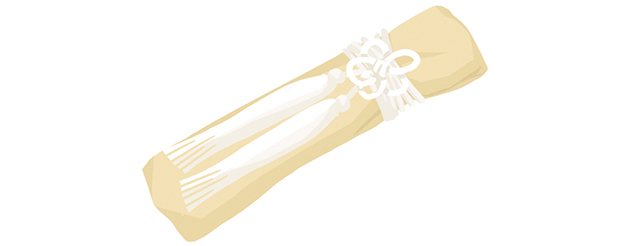

懐剣(かいけん)

懐剣とは帯の間に飾る短剣のこと。

剣をそのまま帯に挿すわけではなく、懐剣袋に入って、白い組み紐がついたものが一般的な形です。

白無垢には白いものを合わせることが多いですが、最近は白無垢に色物を合わせてアクセントにする花嫁もいますよ!

色打掛や引き振袖なら着物に合った色柄のものを合わせましょう。

もともと、懐剣は武家の女性が護身用に持っていた短剣で、明治時代以降は結婚式の小物として使われるようになったと言われています。

「邪悪なものを寄せ付けない」

「自分の身は自分で守る」

「一度嫁いだら帰らない」

そんな意味が込められているとされ、かつては妻となる覚悟やお守りとしての役割があったようですよ。

筥迫(はこせこ)

筥迫とは胸元の合わせに差し込んで飾る箱状のアイテム。

武家の女性が、身だしなみに使う白粉や紅筆などを入れて、胸元に差し込んでいたものです。

今でいう、化粧ポーチのようなものですね。

白無垢には白いもの、色打掛や引き振袖には豪華な金色や、着物に合った色のものを選びましょう。

懐剣と同様に、最近では色味の入ったものを、白無垢に合わせることもあるようです。

筥迫には「身だしなみに気をつけて、いつまでも美しく」という意味が込められていたそう。

この意味に基づいた「筥迫の儀」という演出もありますよ。

@achan_wed

@achan_wed

「筥迫の儀」とは、花嫁支度の最後の仕上げとして花嫁の母から花嫁の胸元に筥迫を差し込んでもらうセレモニーです。

母と娘の素敵な時間になりそうですね。

末広(すえひろ)

末広とは、「扇子」のこと。

広げると、片側は金、もう片側は銀色になっているのが特徴です。

基本的には帯に挿して飾りますが、写真撮影で手に持つときも、閉じた状態で持ちましょう。

広げて使うのはマナー違反とされているので気をつけてくださいね。

「末広がりの幸せが続きますように」

末広という文字通り、そんな意味が込められています。

面や房飾りの色は、白無垢のときには白いもの、色打掛、引き振袖のときは色ものを合わせるのがおすすめです。

抱帯(かかえおび)

抱帯は、帯の下の方に結ぶ細い帯のこと。

昔、階級の高い家の女性は引きずるくらい長い裾の着物を着ていたので、外出の時は、裾を引きずらないよう紐でたくし上げていました。

これが抱帯のルーツと言われています。

今では花嫁衣裳のみに使われる装飾品です。

帯の色とコーディネートして選びましょう。

ちなみに、抱帯の代わりに「しごき」というものを使うことも。

一般的にしごきは七五三の時に使う飾り帯ですが、抱帯より華やかな印象になりますよ。

帯締め(おびじめ)

帯締めは、帯の中心付近で締める紐のことです。

一般的な着物でも使うアイテムですが、花嫁衣裳では中に綿が詰まった「丸ぐけ」という種類の帯締めを使います。

丸ぐけには「永遠に続く幸せ」という意味があるそうです。

白無垢なら白のもの、打ち掛けや引き振袖なら帯や帯揚げと色を合わせて選びましょう。

帯揚げ(おびあげ)

帯枕を包み、背中からまわして前で結ぶ布です。

「せおい揚げ」「しょい揚げ」と呼ばれることも。

鹿の子絞り(かのこしぼり)という方法で作られた帯揚げには、「子宝に恵まれる」「子孫繁栄」という意味もあるそうです。

鹿の子絞り

鹿の子絞り

帯の上から見えるので、帯や帯締めとの組み合わせを考えて選びましょう。

草履(ぞうり)

足元に欠かせないのが草履。

花嫁衣装に合わせる草履は、かかとの高さがあるものを使います。

高い方が華やかな印象になりますが、その分、歩きにくくなることも。

見栄えと快適さを考えて、ちょうどいい高さを選ぶといいですよ。

白無垢なら草履も白、色打掛や引き振袖には金色など、着物の色に合わせて選びましょう。

髪飾り

和装の花嫁衣裳で髪につける伝統的な飾りをご紹介します。

綿帽子

綿帽子とは、頭にかぶり、額部分まで覆い隠す大きな白い布のこと。

白無垢のときのみに使える装飾品です。

昔、防寒やほこり除けとして使われていた「被衣(かつぎ)」が起源とされており、綿帽子は今では花嫁衣裳でのみ使われるアイテムです。

「挙式が終わるまで、新郎以外に顔を見せない」

という意味があるともいわれています。

基本的には「文金高島田(ぶんきんたかしまだ)」という日本髪に合わせますが、最近は洋髪に合わせる花嫁も多いですよ。

「文金高島田」とは?和装で結婚式を挙げるなら知っておきたい【髪型の基礎知識】

白無垢には綿帽子を合わせるの?角隠しとは何が違うの?憧れの綿帽子について徹底解説

角隠し

角隠しは頭にかぶる帯状になった幅広の白い布のことです。

綿帽子と違って、髪型や髪飾りが見えるのがポイント。

白無垢にも、それ以外の着物にも使えます。

名前が特徴的ですが、元々は「嫉妬や怒り(ツノ)を隠して、しとやかな妻になる」という意味があったそうですよ。

簪(かんざし)・笄(こうがい)

束ねた髪を固定する「簪(かんざし)」、マゲを束ねるために使われた「笄(こうがい)」。

花嫁の日本髪に飾る髪飾りとして使います。

先のとがったものを髪に挿すことで、魔除けの意味もあったそうですよ。

べっこうを始め、色柄や素材もいろいろなので、好みに合わせて選びましょう。

和装の髪型について、詳しくはこちらの記事でも紹介しています。

結婚式は和装派の花嫁必見!和装に似合う髪型ってどんなものがある?参考になる実例16選

あわせて読んでみてくださいね。

まとめ

花嫁の和装小物にはたくさんの種類があります。

代表的な小物はこの8つ。

〇懐剣(かいけん)

〇筥迫(はこせこ)

〇末広(すえひろ)

〇抱帯(かかえおび)

〇帯締め(おびじめ)

〇帯揚げ(おびあげ)

〇草履(ぞうり)

〇髪飾り

和装小物は花嫁衣裳を美しく見せるだけでなく、それぞれが持つ意味や願いもさまざま。

「花嫁が幸せになれるように」と願いが込められた小物を身につけて、美しい和装花嫁になりたいですね!

自分で用意しなくてはいけない和装小物についてはこちらの記事をどうぞ!

花嫁の和装、自分で用意するものってあるの? 下着や足袋の選び方も解説!

「ウェディングドレス・和装」の他の記事

「ウェディングドレス・和装」

の次に知っておきたいこと

- 結婚に関する疑問を解決したい方へお役立ち記事2100本!「結婚ラジオ」

- 結婚のあれこれ、スキマ時間に楽しく読みたい方へイメージ膨らむ♪「結婚準備の基礎知識」

- 結婚式場を決めたい、お得に結婚式を挙げたい方へ全国約2000式場をご紹介「結婚式場を探す」

クリップ記事

クリップ記事