のりづけは不要?結婚式の招待状を手渡しする方法・マナー

音声で聴く!

結婚式の招待状の準備ができたら、あとはゲストに渡すだけですね!

遠方のゲストには郵送しますが、よく会う上司や親戚、友人には手渡しした方がいいのでしょうか?

手渡しと郵送はどちらの方が丁寧だと思いますか?

手渡しするときの注意点は?

招待状を手渡しするときのマナーをまとめたので、確認していきましょう!

招待状を手渡しするのってどうなの?

実は「手渡し」は郵送より丁寧で礼儀正しい招待状の渡し方なんです。

だから、手渡しできる人には、できるだけ手渡しした方がGOOD。

「よろしくお願いします」

と、一言添えて手渡ししましょう。

では、手渡しした方がいいゲストはどんな人なのでしょうか?

招待状を手渡しするゲスト

結婚式で上座(新郎新婦の席から近い席)に座っていただく目上のゲストには、基本的に手渡しがおすすめです。

・主賓

・仲人

・乾杯の挨拶や祝辞を頼むゲスト

・恩師

ちなみに、結婚式当日に乾杯の挨拶や祝辞など何か役割をお願いしたいなら、招待状を渡す前に依頼をしておきます。

そして、招待状を直接渡すときに、引き受けてくれたことへのお礼を伝えて渡すと礼儀正しいですね。

ただし上座のゲストでも、遠方に住んでいて直接渡しに行くのが難しい場合は、郵送でも大丈夫ですよ。

その場合、送る前には電話をしておくと丁寧です。

また、日常的によく顔を合わせる人たちにも手渡しがおすすめ。

会社の上司や同僚、よく会う友だちや親戚などですね。

身近な人に郵送すると、水臭いと思われてしまうかもしれません。

近くに住んでいてよく会う人には、会ったときに渡しましょう。

招待状を渡す順番

会社関係の人に招待状を渡すときに少し注意したいこと。

それは「渡す順番」。

目上の人から順番に渡すようにします。

上司や先輩に先に渡してから、同僚や後輩に渡すんですね。

たまたま会った人から順番に手渡すのは、失礼になることもあるので気を付けてください。

手渡しする時期や方法は?

突然訪問して招待状を渡すと、相手も困惑してしまいます。

招待状を渡す前に、結婚式の日時や場所を伝え、招待状を渡したいということを伝えるのがマナー。

そして了承してもらったら、渡しに行く前に電話などで約束をしてから会いに行きます。

「結婚式の招待状をお渡ししたいのですが、いつがご都合よろしいでしょうか?」

という感じですね。

会社の上司や同僚には、会社の就業時間以外の就業時間前後やお昼休みに渡すようにします。

みんなに配るように渡すのは失礼になるので、「少しお時間をいただけますか?」とひとりずつ頼んでから渡すと良いでしょう。

上司から順番に渡すのが礼儀ではありますが、休みなどの理由があれば多少順番が前後しても大丈夫です。

親戚や友人に渡すときも、突然渡しに行くのではなく、事前に電話などで約束をとってから渡しに行きましょう。

「会ったついでに渡せばいっか~」

と思っていると、気付けば返信期限ギリギリになっていたりするかもしれないので、できるだけ早く渡した方が良いですよ。

結婚式の招待状は、挙式の約2ヶ月前には渡します。

ただ、

・相手の都合がつかない

・相手が縁起にこだわる人で大安の日にしか渡せない

などの理由で、渡すのが挙式2ヶ月前を切ってしまうときがあります。

その場合は、電話などで先に詳細を伝えておくと親切です。

このように、都合がつかないなどの理由で渡す時期が遅れ、返信期限までの時間が短くなると、相手に迷惑をかけてしまいます。

結婚式の約2.5~2ヶ月前には渡せるように招待状を早めに手配しておくと、安心ですよ。

では、招待状を手渡しするときの注意点について見ていきましょう。

郵送とは違う点もあるので、要チェックですよ。

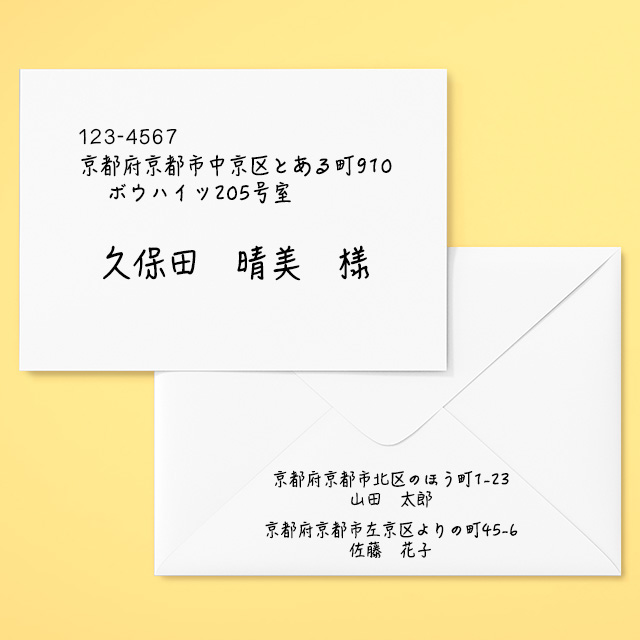

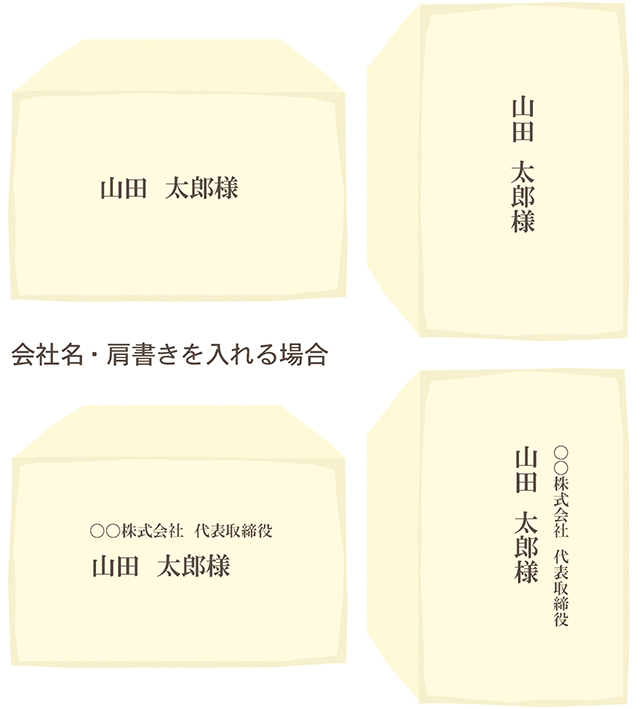

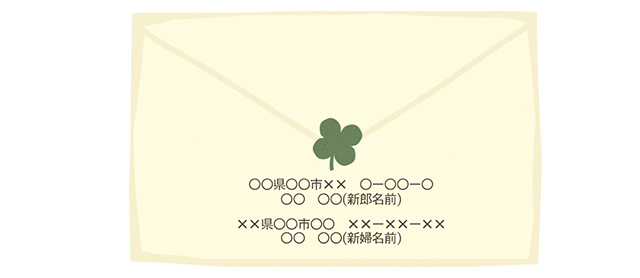

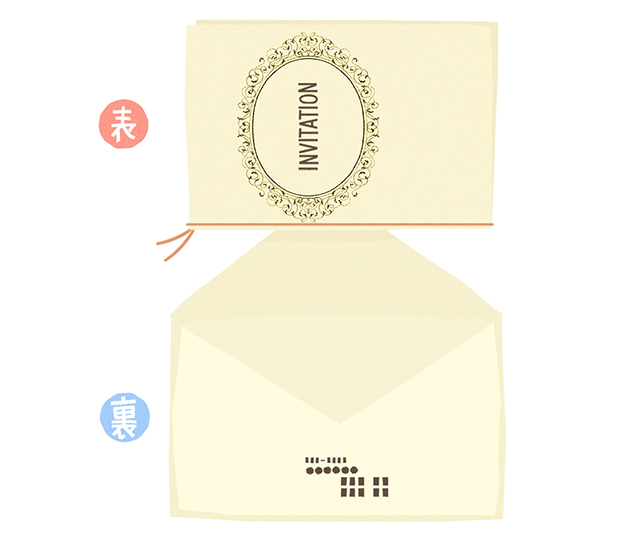

注意点1 封筒の表に住所を書かない

手渡しする招待状の封筒の「表面」には、相手の住所は書きません。

封筒の真ん中に、少し大きめに氏名のみを書きます。

住所と氏名が両方書かれていると、「郵送するつもりだったけど手渡しにした」と相手に思われることもあるからです。

また、住所を記載しないのと同じ理由で、手渡しの場合は封筒に切手は貼りません。

ただ、封筒の「裏面」には、郵送のときと同様に差出人の住所と氏名を両方とも書きます。

宛名書きをする前に、郵送するゲストと手渡しするゲストを分けてリストを作成しておくと、間違いが防げそうです。

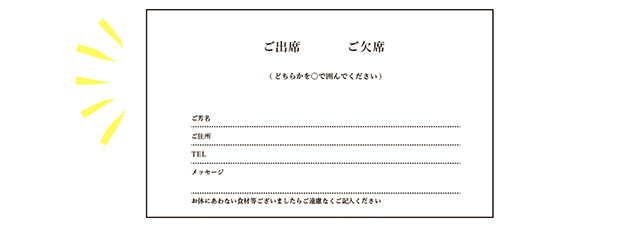

注意点2 返信はがきに切手を貼る

手渡しの場合でも、返信用のはがきは必要です。

口頭で返事をもらっただけだと、後にトラブルになる可能性もあるからです。

そして、手渡しする場合でも、返信はがきには切手を貼ります。

招待状を受け取った相手が返信はがきを手渡しで返してくれるとは限らないですからね。

「郵送でも手渡しでもどちらでも良いですよ」

という意味を込めて切手を貼りましょう。

切手は慶事用のものを使う人が多いようです。

慶事用切手

慶事用切手

切手は招待状に同封するのではなく、きちんと返信はがきに貼って渡してくださいね。

注意点3 封をしない

手渡しする招待状の封筒は、のりづけしません。

封はしないでOK。

同封物がこぼれないか心配な人は、軽くシールを貼るぐらいにしておきます。

これは、結婚式の招待状は縁起物で、縁起物の封を「切る」ことは縁起が良くないといわれているから。

それに封をしていなければ、渡された相手はすぐに中を見ることができて、手間が省ける、ということからも封はしないでおくようです。

ただ、郵送する場合は、郵送中に中身が落ちてしまうかもしれないので、しっかり封をしましょう。

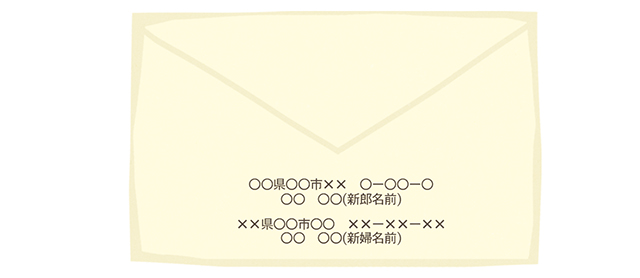

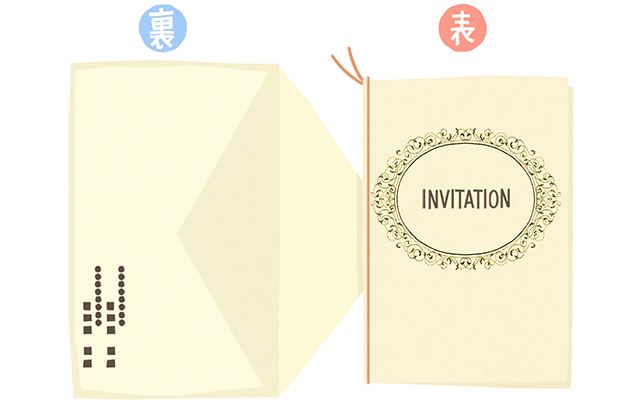

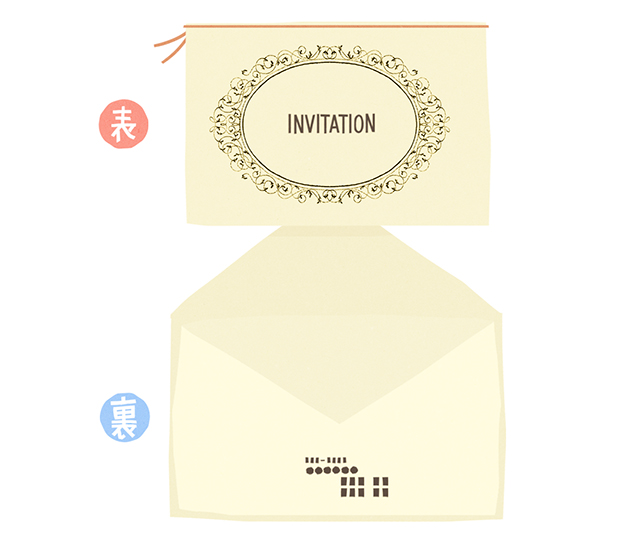

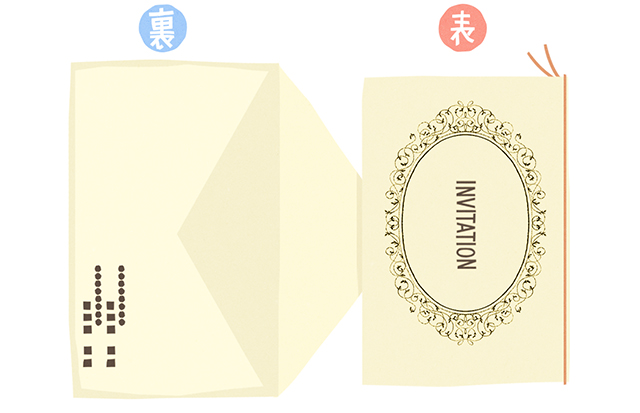

封筒への入れ方

手渡しのときは、封筒を開けたときに、招待状の表紙が見えるように。

封筒の裏(差出人が書いてある面)と招待状の表の向きを合わせて入れます。

招待状と封筒のタテ・ヨコがそろっている場合は、上下の向きもそろえて入れます。

○招待状・封筒が縦書き

○招待状・封筒が横書き

招待状と封筒のタテ・ヨコがそろっていない場合は、上下はどちらにしても大丈夫です。

○招待状が縦書き・封筒が横書き

○招待状が横書き・封筒が縦書き

ただ、招待状の間に付箋などを挟む場合は、落とさず取り出せるように、山折り部分が封筒の底にくるようにすると親切。

相手が取り出しやすいように入れましょう。

まとめ

結婚式の招待状を手渡しする場合の注意点をまとめました。

「手渡し」は郵送より丁寧な招待状の渡し方でしたね。

披露宴での祝辞を頼む上座のゲストや、日常的に会う機会のある会社関係者や親戚には手渡しをしましょう。

会社関係者に渡すときは、目上の人から順番に渡して、失礼がないように。

結婚式の2ヶ月前までに、事前に約束をとってから渡しましょう。

手渡しするときの注意点は以下の3つ。

・封筒に住所を書かない

・返信はがきに切手を貼る

・封をしない

また、手渡しのときは、封筒を開けたときに招待状の表紙が見えるよう、封筒の裏と招待状の表の向きを合わせて入れます。

マナーを守って、失礼のないように手渡ししてくださいね。

「招待状・席次表・席札」の他の記事

「招待状・席次表・席札」

の次に知っておきたいこと

- 結婚に関する疑問を解決したい方へお役立ち記事2100本!「結婚ラジオ」

- 結婚のあれこれ、スキマ時間に楽しく読みたい方へイメージ膨らむ♪「結婚準備の基礎知識」

- 結婚式場を決めたい、お得に結婚式を挙げたい方へ全国約2000式場をご紹介「結婚式場を探す」

クリップ記事

クリップ記事