結婚式に呼ぶ人ってどう決める?招待する基準や決め方のポイントを解説!

音声で聴く!

結婚式の準備の中でも早めに済ませたいのが、招待するゲストを決めること。

でも・・・

「あの子を呼んだらあの人も呼ばなきゃダメ?」

「職場の人はどこまで招待したらいいの?」

結婚式に招待するゲストを決める時には、悩みどころがいっぱい!

今回は招待ゲストの決め方や、決めるときの注意点もご紹介するので、参考にしてくださいね。

結婚式に呼ぶ人の決め方

【ステップ1】ゲストの中心層を決めよう

結婚式のゲストは大まかに「親族」「友人」「会社関係の人」の3種類に分けられます。

この3種類のうち、どの層をメインとして招待するかによって、結婚式のスタイルや雰囲気はガラリと変わるもの。

「親族中心で厳かに」

「友人中心で楽しくカジュアルに」

こんな風に大まかなイメージを最初に考えておくことで、その後の具体的なゲスト選びもしやすくなります。

結婚式全体に関わる大事なポイントなので、両親とも相談して決めてくださいね。

【ステップ2】関係性ごとに考えよう

ゲストの中心層を決めたら、いよいよ招待する人を具体的に考えていきます。

このとき、親族や友人など、自分たちとの関係性ごとに分けて考えるとスムーズです。

親族

まずは親族のゲストを決める場合について解説します。

一般的には自分のいとこくらいまで招待することが多いよう。

ただし、それぞれの家や地域の慣習によって大きく異なることも。

まずは親に相談してみましょう。

ほかの親族の結婚式に招待されていたゲストを参考にするのもいいですね。

友人

続いては友人ゲストの決め方を紹介しますよ。

まずは、招待したいと思う友人を一人ひとりリストアップしていきます。

このときは、人数や条件を考えず、招待しようかなと思う人をすべて挙げましょう。

「あの人も招待すればよかった・・・」と後悔しないためにも、ひとまず思いつく限りの人を書き出すといいですよ。

リストアップが済んだら、次はそのメンバーをカテゴリー分けしていきます。

・結婚式に招待してくれた人

・必ず招待したい人

・できれば招待したい人

だいたいこの3パターンに分けると、考えやすくなりますよ。

結婚式に招待してくれた人と必ず招待したい人は、優先的に招待しましょう。

その上で、同じグループの友人は全員招待するなど、柔軟に決められるといいですね。

会社関係の人

会社関係のゲストの決め方も見ていきましょう。

職場の人を招待する際には、その職場の慣習に従うのが無難です。

例えば直属の上司だけを招待したり、同僚を全員招待したり・・・

職場に結婚式を挙げた先輩がいれば、どのようにゲストを決めたか相談するといいですね。

ただし、最近では職場の人は招待せず、親族や仲のいい友人だけでカジュアルに結婚式を行うカップルも増えています。

ふたりのイメージする結婚式に合わせて、職場の人を呼ぶか決めるのがおすすめです。

【ステップ3】会場に合わせて調整しよう

招待するゲストがだいたい固まったら、会場に合わせてゲストの人数や構成を微調整しましょう。

テーブルの数や大きさなどに合わせて調整するとよさそうです。

ちなみに、人数の関係で結婚式、披露宴に呼べない人は、二次会に招待するなどしてフォローするのがおすすめです。

他にも、結婚式に招待できなかった人へのフォローについては、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。

結婚式に呼ばない人へのフォローはどうする?報告のタイミングや伝え方も解説!

「なんとかして全員を結婚式に呼びたい!」

そんなカップルは、「二部制」という手もアリ。

例えば挙式の後で、親族との食事会を行い、その後は友人たちとパーティー。

披露宴を2回に分けてしまうことで、招待できる人がグッと増えますよ。

ここまで、ゲストの決め方の流れについて解説しました。

次に、ゲストを決める時に気を付けたい5つのポイントをご紹介します。

ゲストを決めるときの注意点5選

1 両家のゲストのバランスに注意する

結婚式のゲストを決める際に困るのが、新郎側と新婦側のゲストの人数のバランスが悪くなってしまったとき。

そもそも、両家の親族の数や交友関係の広さもさまざまですから、きっちり揃えるのは難しいもの。

少しくらいバランスが偏ったとしても気にせず、本当に来てほしい人を呼ぶのが今どきの考え方のようです。

それでも年配ゲストなどの中には、ゲストのバランスを気にする人がいる場合も。

あまりにも偏りが気になる場合は、ふたりで話し合って調整すると無難です。

新郎側のゲストと新婦側のゲストを混ぜたテーブルを作るなど、偏りが目立たない工夫をするのもいいですね。

2 両家の考えを大事にする

「うちは親族を全員招待することになっている」

「近所の人も招待するしきたりがある」

など、ゲストに関する考えは、家や地域によってさまざまです。

結婚は両家が繋がるもの。

もちろん自分たちが呼びたいゲストを呼ぶのが一番ですが、両家の親の意見もよく聞いて参考にするのが大切ですよ。

3 職場関係は客観的に考える

職場関係のゲストを招待する場合は、客観的な基準で呼ぶか呼ばないかを決めるようにするのがおすすめ。

職場の中に「呼ばれた人」「呼ばれていない人」がいると、後々気まずい空気になることも。

例えば、仲のいい上司を呼びたいなら、直属の上司も招待するなど、客観的に納得しやすいように選ぶといいですね。

また、先ほどもお話ししましたが、最近では職場の人を招待しないことも多いよう。

その場合、「身内だけで済ませますので」と結婚報告だけをするといいでしょう。

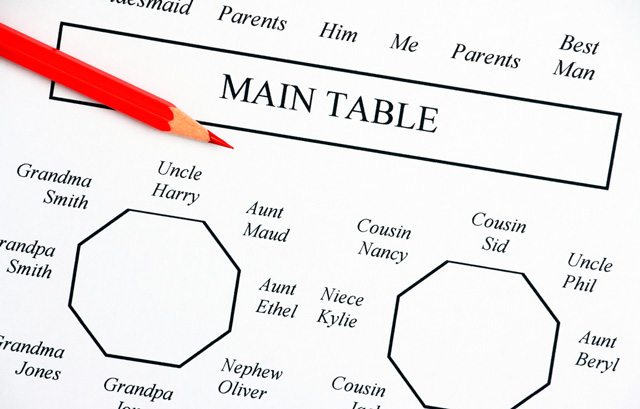

4 席次も考慮する

招待するゲストを決める際には、席次も考慮しましょう。

同じテーブルに顔見知りが誰もいないと、ゲストも披露宴を楽しめないかも。

同じグループの友人は同じテーブルにまとめたり、一人参加のゲストは社交的な人の隣にしたり・・・

それぞれのゲストがリラックスして楽しめるような工夫ができるとステキ。

最終的にどのような席次にするのかも考慮しつつ、ゲストを決めていきましょう。

あらかじめ式場のテーブルの数と1テーブルに座れる人数を確認して、席次を決めてから招待ゲストを決めるのもいいですね。

5 配慮が必要なゲストに注意する

妊娠中の友人だったり、疎遠になった知人だったり・・・招待するかどうか悩む相手もいますよね。

そのように配慮が必要なゲストを招待する際は、細やかな心配りが大切です。

参加が難しいゲスト

いろいろな事情から、結婚式への参加が難しいゲストもいます。

具体的には、

・妊娠中のゲスト

・小さな子どもがいるゲスト

・高齢のゲスト

・喪中のゲスト

・遠方のゲスト

など。

いずれの場合にも、招待状を送る前に、直接、もしくは電話で出席してもらえるか確認しましょう。

そうすれば、「来てほしい」という招待の意思を伝えられるのに加え、相手の事情も確認した上で出欠をとることができます。

子どもがいるゲストの場合には、子どもの出欠の確認も忘れずに。

関係性が難しいゲスト

関係性が難しく、招待するか迷う人もいますよね。

例えば、

・以前結婚式に呼んでくれたけど今は疎遠になった人

・異性の友人

など。

結婚式に呼んでくれた人は、基本的にこちらも呼ぶのがマナー。

でも、当時は仲良くしていたけど今は疎遠になってしまったなんてこともありますよね。

疎遠になった相手は、無理に招待しなくてもいいと考える人が多いよう。

招待するか迷った場合は、相手の判断に任せる、ということで招待状を送るのもアリですし、二次会のみ呼ぶという手もありますよ。

また、異性のゲストを招待してもいいのか迷っている人もいるかもしれません。

結論からいうと、最近では異性のゲストを招待する人も多く、それほど気にする必要はなさそうです。

もし気になる場合には、両家のゲストが混ざったテーブルを作れば、異性のゲストが目立つこともなく、いいかもしれませんね。

まとめ

結婚式の招待ゲストを決めるときは、

1 ゲストの中心層をイメージする

2 関係性ごとに分けて招待するか決める

3 予算、会場に合わせて人数調整する

という流れで進めるとスムーズ。

その際には、両家のゲストの人数のバランスや、職場の人を招待する基準などに気をつけて決められるとGOOD。

また、子連れゲストや遠方のゲストなどには個別に配慮できるといいですね。

結婚式のゲストは、自分たちの晴れ姿を見てお祝いしてくれる大切な存在。

ぜひじっくりと考えてゲストを決めてくださいね。

結婚式に招待するゲストの人数についてはこちらの記事をどうぞ。

結婚式に招待した人数ってどのくらい?人数別の体験談もご紹介!

「結婚式の基本」の他の記事

「結婚式の基本」

の次に知っておきたいこと

- 結婚に関する疑問を解決したい方へお役立ち記事2100本!「結婚ラジオ」

- 結婚のあれこれ、スキマ時間に楽しく読みたい方へイメージ膨らむ♪「結婚準備の基礎知識」

- 結婚式場を決めたい、お得に結婚式を挙げたい方へ全国約2000式場をご紹介「結婚式場を探す」

クリップ記事

クリップ記事